Normalmente, quando linguagem e ação são correlacionadas, as primeiras ideias relativas a esta aproximação dizem respeito às ações que os sujeitos praticam pelo uso da linguagem. A longa tradição dos estudos retóricos vem desde sempre apontando para os objetivos persuasivos do orador: obter pelas palavras a adesão do auditório às teses que defende implica uma ação que se pratica com a linguagem. Como noticia Manacorda (1989), as civilizações antigas já haviam aprendido a importância deste trabalho que se faz com a linguagem. Os fundamentos rudimentares da “institutio oratória” de Quintiliano podem ser encontrados no Ensinamento de Prahhotep, visir do rei Isesi, da 4ª. dinastia (2450 a. C.) onde se lê que são aqueles que falam no conselho que aplacam as multidões e que sem eles não se consegue riqueza nenhuma.

O retorno contemporâneo aos estudos deste trabalho linguístico sobre o outro, quer aqueles realizados no interior da retórica moderna (1), quer aqueles de cunho mais estritamente linguístico, mas sem exclusão das motivações persuasivas do uso da linguagem, não deixam de salientar que as ações praticadas com a linguagem, a cada passo, são ditadas pelos objetivos pretendidos. Respondendo a diferentes interesses de pesquisa, a atenção ora se volta para as formas discursivas, através das quais os sujeitos, argumentando, tornam o possível necessário; o permitido, obrigatório; o inaceitável, aceitável (2), ora se voltam para o estudo de estruturas linguísticas que marcariam, já no interior da língua (3), a presença da argumentatividade.

Num quadro teórico diferente, a mesma correlação entre linguagem e ação é estudada de forma mais radical, de tal modo que o linguístico é subsumido por uma teoria da ação, a atividade de linguagem definindo-se como uma forma de ação governada por regras. Este é o ponto fundamental da teoria dos atos de fala, em que não se ignoram os objetivos buscados com a ação linguística sobre o outro – os efeitos perlocucionários – mas a atenção vem-se concentrando na descrição das condições da prática de diferentes atos de fala, das regras que lhe são associadas e das formas de sua expressão, relacionando ao mesmo tempo intenção e convenção como vértices da construção do sentido (4). Ainda aqui, é possível reencontrar, nas diferentes regras, a atenção para as alterações das relações entre sujeitos face ao uso da linguagem.

Concebendo a linguagem como trabalho constitutivo do próprio sistema simbólico de expressões e dos sistemas de referências dentro dos quais as expressões fazem sentido e dos sujeitos cujas consciências se formam precisamente pelo conjunto de categorias que se vão encorpando nos processos interlocutivos de que participam, num processo de (re)elaboração e transformação internas do que é externo e social, pretendo retomar a questão da correlação entre linguagem e ação a partir de duas outras perspectivas que têm merecido já atenção da pesquisa, mas que têm tido menor divulgação entre não-especialistas. Trata-se de pensar a atividade linguística não só a partir das ações que se fazem com a linguagem, mas de pensá-la também a partir das ações que se fazem sobre a linguagem e das ações da linguagem.

Elegendo as noções de trabalho e de constituição, pretende-se de início afastar dois mitos: aquele da univocidade absoluta, identificável com o sonho da transparência, e aquele da indeterminação absoluta em que não seria possível atribuir qualquer significação a uma expressão fora de seu contexto. Entre os dois extremos, está o trabalho dos sujeitos.

De outro lado, elegendo-se o trabalho dos sujeitos como fio condutor da reflexão, pretende-se afastar também qualquer interpretação que tome o sujeito como fonte dos sentidos. Entre o tudo (produtor e fonte única dos sentidos) e o nada (assujeitamento completo a uma estrutura sem frinchas), há uma prática cotidiana, concreta, em que os sujeitos não podem ser concebidos como “autômatos sintáticos”, “monstros da gramática” e nem podem ser concebidos como meros porta-vozes da hegemonia discursiva de seu tempo. Se as práticas linguísticas se dão no interior das formações sociais e, no interior destas, dentro de formações ideológicas e formações discursivas, resultantes do trabalho passado, não se pode recusar ao trabalho de aqui e agora seu caráter produtor, na tensão entre o que se repete e o que se transforma.

Confessado o quadro de referências e afastadas algumas das interpretações possíveis, vamos nos deter, a partir de agora, nos dois tipos de ação para os quais pretendo chamar a atenção do leitor.

1. As ações que se fazem sobre a linguagem

Diferentemente das ações que se fazem com a linguagem, centradas sobre o outro e definidas em função do jogo interlocutivo que se processa, as ações sobre a linguagem têm como seu foco os próprios recursos expressivos utilizados. Diferentes interesses podem mover este tipo de ações, inclusive os objetivos da ação com a linguagem. Mas são sempre os recursos expressivos o lugar desta ação, e é neles que ela materialmente se concretiza.

Alguns fenômenos linguísticos podem justificar a utilidade da distinção pretendida.

- O uso de certo recurso expressivo pode implicar o agenciamento pelo interlocutor de certas contrapalavras usualmente invocadas no processo de compreensão e construção do sentido: a ação sobre este recurso expressivo pode tanto enfatizar uma ou outra destas contrapalavras mais frequentes no uso cotidiano, quanto pode afastá-las em benefício de outras contrapalavras raramente invocadas. Assim, muitas das paráfrases, das retomadas, das determinações – restritivas ou explicativas – poderiam ser compreendidas como formas de agir sobre os próprios recursos expressivos utilizados pelos interlocutores, como formas de fazê-los significar mais do que usualmente significam ou de restringi-los a sentidos bem precisos e válidos no estágio em curso da interlocução.

- A necessidade de deslocamentos no sistema de referências, pela construção de novas formas de representação do mundo e pela construção de sentidos novos para recursos já gramaticalizados, atribuindo-lhes sentidos que, embora externos à gramática, são fundamentais enquanto “efeitos de sentido” no discurso. Exemplos do primeiro tipo são as metáforas, os raciocínios analógicos, as comparações – de que a linguagem da propaganda está sempre a nos fornecer exemplares. Exemplo do segundo tipo pode ser observado pelos diferentes efeitos de sentido produzidos na ordem dos elementos de um sintagma, como em: Eu e você somos os responsáveis pelo insucesso do trabalho/Você e eu somos os responsáveis pelo sucesso do trabalho.

- O uso de diferentes marcas gráficas – negritos, aspas, caixa alta, itálicos, etc – respondem à necessidade de criar novos valores para os recursos expressivos disponíveis face a um mundo sem cessar em movimento. As aspas, por exemplo, podem alterar parcialmente o sentido das expressões, podem fazer a expressão significar tudo, menos o sentido usual da expressão, podem acumular sentidos etc., como se pode observar nos exemplos: a) Como “sede social” os mendigos escolheram uma garagem; b) As “diplomáticas” explicações do general não convenceram; e c) O “desinteresse” dos empresários nas mudanças econômicas…

- A utilização de diferentes registros e modalidades linguísticas no interior de um mesmo texto podem fazer os recursos expressivos significar mais do que significam, ou mostrar pelas palavras, se poderia dizer, o que se quer construir como sentido novo. Um comentarista de TV tem marcado o início das suas crônicas humorísticas pelo uso da expressão “Bom dia, flor do dia!”, em que não há apenas um trabalho de “rima” e “repetição”, mas também a prática de uma ação com a linguagem (uma saudação) em texto escrito, modalidade que usualmente dispensa a saudação como início de uma conversação.

- Um último campo de exemplos pode ser encontrado no trabalho estético com a linguagem. Tomo apenas um exemplo que me acompanha desde a leitura de A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa – trata-se do sintagma ‘trans águas quilas’, produzido a partir de águas tranquilas. Há aqui um trabalho de recorte que se dá num lugar específico de um recurso – a separação silábica de tran-qui-las, que permite ao trabalhador G. Rosa obter a sílaba tran, que por semelhança fonética remete ao morfema trans o que faz ‘trans águas quilas’ significar diferentemente e coisa diferente de ‘águas tranquilas’.

A língua está sem cessar em movimento, e este movimento se dá justamente pelo trabalho linguístico que se materializa sobre os recursos expressivos, sendo os que são, são também os que se estão criando: chamar a atenção para este tipo de ação é tomar a vocação estrutural para a mudança como inspiração não só de estudos mas também de processos de compreensão de falas de sujeitos, especialmente aqueles que por um ou outro motivo se viram privados do uso normal da linguagem, como é o caso de vários tipos de afásicos.

2. As ações da linguagem

O exemplo de trabalho estético propositadamente deixado para o final da seção anterior, aponta já para o fato de que o trabalho que se faz sobre a linguagem tem constrições impostas pela própria materialidade dos recursos expressivos sobre e com que se trabalha: não era em qualquer lugar que poderia se dar o recorte feito por Guimarães Rosa – a própria estrutura silábica do recurso expressivo definiu também as possibilidades de transformação, face à experiência estética possível. O exemplo nos introduz neste segundo tipo de ação, que tem merecido uma reflexão primorosa na área da psicologia e mesmo da filosofia e da sociologia da linguagem, especificamente nas formas de constituição das funções psicológicas superiores (5), na constituição de sistemas de referência historicamente elaborados, dentro dos quais o sistema linguístico se torna significativo e, incorporados pelo falante, constituem, na expressão de Bakhtin, o material concreto da consciência dos sujeitos.

São em menor número os trabalhos estritamente linguísticos (6) que têm considerado, a partir de tais perspectivas, as ações dos recursos expressivos enquanto formas socialmente construídas que constringem as possibilidades do trabalho material com e sobre a linguagem.

Novamente, retomo alguns fenômenos linguísticos que me parecem justificar a utilidade da distinção eu venho propondo.

- As análises morfológicas que se revelam na construção de novos itens lexicais, que obedecem a formas estabilizadas no “sistema” da língua, de que são exemplos típicos expressões como imexível, trancredar, bionicidade, e na fala infantil, regularizações de paradigmas como atestam as ocorrências de fazi, di, cabeu, etc.

- No processo de aquisição da linguagem podem ser encontrados diferentes cruzamentos entre estruturas sintáticas diversas. Um exemplo colhido por Rosa Attié é analisado por Whitaker-Franchi (1989) mostrando usos de itens verbais ergativos como causativos e de itens verbais causativos como ergativos, como em: ‘Quem saiu este esmalte do dedo?’; e ‘Olha, tirou o meu imalte’.

Enquanto verbos causativos têm como argumentos temáticos um causador e o evento causado, os verbos ergativos têm apenas um argumento, o objeto direto. A criança, no entanto, produz os enunciados acima, e eles não podem ser atribuídos a uma aquisição de tais estruturas (nesta forma) na interação com os adultos, mas resultam de uma análise que faz a criança das próprias estruturas sintáticas dos enunciados que ouve e que produz nos processos interativos de que participa. Trata-se de análise que impõe ao raciocínio desenvolvido as próprias possibilidades estruturais da língua e a emergência dos “desvios” resultam das restrições que as diferentes estruturas impõem.

Pesquisas recentes (Batista, 1990; Smolka, 1991), atentas às interações concretas em sala de aula, vêm trazendo à tona uma enorme quantidade de exemplos que mostram não só a ocorrência de negociação de sentidos, dialogia, lugares sociais dos interlocutores, mas também constrições tipicamente linguísticas interferindo nas possibilidades de ações com e sobre a linguagem, incluindo até mesmo a presença de expressões metalinguísticas incorporadas no processo escolar como formas de restrições do sistema de língua às formas de raciocínio linguístico expressas pelos sujeitos.

Obviamente, estes três tipos de ações se entrecruzam e se concretizam nos recursos expressivos que, materialmente, as revelam. Considero que a linguagem permite tais ações em função de uma de suas características essenciais: a reflexividade, isto é, o poder de remeter a si mesma. Com a linguagem não só representamos o real e produzimos sentidos, mas representamos a própria linguagem, o que permite compreender que não se domina uma língua pela incorporação de um conjunto de itens lexicais, pela aprendizagem de um conjunto de máximas ou princípios conversacionais, pela apreensão dos diferentes lugares sociais dos falantes, etc.

A aprendizagem da linguagem é já um ato de reflexão sobre a linguagem e as ações que praticamos nos processos interlocutivos em que nos envolvemos demanda esta reflexão, pois compreender a fala dos outros e se fazer compreender pelo outro tem a forma do diálogo. Quando compreendemos o outro, fazemos corresponder à sua fala uma série de palavras nossas; quando nos fazemos compreender pelos outros, sabemos que às nossas palavras eles fazem corresponder uma série de palavras suas, como ensina Bakhtin.

Notas

* Nota introdutória. Em julho de 1990 ocorreu o 4º. Encontro de Psicopedagogia, na USP. Fui convidado para expor possíveis contribuições da Linguística à psicopedagogia. Eu recém havia defendido a tese de doutorado e retirei dela as ideias que repito neste texto, introduzindo outras observações já que não estava mais escrevendo para uma “banca examinadora”, que se queira ou não, é parte das constrições da produção de trabalhos acadêmicos – é tão forte que muitos deles se tornam insípidos, porque escrito sempre para especialistas… De qualquer forma, este texto mantém um pouco este tom acadêmico inevitável. Minha presença no Encontro, de certa forma, me chamou atenção para a psicopedagogia em si! Nos anos seguintes, junto a Cecília Collares e Maria Aparecida Moysés, acabei participando de vários cursos de especialização, na área, mas que se propunham como “anti-psicopedagogia” já que esta estava se tornando uma espécie de lugar de “cura” para doenças inexistentes, chamadas de transtornos de aprendizagem, hiperatividade, etc.

Como o leitor notará, ao tratar das ações da linguagem, restringi à questão somente à materialidade linguística interferindo nos processos possíveis de ações com e sobre a linguagem. A atividade constitutiva da linguagem, que nos torna sujeitos e que constrói os próprios sistemas simbólicos em que nos movemos, é tomada aqui como ponto de partida, como quadro teórico em que se move a análise, como explicitado já na introdução do texto.

Este texto foi publicado em 1991, no livro organizado por Beatriz J. L. Scoz, Leda Maria C. Barone, Maria Célia M. Campos e Mónica H. Mendes (Psicopedagogia. Contextualização, Formação e Atuação Profissional, Artes Médicas), com os textos das mesas-redondas, conferências e comunicação do Encontro.

1. Refiro-me aqui aos trabalhos inspirados em Perelman e àqueles desenvolvidos nos estudos contemporâneos de análise de diferentes formas de persuasão em diferentes formas de expressão, de que os estudos da propaganda são um exemplo.

2. Exemplo deste tipo de análise pode ser lido em Fiorin (1988).

3. Os estudos de semântica argumentativa (Ducrot, 1973, 1984; Guimarães, 1987) são o melhor exemplo.

4. A partir de Austin, desenvolveu-se na filosofia da linguagem e na linguística grande número de trabalhos no interior deste quadro teórico. Searle (1969) é uma referência obrigatória.

5. Cf. Smolka (1991).

6.Cf. Batista (1990).

Referências

Albano, Eleonora Cavalcante. Da fala à linguagem tocando de ouvido. São Paulo, Martins Fontes, 1990.

Bakhtin, Mikhail (Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo, Hucitec, 1981.

Batista, Antônio Augusto G. Aula de português: discurso, conhecimento e escola. Dissertação de mestrado, FAE/UFMG, 1990.

Brandão, Helena H. N. Dialogismo e polifonia enunciativa. Análise do discurso da propaganda. Tese de doutorado, PUC/SP, 1988.

Ducrot, Oswald. La preuve et le dire. Paris, Mame, 1973.

_____________ O dizer e o dito. Tradução de Eduardo Guimarães et al. Campinas, Pontes, 1987 (original de 1984).

Fiorin, José Luiz. O regime de 1964 – Discurso e ideologia. São Paulo, Atual Editora, 1988.

Geraldi, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo, Martins Fontes, 1991.

Guimarães, Eduardo. Texto e argumentação. Campinas, Pontes, 1988.

Manacorda, Mário A. História da educação – da Antiguidade aos nossos dias. Tadução de Gaetano Lo Monaco. São Paulo, Cortez: Autores Associados, 1989.

Searle, John R. Apeech Acts – An essay in the philosophy of language. Cambridge, Cambridge University Press, 1969.

Smolka, Ana Luiza B. “A prática discrusiva na sala de aula: uma perspectiva teórica e um esboço de análise” in. Pensamento e linguagem – Estudos na perspectiva da psicologia soviética. Cadernos CEDES 24, Campinas, Papirus/CEDES, 1991, p. 51-65.

Whitaker-Franchi, Regina C. M. “Correlação entre estruturas causativas e estruturas ergativas – Estudo de caso no processo de aquisição”. Cadernos de Estudos Linguísticos, 17, p. 163-185. Campinas, IEL/UNICAMP, 1989.

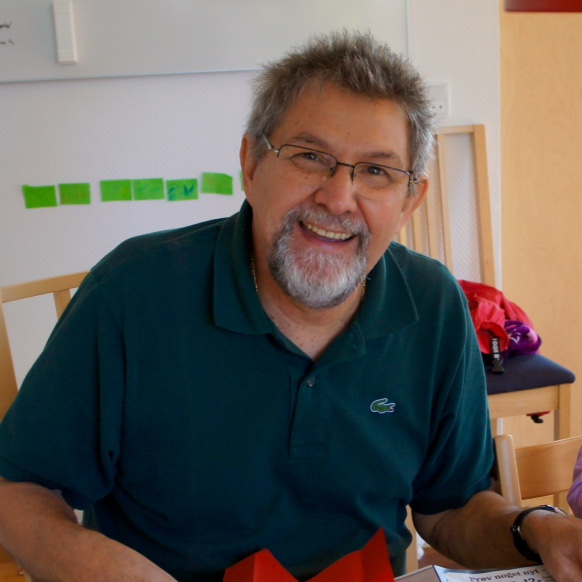

João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.

Trackbacks/Pingbacks