por João Wanderley Geraldi | Maio 21, 2018 | Blog

Quem não ficou com vergonha de ouvir o nosso limitado presidente explicando dois novos conceitos sobre o desemprego? Agora temos o desempregado desalentado e o desempregado alentado… São os alentados que aumentam o número de desempregado das estatísticas do IBGE!!! Melhor que continuassem desalentados? Realmente, o home é muito, muito limitado e pensa que todos somos débeis mentais (com perdão aos débeis mentais que lhe superam em muito em inteligência e compreensão do Brasil). Enquanto isso, 27,7 milhões vão levando a vida como Deus deixa…

Mas há uma notícia de alento, de grande alento. A Receita Federal passou a exigir que ao postar um livro com que você queira presentear um amigo, precisa declarar o seu CPF!!! Tudo para evitar sonegação, é claro! Mas um dos seus órgãos, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o famoso CARF, aquele que foi investigado mas a investigação caiu no esquecimento da mídia, da polícia e dos parlamentares, pois este órgão decidiu, por 5 votos a 3, que o Itaú não precisa pagar impostos no processo de fusão com o Unibanco. Isso significa uma derrota de R$ 25 bilhões para a Receita Federal. (https://www.poder360.com.br/economia/carf-livra-itau-de-pagar-r-25-bilhoes-em-impostos/) Mas não se preocupem, o CPF no envio de livros evitando a sonegação vai recuperar tudo para a Receita Federal…

E enquanto isso, descobre-se que os jovens e ambiciosos advogados especializados em delação premiada dão garantias aos delatores, porque são “profundos conhecedores dos métodos, preferências e gostos do juiz Sérgio Moro, autor da maioria dos comandos da Lava Jato, e dos procuradores que integram a força-tarefa da operação. A expertise fez com que os recordistas em acordos de delação, como Antônio Figueiredo Basto e Adriano Bretas, se tornassem “supercriminalistas”. Apesar de não dizerem valores, a estimativa é que cada causa que aceitam gire em torno de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. Só que agora se descobre, por denúncia de dois delatores que tinham que pagar uma mesadinha de 50 mil dólares ao mês para o advogado campeão de delações, o Dr. Basto. E quando Tacla Durán denunciou que teria que pagar propina, incluindo um DD, para facilitar sua delação, nada se investigou e nada se investigará, porque os supostos tribunais superiores prefere administrar os auxílios a que os juízes e ministros têm direitos… Está dando até para o Gilmar Mendes reclamar.

Nenhuma preocupação, no entanto. Porque enquanto isso… O Dr. Angélico “Sérgio Moro pousa com João Doria em Nova York, para onde foi também para dar palestra ao grupo do não político que para lá levou o grupo que lidera, os membros do LIDE para ouvirem um brasileiro, o Dr. Angélico. É assim que vive a alta burguesia que encanta o Dr. Moro, agalhardado com o prêmio de Homem do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-EUA… É que o Dr. Sérgio Moro não tem partido, apenas é do PSDB e somente com políticos do PSDB ele se deixa fotografar sorridente. O resto “não vem ao caso!”

Pois enquanto isso tudo acontece, um juiz desconhecido, atendendo pedido do advogado e coordenador do MBL, busca os holofotes da mídia. Afinal, ninguém é de ferro, e às vezes um juiz acha tempo para algum despacho, sobrando-lhe este tempo da administração de suas muitas verbas indenizatórias… Foi o que pretendeu o Dr. Haroldo Nader, da 6ª. Vara Federal de Campinas: mandou suspender os benefícios que Lula tem como ex-presidente, todos definidos por lei… Mas ora, a lei! Que é a lei diante dos holofotes da mídia para um juiz???

por João Wanderley Geraldi | Maio 20, 2018 | Blog

Mensagem à poesia

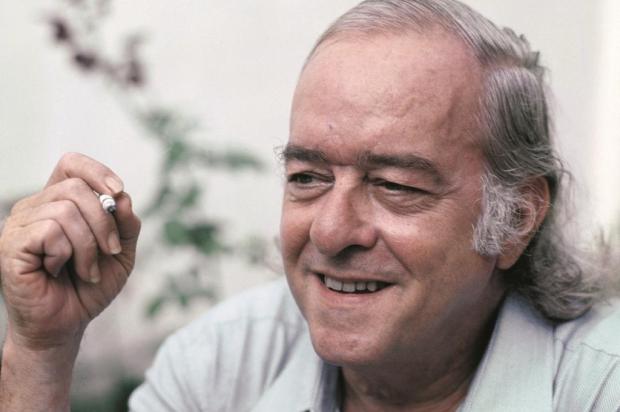

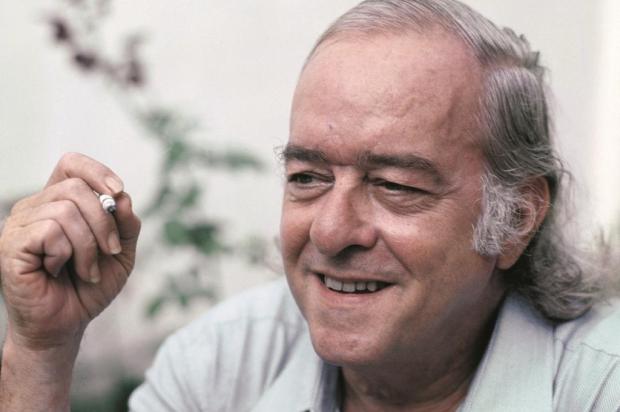

Vinícius de Moraes

Não posso

Não é possível

Digam-lhe que é totalmente impossível

Agor anão pode ser

É impossível

Não posso.

Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao seu encontro

Contem-lhe que há milhões de corpos a enterrar

Muitas cidades a reerguer, muita pobreza pelo mundo

Contem-he que há uma criança chorando em alguma parte do mundo

E as mulheres estão ficando loucas, e há legiões delas carpindo

A saudade de seus homens; contem-lhe que há um vácuo

Nos olhos dos párias, e sua magreza é extrema, contem-lhe

Que a vergonha, a desonra, o suicídio rondam os lares e é preciso reconquistar a vida

Façam-lhe ver que é preciso eu estar alerta, voltado para todos os caminhos

Pronto a socorrer, a amar, a mentir, a morrer se for preciso.

Ponderem-lhe, com cuidado – não a magoem… – que se não vou

Não é porque não queira; ela sabe; é porque há um herói num cárcere

Há um lavrador que foi agredido, há uma poça de sangue numa praça.

Contem-lhe, bem em segredo, que eu devo estar prestes, que meus

Ombros não se devem curvar, que meus olhos não se devem

Deixar intimidar, que eu levo nas costas a desgraça dos homens

E não é o momento de parar agora; digam-lhe, no entanto

Que sofro muito, mas nbão posso mostrar meu sofrimento

Aos homens perplexos; digam-lhe que me foi dada

A terrível participação, e que possivelmente

Deverei enganar, fingir, falar com palavras alheias

Porque sei que há, longínqua, a claridade de uma aurora.

Se ela não compreender, oh, procurem convecê-la

Desse invencível dever que é o meu; mas digam-lhe

Que, no fundo, tudo o que estou dando é dela, e que me

Doi ter de despojá-la assim, neste poema, que por outro lado

Não devo usá-la em seu mistério: a hora é de esclarecimento

Nem debruçar-me sobre mim quando a meu lado

Há fome e mentira; e um pranto de criança sozinha numa estrada

Junto a um cadáver de mãe; digam-lhe que há

Um náufrago no meio do oceano, um tirano no poder, um homem

Arrependido; digam-lhe que há uma casa vazia

Com um relógio batendo horas; digam-lhe que há um grande

Aumento de abismos na terra, há súplicas, há vociferações

Há fantasmas que me visitam de noite

E que me cumpre receber; contem a ela da minha certeza

No amanhã

Que sinto um sorriso no rosto invisível da noite

Vivo em tensão ante a expectativa do milagre; por isso

Peçam-lhe que tenha paciência, que não me chame agora

Com a sua voz de sombra; que não me faça sentir covarde

De ter de abandoná-la neste instante, em sua imensurável

Solidão; peçam-lhe que se cale

Por um momento, que não me chame

Porque não posso ir

Não posso ir

Não posso.

Mas não a traí. Em meu coração

Vive a sua imagem pertencida, e nada direi que possa

Envergonhá-la. A minha ausência

É também um sortilégio

Do seu amor por mim. Vivo do desejo de revê-la

Num mundo de paz. Minha paixão de homem

Resta comigo; minha solidão resta comigo; minha

Loucura resta comigo. Talvez eu deva

Morrer sem vê-la mais, sem sentir mais

O gosto de suas lágrimas, olhá-la correr

Livre e nua nas praias e nos céus

E nas ruas da minha insônia. Digam-lhe que é esse

O meu martírio; que às vezes

Pesa-me sobre a cabeça o tampo da eternidade e as poderosas

Forças da tragédia abatem-se sobre mim, e me impelem para a treva

Mas eu devo resistir, que é preciso…

Mas que a amo com toda a pureza da minha passada adolescência

Com toda a violência das antigas horas de contemplação extática

Num amor cheio de renúncia. Oh, peçam a ela

Que me perdoe, ao seu triste e inconstante amigo

A quem foi dado se perder de amor pelo seu semelhante

A quem foi dado se perder de amor por uma pequena casa

Por um jardim de frente, por uma menininha de vermelho

A quem foi dado se perder de amor pelo direito

De todos terem uma pequena casa, um jardim de frente

E uma menininha de vermelho; e se perdendo

Ser-lhe doce perder-se…

Por isso convençam a ela, expliquem-lhe que é terrível

Peçam-lhe de joelhos que não me esqueça, que me ame

Que me espere, porque sou seu, apenas seu; mas que agora

É mais forte do que eu, não posso ir

Não é possível

Me é totalmente impossível

Não pode ser não

É impossível

Não posso.

(Antologia Poética. Editora Sabiá, 8ª edição, s/data, exemplar 1454)

por João Wanderley Geraldi | Maio 19, 2018 | Blog

Eis um livro de fofocas das altas rodas do Império! Entre “braguilhas de prata”, “desponsórios estonteantes”, “librés agalatoadas”, o paulista de Tatuí, Paulo Setúbal, que chegou à Academia Brasileira de Letras, “ensina” a história da Casa Grande. Dentre meus registros de leitura, este é talvez o mais longo que escrevi e escreverei. Não resisti à linguagem dos anos 1920 nem ao modo de apresentar à patuleia como vivia nababescamente a corte, cortesãos e anexos! E tudo contado em tom de fofoca!!! Mas com “rigor” histórico. Nunca li crônicas sociais, mas devem ser neste estilo ainda hoje…

O autor se dedicou ao romance histórico. No gênero não escreveu apenas romances (como Marquesa de Santos), mas também textos mais curtos, crônicas, todas envolvendo personagens históricos, seus feitos e suas galhardias.

Este Nos Bastidores da História é composto por um conjunto de 14 crônicas escrita numa linguagem irônica, agradável e, para o leitor de hoje, surpreendente. É divertido! E ao mesmo tempo fofoqueiro!!! Dos fatos históricos, retira diz-que-diz-que e diverte. Vamos a suas crônicas, iniciando pela inusitada abertura que não posso deixar de transcrever (mantenho nesta citação, mas não nas demais, a ortografia da época, pois leio o livro em sua primeira edição de 1928):

As paginas que seguem são a collectanea de varias colaborações em jornal. Tinham ellas o destino certo de morrer soterradas nas collecções. Não sonhavam, jamais,viver um dia a vida do livro.

Mas os editores, como é notorio, são raça insaciavel. Nada ha que os contente. Andam todos os dias atráz do escritor, famintos por originaes. É um pedir livros sem cessar. É um atropelar o romancista sem dó. Que fazer? A gente, para se ver livre deles, corre ás coisas velhas, cata-as, ajunta-as, e, com um uff!, entrega-as aliviado ás mãos dos taes.

Eis a razão deste livro. Se acaso, leitor, você não gostar dele, não culpe a mim: culpe á COMPANHIA EDITORA NACIONAL.

Aquillo é uma praga!

São Paulo – 928 PAULO SETUBAL

Na revolução de 1842

O primeiro ministério após a maioridade de D. Pedro II foi liberal. Por uma questão pouco importante, a retirada comandante do Rio Grande do Sul, o ministério se dividiu e D. Pedro II demitiu-o todo, substituindo pela facção Conservadora. Estes quiseram a deposição do presidente da Província de São Paulo, substituído por Costa Carvalho, Barão de Monte Alegre, odiado por todos os liberais. Em Sorocaba, os revoltosos declaram o coronel Raphael Tobias de Aguiar como Presidente da Província (ele já fora presidente da presidente da província).

Seguem-se dias conturbados e descritos com maestria nesta crônica. A chegada do Padre Feijó, ex-regente, é narrada com desenvoltura. Os rebeldes recebem também o apoio de Domitila de Castro, a marquesa de Santos! É a ela que é destinado o maior número de páginas da crônica, já que publicamente o Presidente rebelde, o coronel Tobias de Aguiar, a detestava. No entanto, para surpresa de todos, depois de encerrado definitivamente o caso da Marquesa com D. Pedro I, eles passam a viver juntos e se casam. Extraio da crônica uma passagem citada pelo autor, atribuída à filha bastarda de D. Pedro I, a Condessa de Iguaçu e seu comentário tipicamente de fofoca “palaciana”, de bastidores que a história oficial não registra:

– “Um dia vi que estavam preparando o altar da casa de D. Gertrudes. Perguntei à Mamãe porque é que estavam armando o altar. Ela me disse que eera para um batizado. É verdade que houve este batizado; mas não foi só. Antes eu vi sair Mamãe muito bem vestida do seu quarto; o Raphael Tobias também sair muito bem vestido, de casaca. Eu fiquei olhando, e assim a minha sobrinha Escolástica. Eram cinco horas. Vimos Mamãe, o Tobias, e o padre capelão da casa, se dirigirem para o altar. Principiou a cerimônia. Eu vi então que Mamãe ia se casar…”

Si, no oratório particular de D. Gertrudes, em Sorocaba, naqueles dias de perigo, dias procelosos de revolução, ante a tropa ameaçadora de Caxias, que vinha num arremesso sobre a cidade, o coronel Raphael Tobias de Aguiar, presidente rebelde da Província, casou-se com D. Domitila de Castro Canto e Mello, Marquesa de Santos, a mulher mais famosa do Brasil.

Dona Carlota Joaquina

Esta foi a crônica com que mais me diverti! O autor explora o fato de que D. João VI e sua mulher, Carlota Joaquina, simplesmente se detestavam! Jamais estavam juntos a não ser quando o protocolo o exigia. Chega a pormenores: quando D. João adoecia, Carlota Joaquina o visita e cuidava dele; quando Carlota estava doente, D. João não aparecia… Também é sabido que D. Carlota, nossa primeira rainha, detestava o Brasil, tanto que no retorno, ao chegar a Lisboa, dizem que jogou ao mar (ou a Tejo?) os sapatos que usava porque desta terra não queria levar nem um grão de pó! “Não teve ainda esta nossa pobre, inofensiva terra de papagaios, detratora tão azeda e tão feroz…” A fofoca desta crônica fica por conta dos amores de D. Carlota com Fernando Carneiro Leão, casado com a ciumenta D. Gertrudes.

A rainha fez loucuras pelo moço. Mas Fernando Carneiro Leão era casado e tinha mulher ciumenta. A mulher, D. Gertrudes Pedra, enfureceu-se. Disse coisas tremendas contra D. Carlota. Não houve impropérios, por mais nus, que o ciúme não fizesse espumejar na boca da enganada. A rainha soube daquelas iras. O seu orgulho, evidentemente, não sofreu o ser assim violentamente ultrajada por uma mulherinha.

Aconteceu um dia que D. Gertrudes é assassinada. D. João ordena que o desembargador Albano Fragoso investigasse. E depois dessa investigação, D. João recebe o desembargador:

– Que apurou, desembargador?

– Senhor! Como juiz, sei quem mandou matar a D. Gertrudes, mulher de Fernando Carneio Leão. As peças do processo não deixam dúvida.

– Muito bem. Então?

– Como homem, Majestade, eu não sei!

- João intrigou-se. Determinou:

– Ordeno que fale!

– Vossa Majestade ordena-me. Não tenho que discutir. Cumpro as ordens de V. Majestade: foi a Rainha, minha senhora, quem mandou o mulato Corta-Orelha assassinar a D. Gertrudes. Vossa Majestade poderá constatá-lo neste processo…

Lá arremata o cronista:

“D. João, aturdido com o que ouviu da boca do desembargador José Albano Fragoso, disse ao juiz:

– Convém que desapareça, para sempre, mais este escândalo de minha mulher.

“Tomou o processo, leu-o, e mandou queimar a papelada. Nunca mais se falou em juízo deste crime.”

- Maria I, a louca

- Maria I, aquela que condenou Tiradentes, enlouqueceu em 1792. Não resistiu a duas grandes perdas: o marido e depois o filho D. José, príncipe herdeiro. Ela acompanhou D. João VI na vinda ao Brasil e vivia no Paço, visitada pelo filho e por D. Carlota Joaquina com a qual conversava sobre o tempo… Morreu no Brasil, mas quando D. João voltou a Portugal, carregou consigo seus restos mortais em esquife luxuoso montado no navio.

- Maria I tinha velho hábito, que jamais abandonou: saía todas as tardes passear de carruagem. Carregavam-na em cadeirinha até à sege. Vinha ela vestida de seda negra, “chalé de cor honesta”, cabelos soltos nas costas. Ao sair, tapando o rosto com o leque, exclamava para a Joaninha, que ia ao lado:

– Vou para o inferno! Estou no inferno! Não quero que o diabo me veja…

Uma aventura do Imperador

As aventuras amorosas de D. Pedro I são conhecidas e estão nas páginas de todas as crônicas históricas. Esta aventura que nos narra Paulo Setubal, no entanto, tem sabor especial. A lindíssima D. Marianna Carlota Verna de Magalhães ficou viúva do conde de Belmonte. Viúva linda, D. Pedro a cobiçou.

Assim, em certo beija-mão, no Paço, o Imperador disse num cochicho para a condessa:

– Amanhã, pelas duas horas, Vossa Mercê trate de me esperar. Vou visitá-la. E vou só.

- Marianna Carlota, muito surpresa:

– Imensa honra, majestade!

E lá foi D. Pedro à caça. Recusado, assim mesmo quis pegar a dama à força. Imediatamente apareceram dois homens “armados de grossos porretes de caviuna”. E… Dizem que desandaram no Imperador uma sova de mestre!” Será verdade?

O certo é que D. Marianna abandonou a corte e foi para seu sítio longe do burburinho. Quando morreu D. Leopoldina, ficou D. Pedro a matutar: a quem entregar a educação do herdeiro, numa “corte de costumes fáceis”? Não titubeou e foi buscar a condessa D. Marianna que foi encarregada da educação de D. Pedro II.

- Amélia

Viúvo, D. Pedro I encarregou Barbacena de lhe encontrar uma esposa nos reinos da Europa. Depois de levar “inúmeras tábuas”, o embaixador conseguiu negociar o casamento do Imperador com D. Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Leuchtenberg, filha do príncipe Eugênio de Beauharnais e da princesa Augusta de Leuchtenberg, da Baviera. Para recordar: Eugênio era filho de Josephina, a viúva que Napoleão desposou. Napoleão adotou Eugênio e o queria seu herdeiro. D. Amélia era, portanto, um bom partido. As núpcias foram negociadas e realizadas no Brasil.

O grande feito de D. Amélia, pela crônica, é ter “domado” D. Pedro I: implantou no Paço um protocolo rígido, e as damas e cavaleiros que antes tinham acesso direto ao Imperador e a suas festas e andanças, foram praticamente proibidos de entrarem em seus aposentos. Tinham que esperar horas para serem recebidos… D. Amélia e sua mãe sabiam o esposo que teria, desde a negociação do casamento. Conto o cronista que ao chegar ao porto, D. Pedro a esperava com a corte, para juntos irem à Igreja para a cerimônia. No entanto, Barbacena chega à carruagem e diz a D. Pedro que uma das condições impostas era que D. Pedro somente ficaria sozinho com D. Amélia após o casamento… Então, D. Pedro teve que ceder seu lugar na carruagem a Barbacena, e foi sozinho no séquito da corte para seu segundo casamento…

- Amélia e a política

Retornado D. Pedro para Portugal, na batalha com o irmão D. Miguel, D. Amélia passou a viver em Paris com D. Maria II (a filha de D. Pedro, rainha de Portugal). Como se sabe, D. Pedro triunfou e mandou buscar a filha e lhe entregou o trono (como rei e com o nome de D. Pedro IV, reinou apenas de 26/4 a 2/05 de 1826!).

- Amélia acompanhou D. Pedro no infortúnio – ele se tornou imediatamente impopular, adoeçou e morreu pouco tempo depois, com 36 anos. Enquanto isso, reinava D. Maria II, “com seus quinze anos, loiros e frescos”. Frequentavam o palácio o príncipe Augusto (o único Duque do primeiro reinado no Brasil, irmão de D. Amélia), o mestre e filósofo conde de Nejaud e o Dr. Casanova, médico. Depois que o príncipe morreu, as relações entre D. Maria com sua madrasta D. Amélia esfriaram definitivamente, e esta se recolheu a uma vida pacata. Elas vinham em rixa e passagem atribuída por Paulo Setúbal a cronista chistoso merece leitura:

Frases soltas, revelavam quanto a rainha e a imperatriz divergiam na maneira de pensar. Por exemplo: D. Amélia gostava de usar vestidos pretos com muitos e altos bordados a ouro. Gostava de pôr brilhantes em profusão. D. Maria da Glória, não; e quando a via assim, costumava dizer:

– Aí vem a mamã sucumbida de enfeites.

A dissolução da constituinte

Esta crônica nos é apresentada como uma resposta à carta recebida pelo autor, assinada por um pseudônimo: “Um monarquista verdadeiro”. Trata-se da influência ou não da Marquesa de Santos sobre as ações de D. Pedro I. Setúbal havia escrito alhures que D. Pedro se deixara levar por Domitila. O missivista reclama e sai em defesa de D. Pedro dizendo que este jamais se deixou influenciar por qualquer das mulheres que seduziu…

Setúbal responde citando cronistas da época, com base nos seguintes argumentos: os benefícios e honrarias concedidos por D. Pedro aos parentes de Domitila; passagem das memórias de Vasconcellos Drummond: “A Domitila não foi estranha ao projeto de dissolução: ao contrário, era a representante assalariada pelos chamados republicanos desta conjuração.”; por fim cita um cronista da época, a respeito do uso de ramos de folhas de café pelos defensores da dissolução da Constituinte: “O imperador ornou o seu chapéu de um frondoso ramo de folhas de café. O mesmo fizeram os oficiais e generais. Villela Barbosa, posto não fosse militar combatente, também ornou seu chapéu de ramos de café. O mesmo fez Clemente Ferreira França. Até a Domitila ornou-se com um ramo exorbitante no peito”…

Um casamento retumbante

Esta longa crônica, provavelmente publicada em duas partes nos jornais, porque há numeração (I e II) para a sequência do enredo, refere-se ao esponsais (para usar um termo da época) do infante de Espanha, D. Pedro Carlos de Bourbon com a princesa D. Maria Tereza, filha de D. João e D. Carlota Joaquina. A descrição do anúncio de casamento é fantástica!

Nunca se vira coisa igual! O povo abria olhos tontos. De todos os becos, em chusma, corria gente num alvoroço. E toda a gente pasmava-se diante do bando. Era, realmente, um bando luzidíssimo o que lá ia, com rojão e música, pelas ruazinhas emosquitadas daquele pobre Rio de 1810. Que fausto! Os dos almotacés [termo antigo que referia os fiscais de pesos e medidas responsáveis pela taxação dos preços dos alimentos], anunciadores do pregão, vinham montados em cavalos brancos das cavalariças do rei. Ladeavam-nos, muito garridos, os oficiais da câmara, com as suas capas “bandadas de seda branca”, e os seus chapéus de plumas vistosas, rebrilhando de lantejoulas. Duas bandas de música. Atrás, um esquadrão de cavalaria. Vinham afinal, fechando o acompanhamento, “treze azêmolas [besta de carga] carregadas de fogo de ar” [fogos de artifíco]. […] Os almotacés, alto e a bom som, apregoavam o edital do rei:

– Desponsais do Sereníssimo Senhor D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, Infante de Espanha, com a Sereníssima Senhora D. Maria Tereza de Bragança, princesa de Portugal!

E lia o edital em que se anunciava ao povo, para o dia 13 de maio, a realização das bodas. O povo ouvia. Estrondavam palmas. A música rompia. Rojões de novo. E o bando, sob aquela zabumba, rumava para a Rua do Piolho.

A crônica segue com a narrativa das duas festas, a do casamento em si e depois aquela que ofertou aos esposos reais a cidade do Rio de Janeiro. Leitura extremamente divertida… e aparecem na festa da cidade os nossos hoje famosos “carros alegóricos”, cada um deles ‘ofertado” por grupos profissionais da cidade…

Mulheres na vida do Patriarca

Esta é talvez a crônica mais fofoqueira do livro!!! Recuperando nos arquivos da Biblioteca Nacional cartas de José Bonifácio de Andrada e Silva, patrono da independência, do tempo em que viveu no exílio em Talance (França) para seu amigo Vasconcellos Drummond, o cronista toma duas referências que faz José Bonifácio a duas mulheres: uma é Mademoiselle Franchette: “…Agradeço-lhe imenso o ter se avistado com a “minha antiga Franchette”. Está muito velha? Não o mostra a imaginação acalorada. Pobrezinha! Eu sou ainda muito sensível ao amor que me conserva…” E pede ao amigo que lhe dê cem francos!

A segunda remete a passagens de cartas que dão a entender que o Patriarca talvez tenha tido uma filha, Elisa. Escreve José Bonifácio: “Queira mandar esta a Madame Delaunay e procure ver com atenção a uma senhora que foi com ela visitá-lo cuja idade é de trinta e quatro anos e se chama Elisa. Veja se tem as feições que se pareçam com as minhas, ou com as de minha família. Mas tudo deve ser feito com “dissimulação e melindre”. Ofereça de minha parte à Madame Delaunay cem francos, que tudo será embolsado quando cá chegar”.

A maioridade

Com as sucessivas crises dos governos da regência (marcadas pelos partidos donde provinham os regentes), e com o recrudescimento das revoluções em busca da independência em várias províncias (a mais importante delas foi a do Rio Grande do Sul, a guerra dos farrapos, mas havia revolta em Alagoas, na Paraíba, em Goiás, na Bahia, no Maranhão), a então Câmara dos Deputados com mais afinco, e o Senado menos publicamente, buscavam saídas possíveis. Uma delas era a da “ditadura legal”, que aparece explicitamente em discurso do deputado Barreto Pedroso, parte do qual Paulo Setúbal transcreve dos anais:

Para provar que existia o pensamento de se querer uma ditadura, foi trazido aqui um artigo, no qual se dizia que as circunstâncias do país reclamam medidas fortes, excepcionais. O autor do artigo, diante disso, não tinha dúvida em aceitar a ditadura legal. Que quer isso dizer? Que o autor do artigo reconhecia bem que os nossos males públicos não se podem curar com as leis que temos, com essas nossas leis fracas e brandas. O epíteto – legal – unido à palavra ditadura, exclui tudo que possa haver de odioso nessa matéria. Ora, senhor presidente, eu confesso, sem medo, que é isso exatamente o que quero… (Grande sussurro na sala. Cruzam vozes). Direi aos senhores deputados: eu quero a ditadura legal! Quero a ditadura legal para evitar a ditadura despótica, a ditadura militar!

Para evitar uma e outra, movimento intenso se segue entre deputados e políticos da época, cria-se o Clube da Maioridade, e depois que o regente Araújo Lima decretou o adiamento por seis meses das atividades parlamentares, comissão do Senado e da Câmara foi ao encontro do rapazola (D. Pedro não tinha 16 anos!) sugerindo a maioridade. Segundo o diz-que-diz-que da época, o regente teria ido também ao Paço de São Cristóvão tentar manter o poder… alegando que o adiamento das atividades parlamentares era motivado pela necessidade de organizar os festejos de sua maioridade! E tendo perguntado a D. Pedro a partir de quando a desejava, ele teria respondido: – “Quero já!”. Sentou-se no trono dia 23.07.1840.

Uma audiência de D. Pedro I

A crônica se inicia com uma constatação: raramente nossos “pró-homens” escrevem memórias, o que nos deixa sem informações sobre os acontecimentos das cortes e da república. E então conta que num tal Mello Moraes encontrou, num emaranhado de memórias desconexas, a narrativa de uma audiência com D. Pedro I de uma deputação de Pernambuco, onde o presidente da província indicado pelo Imperador não foi aceito e houve revolta. A intenção era comparar os dois presidentes: o nomeado e o rebelde, para que o imperador tomasse sua decisão.

Os ministros e grande parte do Conselho eram contra que S. M. recebesse a deputação. Enquanto isso, os três representantes ficaram no Rio, sendo seguidos por espiões. Influentes no império, Francisco Martins, Chalaça e súcia queriam que todos fossem presos. Por fim, o imperador recebeu o grupo. E na conversa informou que decidira por um terceiro para presidir a província (uma saída salomônica?).

Quando o imperador reclamou dos pernambucanos que o traíram, um dos deputados quis defender os seus, se dá o diálogo:

– Mas, Senhor, permita V. M. que eu defenda os meus…

Mal tinha eu esboçado a frase, quando o homem, com os olhos chamejantes, pondo na boca o dedo indicador:

– Psiu! Psiu! Nem mais uma palavra! Ouviu?

Jeronymo Bonaparte

Esta longa crônica, publicada em duas partes, toma o acaso de o irmão de Napoleão chegar a Salvador em 1806 e pedir ajuda do governador para os tripulantes acometidos por escorbuto, além de pedido de água e víveres para falar, de fato, dos quatro irmãos de Napoleão: José, Luciano, Luiz e Jeronymo, cada um deles tratado com ingrato em relação ao glorioso irmão. Todos receberam benesses do Imperador francês: títulos e reinos. Todos se saíram mal em seus governos.

O interessante desta crônica é o conjunto de passagens em francês. Como se tratam de crônicas publicadas inicialmente na imprensa – como aparece na abertura do livro – e como não há tradução das citações em francês, isto significa que não se imaginavam leitores dos jornais, na segunda metade dos anos 1920, que não soubesse francês! E pensemos que a Semana da Arte Moderna foi em 1922 e que Macunaíma é da década seguinte. Saber falar, ler, escrever em francês era tido como “natural” nas classes abastadas que liam jornais naqueles tempos. O deslocamento da “cultura bem posta” do país do francês para o inglês (norte-americano) demorou ainda algumas décadas para acontecer.

Não resisto a transcrever um parágrafo da segunda parte, que trata dos salamalecos trocados entre o governador e o Príncipe Jeronymo. Este ofereceu um jantar, e o que segue é parte da descrição que dele fez o governador:

O jantar foi um primor. Magnificamente servido. As iguarias vieram todas de bordo. Houve muito beychevelle antigo e muito vinho branco de Anjou. Os criados, que eram os particulares do príncipe, traziam librés agalatoadas, calções com braguilhas de prata, meias altas de seda negra.

A transcrição fica por conta das “braguilhas de prata”!!!!

O sete de setembro

Nesta crônica o autor retoma os acontecimentos de São Paulo, para onde o Regente D. Pedro I se deslocou em função das lutas desencadeadas pela bernarda de Francisco Ignácio (movimento político-militar de 1822). Descreve com detalhes pitorescos o Ipiranga: É no Ipiranga. É à beira da estrada velha, junto ao ribeirão, rente de uma casinhola barreada. Paisagem tipicamente paulistana: descolorida e morta. Pelas lombas do morro, estirões de pastos ensapesados. Eitos de guaxuma. Vastos chãos de barba-de-bode crivados de cupis. Ali, sob o sol cru, sesteia um bando de cavaleiros guapíssimos.

O correio chegou, trazendo cartas de Portugal e de José Bonifácio, pelas mãos de Manuel Marcondes de Oliveira e Mello (Barão de Pindamonhangaba), Paulo Bregaro e Antônio Cordeiro. D. Pedro se atrasara por causa das sucessivas paradas em função de uma desinteria que o obrigada a todo momento prover-se.

Nada do imortalizou Pedro Américo. A declaração foi uma bravata entre amigos… e uma das grandes discussões dos historiadores com H maiúsculo, segundo Paulo Setúbal, foi descobrir se de fato andava D. Pedro em seu zaino, como disse Antônio do Valle em seu relato, ou se estava mesmo em sua bela besta baia, como relatou o Padre Belchior. O Barão de Pintamonhangaba, aos 80 anos, foi entrevistado a este respeito e respondeu que “o príncipe ia vestido com a fardeta de polícia e, se a memória não nos é infiel, cremos que cavalgava uma besta baia gateada”. Esta é uma crônica divertidíssima, e a gente pode ficar imaginando a cena comparando com o famoso quadro de Pedro Américo… A nossa independência parece ter sido proclamada com desinteria…

O enigma da abdicação

A questão bastante antiga na nossa história, é saber se D. Pedro I abdicou em função do motim de Sant’Ana, ou se o fez voluntariamente. O cronista aqui defende o ponto de vista de que a abdicação não só foi voluntária como planejada. Traz como argumentos: 1) o estado de espírito de D. Pedro a bordo do Warspite, onde gargalhava, tocava rabeca e outros pormenores como os cuidados com suas contas; 2) nenhuma ação do Imperador para debelar o motim; 3) o fato de D. Miguel haver destronado sua filha, D. Maria II em Portugal e sua vontade de lhe restituir o trono, como o fez em 1836; 4) episódio não comprovado de que a baixela do Paço já estava encaixotada para viagem, quando teve que ser aberta novamente para uma recepção; 5) o episódio ocorrido em Londres, no Natal de 1830, narrado por Vasconcellos Drummond instado a participar do movimento pela abdicação levada a efeito pelos liberais que ofereciam a coroa de península a D. Pedro, mas que assim que ganhasse a luta contra D. Miguel, seria também descartado [como foi de fato]. Desta crônica, retiro uma passagem que acaba por definir um destino deste país, a conciliação sem sangue traçada por cima, pela elite ou mais recentemente por liderança popular. A narrativa é de Cruz Lima:

Não há quem ponha dúvida que se o imperador quisesse, a seis de abril de 1831, resistir à revolução e combatê-la, teria de seu lado, pelo menos, uma parte dos fortes militares. Ninguém havia então, nem houve, depois, que não desse testemunho da coragem e bravura de D. Pedro I. Ele, porém, não quis apelar nem consentiu que se apelasse para o emprego da força armada. É verdade que não honra pouco a memória o ter poupado o sangue que se derramaria na capital do império e nas províncias. (grifos meus, afinal D. Pedro I abdicou; Getúlio se suicidou, Lula se apresentou)

O romance do Padre Vilhena

Conta como verdade… De 1580 a 1640 fomos colônia da Espanha, porque os Felipes governavam Portugal, trono exigido pela casa de Espanha quando se encerrou a dinastia iniciada pelo Mestre de Aviz, com o desaparecimento (morte) de D. Sebastião no desastre de Alcacer Kebir. Embora tenha sido sucedido pelo seu tio, cardeal D. Henrique, este era velho e faleceu logo. Assim, por 60 anos ficou unida a península sob um mesmo rei, o mesmo acontecendo com suas colônias americanas.

Quando a Espanha se viu enfraquecida pelas múltiplas exigências de conservação de seus domínios [e pelas rusgas com a Inglaterra, lembremos Brecht: “Chorou Felipe de Espanha quando sua esquadra foi a pique. Ninguém mais terá chorado?”], o conde de Bragança revoltou-se e se tornou D. João IV, rei de Portugal.

As novas foram trazidas para a colônia. Teria o rei encarregado o Padre Francisco Vilhena para tarefas melindrosas: acompanhar a comitiva que vinha à colônia para a proclamação de D. João IV como rei, trazendo nomeação de novos governadores, caso o governador de então, o Marquês de Moltavão, optasse por permanecer fiel à casa dos Felipes. Trazia também cartas escritas pelo rei a serem sobrescritas aqui e entregues aos fiéis vassalos de Portugal que viviam nos domínios da Holanda em Pernambuco.

Acontece de Montalvão, ainda que sua esposa e filhos que viviam em Portugal estivessem contra a dinastia de Bragança iniciada por D. João IV e os filhos tenham fugido para Madri, imediatamente se declarou – como português – vassalo do novo rei, proclamando D. João IV na colônia.

Chegado o Padre Vilhena, com todos os poderes e com toda sua ambição, verificou que as cartas que trazia de nomeação dos novos governantes eram inúteis pois somente deveriam ser usadas se Montalvão optasse pela Espanha. Não se fez de rogado, no entanto: chamou para conversar os nomeados e lhes entregou as cartas do rei. Montalvão é preso e mandado para Portugal como se tivesse sido infiel a D. João.

Como Holanda era inimiga da Espanha, houve acordo de paz entre Portugal e Holanda, o que teve repercussões na colônia, pois a Holanda dominava Pernambuco – invasão que fez precisamente em função de suas lutas contra a Espanha!

Uma comissão foi composta para ir a Recife e para elaborarem o tratado de paz. O Padre Vilhena pediu para ir junto: tinha o que lá fazer por pedido do rei! Pois foi, e vendeu muito cara cada carta de D. João IV, forrando seus baús com ouro. Embarcou para Portugal para usufruir de sua riqueza numa caravela de duas velas. Chegado à ilha da Madeira, muda-se com seus ricos baús para um galeão mercante para completar a viagem. Mas o galeão é assaltado por corsários argelinos que não só levam seus baús, mas também a ele mesmo que foi lá vendido como escravo.

xxx

Ao terminar de ler este livro, em que me diverti muitíssimo, fiquei pensando: trata-se de uma forma de fazer história? Ou de construir lendas? Seja como for, o cronista Paulo Setúbal vai a documentos, ironiza a história com H maiúsculo, traz elementos da vida cotidiana. Apesar de seu tom um tanto “fofoqueiro”, parece que temos aí as origens da história da vida privada… a história do cotidiano… ao menos neste Brasil. Teria a fofoca de estudiosos da história dado origem, quase meio século depois, à nova história???

Referência. Setúbal, Paulo. Nos bastidores da história. São Paulo : Cia. Editora Nacional, 1ª. edição, 1928.

por João Wanderley Geraldi | Maio 18, 2018 | Blog

A palavra é mais difícil do que qualquer trabalho, e seu conhecedor é aquele que sabe usá-la a propósito. São artistas aqueles que falam no conselho… Reparem todos que são eles que aplacam a multidão, e que sem eles não se consegue nenhuma riqueza…

(do Ensinamento de Ptahhotep, visir do rei Isesi, da IV dinastia (2450 a.C.), apud. Manacorda, 1989, p. 14)

Introdução

No quadro de uma concepção sociointeracionista da linguagem, o fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, pois é nele que se dão as enunciações enquanto trabalhos dos sujeitos envolvidos no processo de comunicação social. Cada palavra emitida “é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém” (Bakhtin, 1981, p. 113)

Elegendo-se, na esteira do pensamento bakhtiniano, o processo de interação como o locus produtivo da linguagem e, ao mesmo tempo, como o centro organizador e formador da atividade mental, já que “não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação” (p. 112), pode-se dizer que o trabalho linguístico é tipicamente um trabalho constitutivo: tanto da própria linguagem e das línguas particulares quanto dos sujeitos, cujas consciências sígnicas se formam com o conjunto das noções que, por circularem nos discursos produzidos nas interações de que os sujeitos participam, são por eles internalizadas.

O estudo e o ensino de uma língua não pode, neste sentido, deixar de considerar – como se fossem não pertinentes – as diferentes instâncias sociais, pois os processos interlocutivos se dão no interior das múltiplas e complexas instituições de uma dada formação social. A língua, enquanto produto desta história e enquanto condição de produção da história presente, vem marcada pelos seus usos e pelos espaços sociais destes usos. Neste sentido, a língua nunca pode ser estudada ou ensinada como um produto acabado, pronto, fechado em si mesmo, de um lado porque sua “apreensão” demanda apreender no seu interior as marcas de sua exterioridade constitutiva (e por isso o externo se internaliza); de outro lado porque produto histórico, resultante do trabalho discursivo do passado, e hoje condição de produção do presente que, também se fazendo história, participa da construção deste mesmo produto, sempre inacabado, sempre em construção.

Centrando minhas preocupações nas ações que se fazem com a linguagem (Geraldi, 1991), meu objetivo neste texto é chamar aa tenção para as consequências de duas diferentes formas de interação verbal, em função das instâncias concretas em que se realizam as enunciações dos sujeitos falantes: as instâncias públicas e as instâncias privadas de uso da linguagem.

Linguagem e poder

Ao que tudo indica, a preocupação com a linguagem não resulta da existência da escola; ao contrário, pelas indicações dadas por Manacorda em seu estudo sobre a sociedade e a educação no antigo Egito, pode-se supor que a escola surge na história para atender, entre outras exigências sociais, uma preocupação muito específica com a linguagem. Por que esta preocupação? Por que, ao longo da história da educação, documentos distantes mais de milênios e de diferentes civilizações, demonstram a constância desta preocupação? Por que, ainda hoje, este eterno retorno ao tema? Que respostas, hoje, são dadas a esta preocupação?

Evidentemente, as diferentes respostas dadas ao longo da história estão estreitamente entrelaçadas com as situações e aos momentos políticos vividos em cada civilização: olhar para a história da educação a partir das formas com que se configurou esta preocupação, tentando extrair das ações pedagógicas propostas e razões de ser desta preocupação, é um desafio a ser enfrentado.

Ainda que a preocupação de Manacorda não seja especificamente com a questão linguística, seu comentário ao Ensinamento de Ptarrotep é esclarecedor:

O falar bem é, então, conteúdo e objetivo do ensinamento. Mas o que significa exatamente este falar bem? Creio que seria totalmente errado considera-lo em sentido estético-literário, e que, sem medo de forçar o texto, se possa afirmar que, pela primeira vez na história, nos encontramos perante a definição da oratória como arte política do comando ou, antecipando os termos de Quintiliano, perante uma verdadeira institutio oratoria, educação do orador ou do homem político. Entre Ptahhotep e Quintiliano passaram-se mais de dois milênios e meio, mais do que entre Quintiliano e nós; além disso, as civilizações egípcia e romana são muito diferentes entre si. Não obstante, acho que se pode legitimamente confirmar esta continuidade de princípio na formação das castas dirigentes nas sociedades antigas, e não somente naquelas. Encontramos as confirmações disto no decorrer do estudo, mas devemos precisar agora que a continuidade e a afinidade não vão além deste objetivo proclamado, a saber, a formação do orador ou político, e que a inspiração e os conteúdos, a técnica e a situação serão profundamente diferentes de uma sociedade para outra. (Manacorda, 1989, p. 14)

Esta continuidade e afinidade, apesar das diferenças, são suficientemente instigantes: a aprendizagem da palavra que convence atravessa séculos, porque necessidade das diferentes classes dominantes na história. Obviamente, nem sempre o poder do discurso, a oratória, teve prestígio. Se 450 anos depois de Ptahhotep se pode ler no Ensinamento para Merikara (filho do faraó Kethy II, da X dinastia, 2000 a.C.):

Sê um artista (hemme) da palavra, para seres perene. A língua é a espada do homem… O discurso é mais forte do que qualquer arma. (apud. Manacorda, 1989, p. 18)

ou mais de três milênios depois, entre os humanistas

… a filosofia é liberal porque seu estudo torna os homens livres… A essa, salvo engano, é preciso acrescentar uma terceira: a elequência. (Vergério)

Por que as crianças devem ser instruídas antes de tudo na arte gramatical? […] Porque ela é o início e o fundamento de todas as disciplinas e não é possível atingir a perfeição em nenhuma disciplina senão começando pela gramática. (Niccolà Perotti, apud Manacorda, 1989, p. 181-182)

Também podem ser lidas posições diferentes, como em Virgílio ou Geli, respectivamente, o primeiro definindo um certo tipo de qualidade para a “oratória romana”; o segundo ressaltando a importância dos conhecimentos sobre a natureza.

Outros, sem dúvida, serão mestres em construir estátuas de bronze que parecem respirar, ou esculpir imagens viventes no mármore, saberão defender com a oratória mais aguda as causas legais, saberão traçar os movimentos do céu, com o compasso e prever o surgir dos astros. Mas a ti, ó romano, cabe governar os povos com leis firmes (esta é a tua arte!), impor a tua paz ao mundo, perdoar aos vencidos e dominar os soberbos.

A gramática, ou melhor, o latim, é uma língua, e não são as línguas que fazem os homens doutos, mas os conceitos e as ciências… São as coisas e não as línguas que fazem os homens doutos… Pode-se ser sábio e doutro sem saber a língua grega ou latina. Não são as línguas que fazem os homens doutos, mas as ciências. (apud Manacorda, op.cit., p. 95 e 190)

Entre a força do dizer e a força do fazer, diferentes opções na história informaram a ação pedagógica no que tange ao ensino/aprendizagem da língua. Não creio que nossa época tenha escapado de fazer suas opções. Embora mais difícil de configurar tanto as preocupações com a linguagem quanto as opções de uma sociedade complexa como a nossa, nosso tempo não passa ileso pela história. Antes de traçar alguns elementos que me permitam definir a forma como vejo a relação entre linguagem e escola, tomo como ponte Comenius numa passagem em que refuta as posições daqueles que aconselham mandar diretamente à escola de latim as crianças a serem mais bem instruídas, sem antes frequentarem as escolas de língua nacional:

… querer ensinar uma língua estrangeira a quem não domina ainda a sua língua nacional, é como querer ensinar equitação a quem não sabe ainda caminhar. […] Do mesmo modo que Cícero dizia que lhe era impossível ensinar a aprender a quem não sabia falar, também o nosso método proclama que não convém ensianr o latim a quem não sabe ainda a sua língua nacional, pois estabeleceu que esta deve dar a mão à outra e servir-lhe de guia. (Comênio, 1627, XXIX-4)

Na ideologia que sustenta Comenius, tanto as escolas de língua nacional quanto as escolas de latim deveriam ser universais. É no interior desta universalidade proclamada que interessa notar rumos diferentes para a aprendizagem da língua nacional. Como em Niccolò Perotti, também em Comenius não se aponta para a aprendizagem da palavra que convence. Outra é a finalidade: servir de guia para outras aprendizagens. A aposta na escola e na sua universalidade permitiria a visionários como Comenius esquecer o poder da persuasão e convencimento do discurso, já que todos instruídos, numa sociedade de escolarizados, seríamos “iguais” no uso da língua nacional. Daí, outro destino a seu ensino/aprendizagem: saber a língua seria uma chave com que abrir o caminho de acesso a outros conhecimentos.

Na perspectiva de que o objetivo último da escola é a transmissão de conhecimentos, o domínio da língua passa a ser instrumental, muleta necessária para aqueles que se querem instruídos. Como se construiu este objetivo e esta função instrumental para a aprendizagem da língua materna? Passear pela história, a passos de sete léguas que seja, é sempre perigoso, pois para poder entender o que possa querer dizer “ser instruído” é preciso voltar recuperando fios perdidos para tecer uma resposta, mesmo que provisória.

Já no tempo de Ptahhotep havia escrita, mas o trabalho de escrever era menos nobre do que o trabalho de “falar no conselho”, de “aplacar a multidão”. Os escribas se encarregavam dos hieróglifos, da técnica. Mas o domínio da técnica acaba por produzir poder. E a escrita, “que guarda a recordação de tudo e é a mãe das Musas”, acumula registros, guarda a história, é sabedoria armazenada. De uma antologia escolar egípcia:

Os escribas cheios de sabedoria, do tempo que seguiu ao dos deuses… escolheram como próprios herdeiros os livros e os ensinamentos que deixaram. Elegeram como sacerdote ritualista o rolo de papiro; da prancheta da escola fizeram o seu filho preferido. Os ensinamentos são as suas pirâmides; o cálamo, o seu filho; a prancheta de pedra, a sua esposa; do grande ao pequeno, todos se entregam a eles como filhos, porque os escribas estão à frente… E são chamados pelos livros que escreveram…

Ou ainda em uma sátira dos ofícios:

Sê escriba: esse ofício salva da fadiga e te protege contra qualquer tipo de trabalho. Por ele evitas carregar a enxada e a marra e dirigir um carro. Ele te preserva do manejo do remo e da dor das torturas, pois ele te livra de numerosos patrões e superiores.

Eis que não existe uma profissão sem que alguém dê ordens, exceto a de escriba, porque é ele que dá ordens. Se souberes escrever, estarás melhor do que nos ofícios que te mostrei. (apud Manacorda, op. cit., p 31-33)

O ensino instrumental da língua

Se antes, para o exercício do comando, bastava o domínio da palavra falada e a escrita servia apenas para o registro histórico, agora um sábio já não se faz sem sua bagagem de livros. E o domínio da técnica do ler e escrever torna o escriba não só aquele que tem a chave de acesso à sabedoria historicamente produzida e registrada, mas também produtor desta sabedoria. Entre a força do dizer e a força do fazer, introduz-se uma nova forma de construção da força do que diz: a autoridade do saber (um saber que não mais deriva diretamente dos deuses, mas um saber que se funda na recolha dos saberes registrados a que a leitura dá acesso). Por esta via, aprofundam-se as diferenças já existentes entre trabalho manual e trabalho intelectual; mas também se prepara o terreno para outra cisão, já presente, que tende a se aprofundar quanto mais complexas vão se tornando as sociedades: a cisão entre cultura popular e cultura erudita. E ser instruído tem a ver com esta distinção.

Segundo Lovisolo (1988) a consciência desta cisão remontaria ao Renascimento, com discussões que persistem até hoje. Trata-se de culturas que se produzem rigorosamente separadas, havendo imposições de cima para baixo (em cima reflete sempre cultura erudita ou cultura da classe dominante), ou são culturas em que circulam influências recíprocas? Talvez no interior desta cisão se possa compreender melhor a posição de Comenius a favor da universalidade da escola: ela poderia diminuir o fosso que separa a cultura popular da cultura erudita e com o tempo, instruídos pela escola, uma e outra seriam uma coisa só, com evidente erradicação da primeira e entronização da segunda. E aí está a função da escola: distribuir a cultura pela transmissão de conhecimentos.

Não creio que o nível do proclamado esta função da escola tenha deixado de visitar nossas representações contemporâneas sobre a instituição escolar. Apenas a título de lembrança, incluam-se aqui as infindáveis discussões sobre a “recuperação da qualidade do ensino”, e, no interior de perspectivas auto-intituladas de progressistas, a manutenção dessa função distributiva, em que o acesso ao conhecimento aparece como exigência prévia a qualquer mudança, como se pode ler nestas passagem:

… a escola tanto pode-se organizar para negar às classes populares o acesso ao conhecimento como pode garanti-lo; se assume papel de agente de mudanças nas relações sociais, cabe-lhe instrumentalizar os alunos para superar sua condição de classe tal qual mantida pela estrutura social.

Portanto, uma escola que se proponha a atender os interesses das classes populares terá de assumir suas finalidades sociais referidas e um projeto de sociedade onde as relações sociais existentes sejam modificadas. Isso significa uma reorganização pedagógica que parta das condições concretas de vida das crianças e sua destinação social, tendo em vista um projeto de transformação da sociedade, e aí se insere a função de transmissão do saber escolar. Em outras palavras, ao lado de outras mediações, é a aquisição de conhecimentos e habilidades que, assumindo formas pedagógicas, garantirá maior participação das classes populares na definição de um projeto amplo de transformação social. (Libâneo, 1987, p. 96-96 – grifos meus)

Até aqui adiantamos alguns elementos que permitem entender, parece-me, esta função instrutiva da escola: a) graças à escrita, acumularam-se conhecimentos; b) estes conhecimentos, registrados e armazenados, constituem a cultura válida; c) por uma razão salvacionista (Comenius) ou por uma razão ‘revolucionária’, a aquisição destes conhecimentos é uma conditio sine qua non da transformação. Resta agora trazer à tona alguns elementos que permitam compreender, no interior desta função maior de “distribuição da cultura (erudita)”, a função instrumental do ensino da língua materna, ou mesmo do ensino de outras línguas.

Para tanto, retomo aqui um fragmento do editorial da Folha de S. Paulo, Barbárie Educacional, em que se comentam os resultados parciais de pesquisa de avaliação do ensino público, realizada pela Fundação Carlos Chagas:

O quadro não é menos alarmante no que tange ao domínio do português. Os exemplos recolhidos pela pesquisa evidenciam a incapacidade do sistema escolar em superar as deficiências resultantes do uso oral rudimentar e quase bárbaro da língua. A palavra ambulância é substituída, por exemplo, por “bulancia, bulasia, ou ambolhança”. O que se nota é que o estudante desconhece a pronúncia corretada palavra e procura encontrar uma grafia que corresponda à forma com que esta é falada em seu grupo social. Poder-se-ia, numa imagem que comporta algum exagero mas não é de todo destituída de sentido, dizer que se reagem (sic) como estrangeiros diante da língua portuguesa.

A simples descrição desses exemplos, com efeito, é suficiente para acentuar o potencial de marginalização social a que está sujeita a maioria dos estudantes da rede pública. A dificuldade em dominar o léxico e as estruturas da língua se reflete inexoravelmente em sua capacidade de compreensão, de raciocínio, de trabalho e em seu comportamento social. Numa palavra, limita a sua autonomia individual ao mesmo tempo em que estreita violentamente o seu acesso a todo tipo de oportunidade de desenvolvimento pessoal. (Folha de S. Paulo, 25/02/90)

Além de outras questões que mereceriam detalhada análise, retiro deste texto três tópicos que, aliados aos três elementos levantados anteriormente para a compreensão da função instrutiva da escola, podem ajudar a esclarecer a função instrumental do ensino de linguagem na escola: a) as deficiências resultantes de um uso oral rudimentar e quase bárbaro da língua; b) a forma como esta (a língua) é falada em seu grupo social; c) o reflexo da deficiência no domínio do léxico e das estruturas da língua na capacidade de compreensão, de raciocínio e comportamento social. Sobre estes tópicos, algumas considerações:

1.O conhecimento apenas da modalidade oral da língua não permite, evidentemente, acesso ao que se acumulou, com o trabalho social e histórico, como conhecimento hoje disponível graças à escrita. Assim, o primeiro acesso que a escola deve proporcionar é o acesso à escrita. Admita-se que o processo de alfabetização tenha terminado: qual a razão para continuar dando aulas de português? Acaba com o uso “rudimentar” e “quase bárbaro” da língua? É óbvio que predicar assim o uso (oral) da língua é também classificar seus falantes numa outra cultura: rudimentar e bárbara, situação que se mudará pela aquisição de conhecimentos e habilidades. Estamos ante a cisão cultura popular/cultura erudita, que se revela nos usos linguísticos. Desconhece-se, no texto em mira, que tais usos respondem cabalmente às necessidades dos falantes, uma vez que a criança, ao chegar à escola, já resolveu, em seu meio, questões linguísticas bem mais pertinentes do que aquelas apontadas como problemáticas, a saber

As regras que governam a produção apropriada dos atos de linguagem levam em conta as relações sociais entre o falante e o ouvinte. Todo ser humano tem que agir verbalmente de acordo com tais regras, isto é, tem que saber: a) quando pode falar e quando não pode, b) que tipo de conteúdos referenciais lhe são consentidos, c) que tipo de variedade linguística é oportuno que seja usada. (Gnerre, 1985, p. 4)

Se entendermos “rudimentar” como simples, há um equívoco, porque nada há de simples em tais regras; se entendermos “bárbaro” como destruidor, é preciso então admitir que se etá defendendo uma certa imutabilidade da linguagem, o que só é possível numa forma não mais falada, ou seja, numa língua morta. Evidentemente, não se trata disso, trata-se de preconceito contra variedades dialetais distinta da variedade socialmente valorizada.

2.Este grupo social, cuja forma de falar é “rudimentar” e “quase bárbaro”, produz e produziu conhecimentos. No entanto, os conhecimentos socialmente rentáveis são outros, escritos e expressos numa variedade desconhecida, à qual é preciso aceder como condição prévia de acesso ao conteúdo transmitido. Gnerre, ao se referir ao poder das palavras, especialmente de algumas palavras, diz:

Na variedade padrão são introduzidos conteúdos ideológicos, relativamente simples de manipular, já que as formas às quais estão associadas ficam imobilizadas favorecendo, assim, quase que uma comunicação entre grupos de iniciados que sabem qual é o referente conceitual de determinadas palavras, e assegurando que as grandes massas, apesar de familiarizadas com as formas das palavras, fiquem, na realidade, privadas do conteúdo associado. (Gnerre, 1986, p. 15)

A ideologia que sustenta a visão instrumentalista do ensino da língua acaba por separar forma de conteúdo, como se houvesse dois momentos: um primeiro em que se aprende a linguagem no sentido formal e um segundo em que se aprende o conteúdo transmitido por essa linguagem. Isto lembra a experiência de um jovem monge, narrada nas lembranças da escola de Walafried Strabo, relativas ao segundo decênio do século IX:

A bondosa ajuda do mestre e o orgulho, juntos, levaram-me a enfrentar com zelo as minhas tarefas, tanto que após algumas semanas conseguia ler bastante corretamente não apenas aquilo que escreviam para mim na tabuinha encerada, mas também o livro de latim que me deram. Depois recebi um livrinho alemão, que me custou muito sacrifício para ler mas, em troca, deu-me uma grande alegria. De fato, quando lia alguma coisa, conseguia entendê-la, o que não acontecia com o latim; tanto que no início ficava maravilhado porque era possível ler e, ao mesmo tempo, entender o que se tinha lido. (apud Manacorda, op. Cit. P. 135 – grifos meus)

O risco que se corre numa visão instrumentalista do ensino de língua é o de abandono do significado das expressões (e as “cartilhas” estão cheias de “textos” sem significado), ou a aprendizagem a forma das expressões com conteúdos totalmente alheios ao grupo social que, aprendendo a forma, estará preparando-se para, ultrapassado o segundo momento, definir participativamente “um projeto amplo de transformação social”.

3.Fora da forma preconizada ou canonizada de compreensão, raciocínio, trabalho e comportamento social, nada há. Só barbárie. E antes que os bárbaros invadam o império, não mais romano, é preciso que a escola os instrumentalize, de forma não muito educada, a serem educados na invasão, isto é, na sua incorporação ao mercado imperial, compreendendo-o, raciocinando como ele, trabalhando e comportando-se adequadamente dentro dele. Salvos ou transformadores, todos formados pelo mesmo caminho inexorável da aquisição de uma nova linguagem e de seus conteúdos, afastaremos juntos o perigo bárbaro.

No entanto, não se quer negar nem a existência de diferentes variedades linguísticas, nem o direito ao conhecimento historicamente acumulado. E este, como se sabe, vem expresso numa linguagem:

Todo conhecimento científico se desdobra num universo de linguagem: aceitando provisoriamente a língua usual ao criando uma para seu uso, a Ciência requer necessariamente, como condição transcendental, um sistema linguístico. (Granger, 1974, p. 133)

E quando o conhecimento é expresso na linguagem usual, esta não é aquela que dominam os estudantes da escola pública; quando expresso na linguagem formalizada e específica da área de conhecimento, a linguagem usual serve, bem ou mal, como forma de tradução deste conhecimento e desta linguagem. Abandonada a visão instrumentalista do ensino/aprendizagem da língua, há urgência de outra resposta, antes que a noite chegue e nos tornemos irreparável memória.

Diferentes instâncias de uso e aprendizagem

Do ponto de vista sócio-interacionista da linguagem, a variedade linguística que a criança domina, em sua modalidade oral, foi aprendida nos processos interlocutivos de que participou. E para participar de tais processos, a criança não aprendeu antes a linguagem para depois interagir: constituiu-se como o sujeito que é, ao mesmo tempo que construiu para si a linguagem que não é só sua, mas do seu grupo social. Foram interações em sua família, em seu grupo de amigos, em seu bairro e mesmo interações com os meios de comunicação de massa, como rádio e televisão. Nestes processos interlocutivos é que a aprendizagem se deu, e antes deles não havia uma linguagem pronta a que tivesse que, não produtivamente, aceder. Ao contrário, nas interações de que fez parte, seu trabalho foi também constitutivo desta linguagem: negociou sentidos, encorpou a seus conhecimentos prévios novos sentidos, constituiu-se como interlocutor, escolhendo estratégias de interação. E compreendeu as falas dos outros. Ora

Entender não é reconhecer um sentido invariável mas ‘construir’ o sentido de uma forma no contexto no qual ela aparece. (Gnerre, 1985, p.14)

Como já assinalamos, a própria compreensão é um processo ativo, produtivo, em que significados anteriores, resultantes de processos interlocutivos prévios, se modificam por um processo contínuo em que, quanto maiores as diversidades de interações, maiores as construções de significados e em maior número serão as categorias com que a criança vai construindo suas interpretações da realidade.

O que a escola vai possibilitar à criança? Pela escrita, cuja aprendizagem exige mediadores, expandem-se nas escolas as oportunidades de processos interlocutivos. Fundamentalmente, parece-me que a principal diferença consiste nas instâncias destes processos. Se no período anterior à escola a criança foi capaz de extrair, nas situações mais variadas de conversações de que participou e continuará participando, a forma e funcionamento da linguagem em uso, na escola abrem-se novas possibilidades de interações, mas elas mudam em sua natureza. Trata-se de instâncias públicas de uso da linguagem. Note-se, não é a linguagem que antes era privada e agora se torna pública. São as instâncias de uso da linguagem que são diferentes. E estas instâncias implicam diferentes estratégias e implicam também a presença de outras variedades linguísticas, uma vez que as interações não se darão mais somente no interior do mesmo grupo social, mas também com sujeitos de outros grupos sociais (autores de textos, por exemplo). E outros grupos sociais constituíram também historicamente outras categorias de compreensão da realidade. A aprendizagem destas se dará, não sem contradições, concomitantemente à aprendizagem da linguagem utilizada em tais instâncias.

Elias Canetti, em sua narrativa sobre esta aprendizagem de uma instância diferente de uso da linguagem, aquele da sala de aula, registra, de sua história:

… havia necessidade de incrementar minha vivacidade natural para fazer-me valer ante minha mãe. Na situação diferente da sala de aula, eu me comportava como em casa. Eu me portava perante o professor como se ele fosse minha mãe. A única diferença era que eu tinha de levantar o dedo antes de responder. Mas então a resposta vinha logo e os outros perdiam a ocasião. Nunca me ocorreu que esta conduta pudesse enervá-los ou até mesmo ofendê-los. A atitude dos professores, diante dessa agilidade, era variada. Uns sentiam que as aulas lhes eram facilitadas quando alguns de seus alunos reagiam a todo momento. Isso favorecia seu próprio trabalho […]. Outros sentiam que havia injustiça e temiam que alguns alunos de natureza mais lenta, tendo sempre diante de si aqueles que reagiam com rapidez, perdessem a esperança de sucesso […]. Mas havia também os que se alegravam porque o saber merecia a devida honra… (Canetti, 1987, p. 237 – grifos meus)

Em resumo, defende-se o ponto de vista de que não se contrapõem dois mundos absolutamente diferentes. Embora possam ser diferentes na forma linguística que usam (variedade culta x variedade não-culta) e nos conteúdos que transmitem (diferentes categorias com que compreendem a realidade e a ela se referem), e profundamente diferentes em seus interesses de classe, o modo de constituição linguística destes dois mundos é o mesmo (e por isso mesmo revelam suas diferentes compreensões de mundo); ambos se constituíram através de processos interlocutivos e em suas histórias.

Estes fatos implicam que a escola poderia, se quisesse ser bem sucedida numa direção diferente daquela em que ela hoje já é bem sucedida, proporcionar a maior diversidade possível de interações: é delas que a criança extrairá diferentes regras de uso da linguagem, porque diferentes são as instâncias. Neste processo ela não passa (acede) de um mundo a outro, sem correlacionar o novo que aprende ao que aprendeu antes. O significativo não é o que é necessário para “aceder” a outros conhecimentos, mas o que encontra ancoragem nos conhecimentos anteriores, construídos em processos interlocutivos que antecedem à entrada para a própria escola e que, durante o período escolar, continuam a existir fora da escola.

Este privilégio da interlocução desloca a visão da linguagem como um repertório pronto e acabado de palavras conhecidas ou a conhecer e de um conjunto de regras a automatizar (uma linguagem a que o aluno teria acesso). No mesmo sentido, não se trata de trazer para o interior da educação formal (a sala de aula) o informal (como se este lhe fosse externo), tomando a interação em sala de aula como se fosse um “recurso didático” de apreensões de visões de mundo, de conhecimentos ingênuos, etc. que ao longo do processo de escolaridade iriam sendo substituídos por saberes organizados e sistemáticos.

Uso da linguagem em instâncias privadas e públicas

Assumindo-se a distinção entre instâncias privadas de uso da linguagem e instâncias públicas de uso da linguagem, mas aceitando-se a similaridade de processos de constituição, deslocam-se distinções estanques entre variedades culta/não culta; conhecimento sistemático/conhecimento informal ou ingênuo; cultura erudita/cultura popular. Beneficiando-se dos acontecimentos discursivos, precários, singulares e densos de suas próprias condições de produção, que se fazem no tempo e constroem história, privilegia-se a circulação de influências entre estas dicotomias.

Obviamente, as instâncias correspondem a diferentes espaços sociais dentro dos quais se dá o trabalho linguístico. Correspondem, pois, a diferentes contextos sociais das interações, e o trabalho linguístico que neles ocorre caracteriza-se diferenciadamente.

Tomando-se como exemplo interações de sala de aula, não se pode ignorar a presença dos outros alunos, que interferem no processo interlocutivos, como aponta Legrand-Gelber:

Existem permanentemente os efeitos da co-interpretação e da representação do saber dos outros que fazem da fala do aluno um discurso altamente polifônico. Pode-se também observar que o discurso do professor se dirige ao conjunto da classe, enquanto que a verificação de sua compreensão não se faz senão sobre um ou alguns alunos, funcionamento que tem efeitos complexos e difíceis de estudar do ponto de vista das crenças. Um aluno não sabe até onde os outros compreenderam, se seu nível de apropriação está de acordo ou não em relação ao dos demais. Para o professor, a escolha do aluno interrogado não é indiferente: se se trata de aluno em dificuldade, isto lhe permite reformulações; se se trata de aluno sem problema, isto lhe permite seguir seu curso, sendo dado que há poucos riscos de que o aluno que não esteja seguro de ter compreendido demande re-explicação se ser convidado, explicitamente, a fazê-lo. (Legrand-Gelber, 1988, p. 87 – tradução minha)

Consideremos, ainda que sumariamente, as possíveis caracterizações do trabalho linguístico nas diferentes instâncias, e seus pontos de intersecção. Para tnaot, usemos uma distinção tadicional entre produção e compreensão (e neta, como já vimos, há também trabalho e não mera decodificação):

|

Instâncias

|

| Públicas |

Privadas |

| a) atende a objetivos mediatos |

a) atende a objetivos imediatos |

| (satisfação de necessidades de compreensão de mundo) |

(satisfação de necessidades vivenciais básicas) |

| b) interações à distância no tempo e no espaço, implicando também |

b) interações face-a-face, o que implica a presença de |

| interlocutores desconhecidos |

interlocutores conhecidos |

| c) referência a um sistema de valores |

c) referência a um sistema de |

| ou sistemas de referência nem |

valores ou sistemas de |

| sempre compartilhados com categorias |

referência compartilhados, |

| abstratas ou mais sistemáticas |

vinculados à experiência cotidiana |

| d) privilégio da modalidade escrita |

d) privilégio da modalidade oral |

Parece-me que o ponto de articulação mais explícito entre estas duas instâncias se dá no processo de compreensão. Citamos Bakhtin (1981, p. 131-132):

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real a nossa compreensão. […] A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está para outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma contra-palavra. […] a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. […] Ela é o efeito da iteração do locutor e do receptor produzido através do material de um determinado complexo sonoro.

O processo de compreensão dos discursos produzidos, quer em instâncias públicas, quer em instâncias privadas, é sempre particular, singular e orientado por duas fontes fundamentais: a fala do locutor, isto é, seus enunciados e as categorias prévias e historicamente incorporadas pelo interlocutor (as suas palavras) com as quais ele constrói a compreensão.

É evidente que na compreensão e interpretação, o interlocutor opera com categorias tanto provenientes de (constituídas em) suas interlocuções anteriores ocorridas em instâncias privadas, quanto com categorias constituídas em suas interlocuções interiores ocorridas em instâncias públicas. E considera, no momento vivido hic et nunc, de qual das instâncias provêm os enunciados que está compreendendo.

Na alternativa aqui apontada, é na escola, principalmente, que se iniciam as interlocuções em instâncias públicas, especialmente no que tange às possibilidades de a criança assumir a posição de locutor nesta instância.

Defendo, pois, o ponto de vista de que caba à escola, na a função de transmissão de conhecimentos, mas a função de permitir a circulação entre duas instâncias diversas de produção de saberes (e esta circulação não se faz sem influências mútuas). Tomo dois exemplos de interações para melhor especificar suas diferenças e melhor precisar o ponto de vista defendido.

Exemplo 1: a recepção de um programa de televisão

Do ponto de vista da produção, um programa televisivo é produzido numa instância pública: satisfaz, por exemplo, necessidades de lazer, seus espectadores são um público representado na produção, mas não concreta e corporalmente definidos; o sistema de referências ou o sistema de valores a que o programa está associado nem sempre corresponde ao sistema de valores de seus espectadores; a modalidade de linguagem, aqui, privilegia a imagem. Do ponto de vista da recepção, o espectador interpreta o programa com categorias resultantes de sua história. É sempre um trabalho individual de compreensão, que não segue sempre o mesmo caminho entre diferentes espectadores. Na produção, estas diferenças estão presentes sob a forma de “imagens”: imagem do interlocutor (público), imagem da melhor forma de atingi-lo etc. O que importa é precisamente este movimento que se dá na compreensão, entre dois mundos diferentes mas que se entrecruzam. O novo de um filme, por exemplo, não é nunca absolutamente novo sob pena de perder a possibilidade de ter espectadores que o compreendam (obras hermeticamente fechadas têm sempre um público limitado, e limitado precisamente porque somente aqueles que, em sua história, incorporaram categorias que servem de chaves para produzir uma compreensão).

Exemplo 2: a produção de uma carta pessoal

Do ponto de vista da recepção, o destinatário de uma carta a lê considerando que, na produção, seu autor o tinha presente (enquanto imagem que se constituiu na história das interlocuções entre ambos). Mas do ponto de vista da produção há uma diferença essencial, não só pelo uso da modalidade escrita e pela interação à distância, mas principalmente pelo fato de que o locutor tem presente que seu texto escrito (ainda que em carta pessoal) poderá ser lido por um terceiro (e esta possibilidade está sempre no horizonte, o que aparece em cartas em que o signatário levanta um tema mas diz que sobre ele não escreverá, adiando seu tratamento para quando se encontrar pessoalmente com o destinatário). É neste sentido que a carta se constitui como documento, possível de recuperação histórica. Não são raras na literatura obras que reúnem a correspondência de certos autores, hoje acessível a terceiros.

Conclusão

Qual, então, a aprendizagem fundamental na escola?

A mais importante é a compreensão destas diferentes instâncias e, junto a elas, a compreensão da produção histórica de diferentes sistemas de referências. E neste sentido a aprendizagem da escrita se dá concomitantemente à aprendizagem dos conteúdos referenciais associados à escrita. A concepção sócio-interacionista da linguagem pretende recuperar este movimento entre uma instância e a outra e sua articulação necessária e inexorável na compreensão, dando aos processos interlocutivos de sala de aula lugar preponderante no processo de ensino/aprendizagem da linguagem. A aposta não é nova, nem eu o primeiro ou último dos utopistas.

Nota

* O INEP dedicou a edição n. 52 (out/dez 1991) de sua revista EM ABERTO aos temas da Leitura e Produção de Textos na Escola. A partir de meados dos anos 1980, estes temas se tornaram recorrentes na literatura sobre educação e ensino. Encomendaram-me o artigo da seção “Enfoque”, que abre as edições da revista. No número foram publicados mais cinco artigos e duas resenhas. Neste volume foi publicada uma resenha de meu livro Portos de Passagem, assinada por Rosa Maria Bueno Fischer. Aliás, a única de resenha deste livro que vi publicada (e a única resenha de todos os livros que escrevi ou organizei, já que nenhum outro de meus livros mereceu tamanha atenção, incluindo aquele que organizei com textos de Volochínov). Quando convidado a escrever sobre a questão da linguagem, resolvi publicar na forma de artigo, uma versão revisada de um dos capítulos de minha tese de doutorado que fora excluído do mesmo livro: precisamente aquele em que tomava posição em relação à questão crucial das variedades linguísticas, um tema que somente mais tarde se tornou de interesse mais amplo. Este texto faz parte da coletânea de textos “Linguagem e Ensino: exercícios de militância e divulgação” (Campinas, ALB/Mercado de Letras, 1996)

Referências bibliográficas

Bakhtin, M. (Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. 2ª. ed. Tad. Michel Lahud e Yara F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 1981.

Canetti, E. A língua absolvida: história de uma juventude. Trad. Kurt Jahn. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.

Comenius, J. A. Didactica Magna. 2ª. ed., introdução, tradução e notas de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa: Fundação Calouste Gubenkian, 1976.

Geraldi, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

Granger, G. G. Filosofia do estilo. Trad. Scariet A. Marton. São Paulo : Perpectiva, 1974.

Legrand-Gleber, R. De l’homogénéité du dialogue pédagogique a l’hétérogénéité des interactions didactiques. Chiers de Linguistique Sociale. n. 12, p. 86-88, Paris, 1988.

Lovisolo, H. Política cultural e escola. O momento atual: junção de enfoques contrapostos? Simpósio sobre polícitra cultural e escola, V CBE, 1988, Brasília 1988.

Manacorda, M. A. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. Trad. Gaetano Lo Monaco. São Paulo: Contez e Autores Associados, 1989.

por Mara Emília Gomes Gonçalves | Maio 17, 2018 | Blog

A questão da invisibilidade dada a um povo requer incontáveis reflexões minhas, é preciso combater e, para tal, entender. Tenho insistido nisso: a invisibilidade programada, nesse caso, ao povo preto, tem ponto de contato americano, como bem mostrou o clipe, com a postura da sociedade brasileira, e pasmem aqui ainda é pior. É tão verdade que existe uma vasta produção artística que apresenta as diversas e perversas nuances do racismo, preconceito, eugenia, marginalização ou, como querem alguns, da democracia racial brasileira. O que não impede que tenhamos variados e reconhecidos artistas negros e negras – outro ponto de contato com o clipe de Gambino.

Poderia ficar aqui citando referências musicais com suas leituras e representações do mundo negro: Elza Soares, Gilberto Gil, Cartola,Tim Maia, Jorge Bem Jor, Martinho da Vila, Seu Jorge, Luiz Melodia, Paulinho da Viola, Jair Rodrigues, Sandra de Sá, Alcione, Péricles, Thiaguinho, Falcão, Ilê, Cidade Negra, Negra Lee, Djavan, Lecy, Ivone Lara, Tereza Cristina, Criolo, Iza, e os não queridos Racionais, Afro-X, Mv Bill, Facção Central, Rappin Hood, Sabotage, Emicida, Rael da Rima, Carol Conka, Liniker e segue o baile. Essa pequena lista é injusta, antes de terminar o texto devo me lembrar de muitos outros nomes, com certeza ainda faltarão vozes, e a questão é que mesmo com tamanha lista ainda faltam narrativas negras, dores e vidas sem registros.

This is America é sobre apagamento cultural, e mais do que isso é sobre extermínio, afinal a mão preta que aperta o gatilho, muitas vezes tem a arma engatilhada sobre sua cabeça, e ainda é a mesma mão que precisa arrastar pelo chão seus próprios corpos caído nas ruas, enquanto as armas são cuidadosamente guardadas e tratadas como objetos de devoção. Não tem engano, é uma política planejada, executam a limpeza do ambiente, clareiam as ideias, iluminam a escuridão da ignorância. Preciso tomar cuidado com minhas palavras. Porque tanto ódio, não é mesmo? Posso denegrir a imagem de alguém, fazendo parecer que as armas compradas nos mercado negro matam como as demais – imagine!

A cena mais impactante do vídeo em questão talvez seja a que remete a chacina de Charleston em uma igreja da comunidade negra, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, nesse episódio trágico em que um homem branco extremista resolveu matar 9 pessoas durante o culto, temos crimes de ódio como os que vemos todos os dias vamos imaginar um clipe igualmente impactante produzido no Brasil: Candelária ou Carandiru, mas tem os casos diários de extermínio de um povo que aqui é o culpado desde seu embarque nas navegações escravagistas da África até o momento presente.

Vou concordar aqui com o que disse o geógrafo Aiala Colares sobre a realidade local e atual, ele faz um apontamento fundamental para nossa compreensão da dimensão social das ações de eugenia vigentes “Existe toda uma relação preconceituosa, de estigmatizar o morador da periferia, o preto, pobre que no final são o principal alvo dos grupos de extermínio. É uma higienização social e isso é terrível. A característica deles enquanto moradores da periferia faz com que se tornem culpados por um crime que não cometeram. A morte nesse caso passa a ter um fator político de poder. Quanto mais você mata, mais poder você demonstra ter”, explica se referindo as cerca de 80 mortes em Belém desde que um policial militar fora morto. (disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/15/politica/1526337257_927035.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob)