Políticas de inclusão em estruturas de exclusão

Para Ana Lúcia Vieira de Menezes, presidente do SINTESE, por suas 32 horas de greve de fome em agosto.

Desaparecida há tanto tempo a “roda de leitura”, aqueles ainda leitores reúnem-se em simpósios, seminários, congressos, encontros, cursos para, na roda contemporânea, pôr sob cuidadoso exame uma prática social cujas origens são vasculhadas, cujo vicejar é festejado, cujo definhamento é diagnosticado, cujo desaparecimento [suposto] é pranteado. Carpideiras, às vezes, praguejamos contra as causas que se abatem sobre a prática moribunda. Entusiasmados, outras vezes, ao menor sinal de recuperação esforçamo-nos para ancorar o rejuvenescimento apenas antevisto.

Afinal, que prática é essa – a da leitura – capaz de ocupar tantos e por tanto tempo? Que apostas sustentam o espinhoso trabalho de formar homens leitores? Que sentidos atribuir a políticas de expansão da leitura e de inclusão dos excluídos neste mundo da escrita e das letras?

Atônito ante o tema, entorpecido pelo muito que se pode querer dizer e o pouco que se diz, bem-vinda seria uma paralalia temporária: uma desculpa ante pares, uma culpa a mais (entre tantas outras) a carregar a cada olhar que encontre um mundo um pouco além daquele em que se vive.

Que tempo é esse em que

uma conversa sobre árvores chega a ser uma falta

pois implica em silenciar sobre tantos crimes? (Bertold Brecht)

E no entanto é preciso continuar. Homens, nascidos na história e constrangidos pela história, vamos construindo nossas respostas. Nossos roteiros de viagens dirão de nós o que fomos: de qualquer forma estamos sempre definindo toras – os focos de nossas compreensões.

Eleição de um ponto de partida

Compreendendo a leitura como interlocução entre sujeitos, e como tal, espaço de construção e circulação de sentidos, impossível descontextualizá-la do processo de constituição da subjetividade, alargado pelas possibilidades múltiplas de interação que o domínio da escrita possibilitou e possibilita. E o tema da “constitutividade” remete, de alguma forma, a questões que demandam explicitação, já que supõe uma teoria do sujeito e esta, por seu turno, implica a definição de um lugar movediço a inspirar práticas pedagógica e, por isso mesmo, políticas.

Quando se admite que um sujeito se constitui, o que se admite junto com isso? Que energeia põe em movimento este processo? É possível determinar pontos alfa e ômega desta constituição? Com que “instrumentos” ou “mediações” trabalha este processo? Obviamente, este conjunto de questões, a que outras podem ser somadas, põe em foco a totalidade do fenômeno humano e sua compreensão. Habituados à higiene da racionalidade, ao inescapável método de pensar as partes para nos aproximarmos de respostas provisórias, temos caminhado e nos fixado nas partes, nas passagens, mantendo sempre no horizonte esta suposição de que o todo será um dia compreendido, sabendo de antemão que o conhecimento jamais recobrirá a totalidade do real, porque construído em e por recortes.

Acompanhando Bakhtin e Vigotski, a porta de acesso por que se espera compreender o processo de constituição da subjetividade é a linguagem. Na síntese de Kramer (1994:107), “a linguagem, porque regula a atividade psíquica, constituindo a consciência, porque é expressão de signos que encarnam o sentido como elemento da cultura. Sentido que exprime a experiência vivida nas relações sociais”, entendidas estas como espaço de imposições, confrontos, desejos, paixões, retornos, imaginação e construções.

Se a experiência de mim vivida pelo outro me é inacessível, esta inacessibilidade, a mostrar sempre a incompletude fundante do homem, mobiliza o desejo de completude. Aproximo-me do outro, também incompletude por definição, com esperança de encontrar a fonte restauradora da totalidade perdida. E na tensão do encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se constituem. E, nesta atividade, constrói-se a linguagem enquanto mediação sígnica necessária. Por isso a linguagem é trabalho e produto do trabalho. Enquanto tal, carrega em cada expressão a história de sua construção e de seus usos. Nascidos nos universos de discursos que nos precederam, internalizamos dos discursos de que participamos expressões/compreensões pré-construídas, num processo contínuo de tornar intraindividual o que é interindividual. Mas a cada nova expressão/compreensão pré-construída fazemos corresponder nossas contrapalavras, articulando e rearticulando dialogicamente o que agora se apreende com as mediações próprias do que antes já fora apreendido. Como ensina Bakhtin (1976:385):

As influências extratextuais têm uma importância muito especial nas primeiras etapas do desenvolvimento do homem. Estas influências estão revestidas de palavras (ou outros signos), e estas palavras pertencem a outras pessoas; antes de mais nada, trata-se das palavras da mãe. Depois, estas “palavras alheias” se reelaboram dialogicamente em “palavras próprias alheias” com a ajuda de outras palavras alheias (escutadas anteriormente) e logo se tornam palavras próprias (com a perda das aspas, falando metaforicamente) que já possuem um caráter criativo.

Por isso mesmo, está na incompletude a energeia geradora da busca de completude eternamente inconclusa. E como incompletude e inconclusão andam juntas, as mediações sígnicas construídas no trabalho contínuo de constituição não podem ser compreendidas como um sistema fechado e acabado de signos para sempre disponíveis, prontos e reconhecíveis. A linguagem, enquanto atividade, implica que as línguas (no sentido sociolinguístico do termo) não estão de antemão prontas, dadas como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-las segundo suas necessidades. Sua interderminação não resulta apenas de sua dependência dos diferentes contextos de produção ou recepção. Enquanto “instrumentos” próprios construídos neste processo contínuo de interlocução, carregam consigo as precariedades do singular, do irrepetível, do insolúvel, mostrando sua vocação estrutural para a mudança. Se é neste movimento que se constitui a consciência, também esta não pode ser considerada senão em sua constante mutação.

No entanto, no movimento pendular de reflexão sobre o sujeito, os pontos extremos a que remete nossa cultura situam-no ora em uma dos lados do pêndulo, tomando-o como um deus ex-nihilo, fonte dos sentidos, território previamente dado, racional por natureza, onde se processa toda a compreensão. Na outra extremidade, o sujeito é considerado mero ergon, produto do meio ambiente, da herança cultural de seu passado. Produto da história, para sempre fixado nos lugares que lhe são reservados por seus pertencimentos doutrinários, pela interpelação ideológica, pelas formações discursivas dentro das quais transita. Decreta-se, em nome da história, o fim da história. Exemplifiquemos os extremos.

Do ponto de vista da metafísica religiosa, destinando-se o homem a seu reencontro paradisíaco com seu Criador, de quem é feito à imagem e semelhança, para os desvios da rota, para os pecados da vida vivida por todos nós, tempo de provação, a consciência que, em sua infinita bondade, nos foi concedida pelo Criador, aponta-nos o bem e o mal, ensina-nos do nada o arrependimento pela prática deste e a alegria pela prática daquele. Deus e o Diabo, ambos energia. Impossível um sem o outro, como mostra o “evangelista” contemporâneo José Saramago…

Do ponto de vista de um materialismo estreito, o sujeito na vida que vive apenas ocupa lugares previamente definidos pela estrutura da sociedade, cujas formações discursivas e ideológicas já estatuíram, desde sempre, o que se pode dizer, o que se pode pensar. Recortaram o dizível e o indizível. Toda e qualquer pretensão de dizer a sua palavra, de pensar a motu proprio não passa de uma ilusão necessária e ideológica para que o Criador, agora o Sistema, a Estrutura, se reproduza em sua igualdade de movimentos. Assujeitado nestes lugares, o sujeito conduz-se segundo um papel previamente dado. Representamos na vida. Infelizmente, uma representação definitiva e sem ensaios. E aqui a lembrança de leitor remete a Milan Kundera de a “Insustentável leveza do ser”.

Entre a metafísica idealista e o materialismo mecanicista, pontos extremos, movimenta-se o pêndulo. Em nenhum dos extremos a noção de constitutividade situa a essência do que define o sujeito. Elege o fluxo do movimento como seu território, um território sem espaço. Lugar de passagem e na passagem a interação do homem com os outros homens no desafio de construir compreensões do mundo vivido. Das histórias contidas e não contadas. Dos interesses contraditórios, das incoerências. De um presente que, em se fazendo, nos escapa porque sua materialidade “inefável” contém no aqui e agora as memórias do passado e os horizontes de possibilidades, uma memória do futuro. Associar a noção de constitutividade à noção de interação é aceitar o fluxo do movimento, cuja energia não está nos extremos, mas no trabalho que se faz cotidianamente, movido pelas utopias, pelos sonhos, limitado pelos instrumentos disponíveis, construídos pela herança cultural e reconstruídos, modificados, abandonados ou recriados pelo presente.

Professar uma tal teoria do sujeito é aceitar que somos sempre inconclusos, de uma incompletude fundante e não casual. Que no processo de nos compreendermos a nós próprios apelamos para um conjunto aberto de noções, de conceitos, de saberes, diferentemente articulados no processo de viver. Somos insolúveis (o que está longe de volúveis) no sentido de que não há um ponto rígido, duro, fornecedor de todas as explicações.

Que papel reservar à leitura neste processo de constituição da subjetividade? Incluída a leitura entre as formas de interação, por isso mesmo lugar de compartilhar e fazer circular sentidos – leituras do mundo e leituras da palavra (Paulo Freire, 1982), processos concomitantes na constituição dos sujeitos, a primeira não ocorrendo sem a segunda – com a leitura alargam-se nossos horizontes de possibilidades de construirmos, neste diálogo constantemente tenso com a palavra alheia, nossas próprias palavras de compreensão.

A cidade das letras, a cidade das exclusões

A conquista humana do domínio da técnica da escrita alarga incomensuravelmente, no tempo e no espaço, os horizontes de nossas possibilidades interativas, e por isso mesmo da constituição de nossas consciências. Uma tal “tecnologia”, a duras penas construída, não poderia deixar de ser objeto de desejo e instrumento de dominação. É necessário fixar uma ordem à desordem resultante do alargamento do possível. A leitura pressupõe uma escritura. E a escritura erigiu-se historicamente como o espaço da ordem e do limite dos sentidos. Tal uso da técnica da escrita pretendeu estancar a fluidez da palavra; entorpecer-lhe os poderes; impedir toda futura desordem pela fixação dos significantes e seus significados; definir, orientar e projetar as realizações humanas, enfim reger a mutante vida dos homens e seus signos.

Ao labirinto das produções fluidas da oralidade sobrepõe-se, com a escrita, o esforço de decifração da ordem, da construção do imutável. E antes mesmo que a escrita se torne tecnicamente acessível àqueles que habitam as periferias das cidades e do poder, a escritura construiria uma cidade letrada, “o anel protetor do poder e o executor de suas ordens: uma plêiade de religiosos, administradores, educadores, profissionais, escritores e múltiplos servidores intelectuais” (Rama, 1985:43).

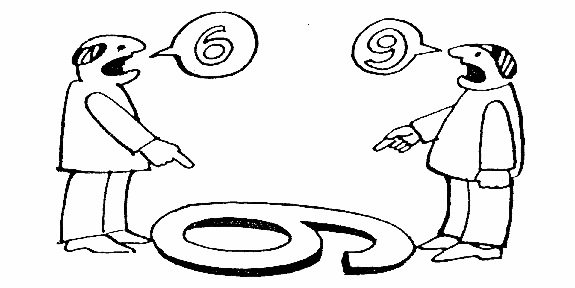

Como realizar semelhante proeza, se a escrita trabalha com a linguagem, objeto essencialmente mutável, sujeito às precariedades singulares dos acontecimentos interativos? Como fixar e tornar inalterável o que, na imagem de Wittgenstein (1975:19) pode ser considerado “como uma velha cidade: uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, e casas construídas em diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma quantidade de novos subúrbios com ruas retas e regulares e com casas uniformes”?

Somente o exercício do poder, reservando a uma minoria estrita o acesso ao mundo da escrita, permitiu a façanha da seleção, da distribuição e do controle do discurso escrito, produzindo um mundo separado, amuralhado, impenetrável para o não convidado. E de dentro destes muros, uma função outra agrega-se à escrita, como se lhe fosse própria e não atribuída pelo poder que emana de seus privilegiados construtores e constritores: submeter a oralidade à sua ordem, função jurídica por excelência, capaz de dizer o certo e o errado, ditar a gramática da expressão, regrar os processos de negociações de sentidos e orientar, através de suas mensagens uníssonas e uniformes, os bons caminhos a serem trilhados.

A sociedade só pode ser assim construída, sob o império de uma separação radical, a partir de uma estrutura de exclusão. Sob qualquer das formas com que se organizaram politicamente o Estado e o Poder, soube a cidade letrada estar próxima, adequar-se às circunstâncias. No que concerne à América Latina, segundo Rama (1985:65-66),

…a cidade letrada quer ser fixa e atemporal como os signos, em oposição constante à cidade real que só existe na história e se adequa às transformações da sociedade. Os conflitos são, portanto, previsíveis. O problema principal, então, será o da capacidade de adaptação da cidade letrada. Nós nos perguntamos sobre as possíveis transformações que nela se introduzem, sobre sua função em um período de mudança social, sobre sua sobrevivência no momento das mutações revolucionárias, sobre sua capacidade para se reconstruir e reinstalar suas bases, quando estas tenham sido transformadas.

Observando sempre sob o ângulo da produção da escritura, Rama aponta, ao longo desta história de convívio com o poder, uma cidade letrada que foi ordenada, foi escriturária, foi modernizada. Politizou-se e pôde ser revolucionária. A cada momento, diferentes feitos históricos, mas sempre uma constante: a capacidade paradoxal de, ao mesmo tempo, expandir-se para as periferias supostamente acolhendo novos convivas e manter a distância das distinções: escrita x oralidade; erudito x popular; culto x não culto; alfabetizado x analfabeto; letrado x alfabetizado. Pelo prisma do letrado, ao outro sempre se atribui uma falta.

Uma tecnologia que penetrou tão profundamente a vida humana não deixaria de abrir tortuosos caminhos percorridos pelos estruturalmente excluídos. As estruturas não são sem frinchas, e o Poder não se exerce monoliticamente. No interior da microfísica, no piscar de olhos da eterna vigilância da ordem, a “desordem” pôde instalar-se. Numa sociedade com letramento, não há sujeitos absolutamente leigos: também aqueles que não leem e não escrevem são atingidos pela escritura (Ilich, 1991).

Estudos mais recentes, sob o ângulo da recepção da escritura, vêm mostrando que os produtos das diferentes cidades letradas circularam e aproximaram os mundos que a letra separou. Alguns destes estudos confirmam a força com que se limitaram a produção e a circulação de sentidos, de que é exemplo o final trágico de Menocchio sob a Inquisição (Ginzburg, 1976). Outros mostram o caminho inverso – a letra se deixando fecundar pela produção oral e popular. Rabelais é o exemplo (Bakhtin, 1977). A história desta prática social e cultural, que é a leitura, vem esquadrinhando fatos singulares e mostrando a circulação entre mundos, possivelmente antagônicos em seus interesses, mas não sem interpenetrações. A escrita populariza-se mais por necessidade da distinção do que pelo objetivo da humanização. Em se popularizando, torna-se heterogênea e outros artefatos verbais somam-se às clássicas bibliotecas. Manifestos, panfletos, poemas, páginas soltas, graffitis, orações, agendas, almanaques, cópias, paródias, paráfrases: o universo de discursos escritos expande-se, vulgariza-se, circula e faz circular sentidos.

Políticas de inclusão: apostas e riscos

Independentemente da existência atual de outros meios de circulação de discursos, muitos deles de uma oralidade secundário porque alicerçada na escrita prévia ou no script – fita cassete, vídeo, televisão, telefone, rádio, etc – a escrita, e por consequência a escritura, alterando-se, permanece. Como apontou Rama (1985:63):

Toda tentativa de rebater, desafiar ou vencer a imposição da escritura passa obrigatoriamente por ela. Poder-se-ia dizer que a escritura termina absorvendo toda a liberdade humana, porque só no seu campo se desenrola a batalha de novos setores que disputam posições de poder.

Apoderar-se da letra, e da escolaridade que ela demandou e demanda, resulta em uma sábia luta porque os excluídos cedo perceberam sua significação e relevância sociais. No entanto, elas nos foram e são “oferecidas” como “alavanca de ascensão social, de respeitabilidade pública e de incorporação aos centros de poder” (Rama, 1985:79). Por isso mesmo, ao incluir, a escola exclui: respondendo às elites, alfabetiza sem tornar possível uma política de leiturização (Foucambert, 1994). Na escola que temos e no estágio atual da estrutura da sociedade, ainda é possível apostar em políticas de inclusão? Que espaço reservar à prática pedagógica numa concepção constitutiva de sujeito? Do interior desta concepção, que espaço reservar às práticas sociais de leitura?

Habituada a mediar os processos de desenvolvimento proximal dos estudantes (movimento de um ponto do “sabido” para um ponto de um saber já dado), a prática pedagógica, para fugir à inconclusibilidade, à insolubilidade, ao não-fechamento, acaba atuando nos processos de reconhecimento e por isso mesmo insatisfatoriamente na construção de compreensões. Como consequência, a leitura em lugar de se tornar espaço de confrontos e rupturas, torna-se meio de sobrepor e subjugar as contrapalavras do estudante, substituindo-as pelas palavras do texto lido. Palavras alheias, estrangeiras, de um saber que se apresenta como pronto, acabado. Não uma relação dialógica de construção, mas relação hierárquica de imposição.

Mas, como ensina Snyders (1973), a prática pedagógica consiste na unidade dialética da continuidade e da ruptura. A educação “é um esforço de ruptura, um esforço difícil e doloroso para se equilibrarem as coisas “ (p.320):

É baseando-se na prática efetiva e cotidiana que os homens podem escapar às quimeras da teoria; uma prática que, ela também, deve ser baseada, coordenada, alargada, mas que indica já a direção a seguir […]. Ao mesmo tempo, a ação cotidiana, no seu caráter parcelar, dividido e inorganizado, é insuficiente, radicalmente insuficiente, simples paliativo que não atinge as causas do mal; e no entanto é ela que marca a orientação. Não se trata de tomar outro caminho, de retroceder, pois esse é o verdadeiro caminho; é sobre a prática de produção, a prática de luta e de resistência, que se edificam as ações e os verdadeiros juízos (id., ibidem, p. 323).

Apostar em “políticas de leitura”, como meras políticas de inclusão e cooptação, sem a elas associar políticas de transformação e rupturas sociais mais amplas, é o risco que corremos em projetos redentoristas. E ainda assim apostamos porque construir a escola que queremos e as relações sociais com que sonhamos impõe-nos ações na escola que temos e nas relações sociais que vivemos.

Nesta busca constante entre continuidade e ruptura, no que concerne às práticas de leitura, da experiência pessoal de envolvimento com professores e com escolas do ensino fundamental, retiro alguns ensinamentos e algumas questões para discussão nesta “roda de leitura”.

- Do projeto desenvolvido no Oeste do Paraná (1984-1988), baseado na coletânea O texto na sala de aula, o fato auspicioso de termos chegado a uma biblioteca de mais de 100 mil volumes de livros nas mãos dos jovens leitores não pode encobrir que a quase totalidade dos livros postos à disposição da escola resulta de um trabalho ardiloso da indústria livreira e cultural: obras que respondem e referendam mensagens de um funcionamento em conformidade com as regras sociais (Magnani, 1989). A mera aposta na recepção contraditória de cada estudante foi insuficiente para construir rupturas constantes, em que o ensino de língua portuguesa se baseasse nos processos de escritura e leitura de uma outra história, aquela contida e esquecida nos processos excludentes da estrutura fundiária da região agrícola que se moderniza pela expulsão do homem da terra. À política de expansão da leitura é preciso acoplar um trabalho de formação de professores para que estes, partindo de sua própria história, compreendam com categorias outras a realidade em que vivem com seus alunos. Somente um comprometimento político outro poderia inspirar e alicerçar um trabalho escolar competente, transformando a prática social da leitura em espaço de construção de novas compreensões do mundo vivido pelos professores e seus alunos. É possível comprometer-se com uma política de leitura sem comprometer-se com as histórias de vida dos sujeitos leitores?

- Do projeto desenvolvido em Aracaju (1982-1985), destaco um dos muitos ensinamentos. Conquistadas condições de trabalho para o professor (50% de seu tempo para estudos), sem a elas fazer corresponderem salários justos e condições infraestruturais adequadas, o conjunto de obras de leitura em circulação, embora quantitativamente alto (mais de 3 mil volumes), restringiu-se a um pequeno número de títulos diferenciados (aproximadamente 130 títulos). No mesmo período, em projeto desenvolvido em Campinas (SP), com menos da metade de volumes em mãos dos jovens leitores, circularam mais de mil títulos diferentes. Qual o significado desta diferença? Para além da redutora análise da pobreza material de muitos, face à concentração brutal de bens e propriedades em mãos de poucos no nordeste brasileiro, esta diferença não estaria apontando que as letras se distribuem diferentemente entre os letrados porque o acesso a informações e a outros bens anda de mãos juntas com o acesso à escrita? Ou, ao contrário, o projeto desconsiderou que a cultura popular nordestina, caracteristicamente oral e socializante, não se alia facilmente à rigidez individualizadora do livro e sua leitura?

- Do projeto desenvolvido em Mato Grosso do Sul (1986-1988) retiro a forte influência dos centros modernizadores. Na época, estados mais desenvolvidos do país, a construção de “planos curriculares” ocupou o tempo das secretarias de educação, de seus estamentos burocráticos e o tempo pouco do professor. Para definir um plano curricular para o Estado do Mato Grosso do Sul, suspendeu-se todo o esforço de um projeto em andamento e no qual estavam envolvidas as equipes de coordenação e os professores das escolas. Processo iniciado e nunca complementado, produziu entre professores e estudantes o descrédito, mesmo quando os princípios “oficialmente” abonados pelos planos curriculares eram idênticos àqueles postos em prática no projeto em execução. A descontinuidade, já clássica entre nós, entre políticas e estratégias educacionais dos diferentes grupos da elite não seria uma forma de barrar alterações mais substantivas na prática pedagógica? A consolidação de experiências de rupturas não precisaria ser estancada para se tornar apenas um discurso modernizante – a letra morta dos planos curriculares – mantendo-se tudo como está, afirmando-se que tudo mudou?

Das muitas experiências restam memória e perguntas. Estimando menos perigosa a participação daquela, a questão que se impõe agora é compreender como a elite intelectual se articula hoje para proferir seus discursos modernos e modernizantes, reduzindo as práticas sociais, políticas e culturais gestadas “fora da cidade dos letrados” a um mero caos, bandeira com que se mobiliza o medo em benefício da ordem e da manutenção do estabelecido. Como leitor, encontro esta pergunta em Capinan: “tu, ante o presente, como te defines ao que será passado?” (Inquisitorial, apud Barata, 1969). Pergunta existencial, sempre contemporânea, remetendo sempre a sentidos novos. E como leitor, procedente da periferia da cidade letrada, no interior desta mantenho minhas perguntas:

Quem construiu Tebas de sete portas?

Constam nos livros os nomes dos reis;

terão os reis arrastado os blocos de pedra?

E Babilônia, tantas vezes arrasada

– quem, tantas vezes, a reconstruiu?

Em que edifícios da dourada Lima os construtores moravam?

Para onde iam, à noite, os pedreiros depois de pronta a Muralha da China?

A grade Roma é cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu?

Sobre quem triunfavam os césares? Teria a tão decantada Bizâncio

só palácios para os seus habitantes? Até na lendária Atlântida,

na noite em que pelo mar foi tragada,

os afogados devem ter gritado por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou a Índia

sozinho? César, vencendo os gauleses

não levaria consigo ao menos um cozinheiro?

Chorou Felipe de Espanha quando a sua esquadra foi à pique;

e ninguém mais terá chorado?

A cada página, um grande feito.

Quem cozinhava o banquete?

De dez em dez anos, um grande homem,

quem pagava as despesas?

Tantas histórias,

quantas perguntas.

(Bertoldo Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê)

Nota

Este texto foi escrito para minha participação no Simpósio Internacional sobre a Leitura e Escrita na Sociedade e na Escola, realizado sob o patrocínio do MEC-UNESCO e do Programa de Cooperação Brasil-França, em Brasília, atividade incluída no Plano Decenal de Educação para Todos (1993/2003). Publicado em 1994. Em nota, registrei: “As reflexões aqui desenvolvidas baseiam-se na bibliografia referenciada e em três projetos de trabalho. Uma parte deste texto retoma um texto anterior, publicado na revista da APEOESP sob o título A constituição do sujeito leitor. Necessariamente revisitar o tema implica comprometimentos e riscos. Comprometimentos porque as palavras ditas e a dizer revelam as ancoragens que sustentam as razões da aposta nesta prática cultural; riscos porque na “na casa da palavra, onde o silêncio moro (Caetano Veloso, Terceira Margem do Rio, Circuladô), cada palavra dita implica o silencia de inúmeras outras a dizer.” O texto foi incluído na coletânea A aula como acontecimento (São Carlos : Pedro & João Ediotres, 2010). Resta-me anotar aqui algo indizível: este seminário se realiza nos começos do governo do PSDB e eu, um petista, fui convidado; depois o PT foi para o governo e eu, um petista, jamais fui convidado para nada. Este fato sempre me intrigou: o que falo estaria comprometido em seus pontos de vista com o contrário do que explicitamente o discurso defende? Ou a seleção dos sujeitos falantes obedece também a impérios de outra ordem que não políticos e doutrinários?

Referências bibliográficas

Bakhtin, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo : Huciter, 1987.

_____________ Estetica de la creación verbal. Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 1982.

Barata, Manoel Sarmento. Canto melhor. Uma perspectiva da poesia brasileira. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1969.

Brecht, Bertold. Poemas e canções. Seleção e tradução de Geir Campos. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1966.

Foucambert, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre : Artes Médicas, 1994.

Freire, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo : Cortez e Autores Associados, 1982.

Geraldi, João Wanderley (org). O texto na sala de aula. Leitura e produção. Vascavel : Assoeste, 1984.

_____________________ Portos de passagem. São Paulo : Martins Fontes, 1991.

Ginzburg, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo : Cia. das Letras, 1987.

Illich, Ivan. “A plea for research on lay literacy” in. Olson, david & Torrance, M. (eds). Literacy and Orality. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1991: 28-46

Kramer, Sônia. “A formação do professor como leitor e construtor de saber”. In. Moreira, Antônio Flávio (org). Conhecimento educacional e formação de professores. Campinas : Papirus, 1994.

Kundera, Milan. A insustentável leveza do ser. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985.

Magnani, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola. Sobre a formação do gosto. São Paulo : Martins Fontes, 1989.

Rama, Angel. A cidade das letras. São Paulo : Brasiliense, 1985

Saramago, José. O evangelho segundo Jesus Cristo. São Paulo : Cia. das Letras, 1991.

Snyders, Georges. Para onde vão as pedagogias não-diretivas? Lisboa : Moraes Ediotres, 1974.

______________ A alegria na escola. São Paulo : Editora Manole, 1988

Vygotsky, Lev S. Pensamento e linguagem. Lisboa : Edições Antídoto, 1979.

Wittgenstein, Ludwig. Investigações filosóficas. São Paulo : Editora Abril, 1975.

Comentários