por José Kuiava | out 17, 2018 | Blog

Todos os dias, quando ando pelas ruas da cidade, vejo um cartaz, colado em inúmeros carros, com a fotografia de um candidato à Presidência do Brasil, de rosto trágico pelo riso de escárnio. Tempo todo e em todos os lugares, o candidato anda de rosto sério, de cenho carregado, com os olhos apavorantes. Para a imagem de propaganda, pousou com riso fechado, riso de aparência, não ridente. Esta encenação do riso falso me motivou a expor aqui os elementos estéticos do riso alegre em contraposição aos elementos taciturnos da seriedade. Busco estes elementos de contradição riso-seriedade nos escritos de M. Bakhtin, atualizados e aplicados aos nossos candidatos, com extensão a todos os brasileiros e a todas as brasileiras de hoje.

Primeiro, o problema da seriedade – quais são os elementos de expressão externa da seriedade? Ou, quais são as imagens e quais os modos de expressão corpórea da seriedade? Um corpo humano sério apresenta, nas palavras de Bakhtin,

”o cenho carregado, os olhos apavorantes, as rugas e pregas juntas pela tensão, etc., são elementos de pavor ou intimidação, de preparativo para o ataque ou para a defesa, um chamamento à subordinação , uma expressão de fatalidade, de necessidade férrea, de peremptoriedade, de indiscutibilidade. O perigo faz o sério”,

Não há ambiguidade, de um rosto sério. As características estão estampadas nos rostos humanos (a face, os olhos, a testa…), porém elas se estendem pelo corpo inteiro. E como é um corpo tenso? É um corpo rígido, rijo, duro, enérgico, inflexível, que não se dobra, áspero, ereto, direito, etc. A exteriorização dos elementos de pavor ou intimidação, de preparativo para o ataque ou para a defesa, isto é, a seriedade e a expressão da autoridade, e daí o poder autoritário, que se manifesta e é próprio do imperador, do rei, do ditador, do comandante, da autoridade autoritária, do chefe, de quem usufrui e usurpa do poder para a subordinação dos outros. É uma relação de impostura da vontade da autoridade aos súditos (é necessário distinguir a autoridade sensível, legítima, portanto democrática, da autoridade autoritária ilegítima, portanto unilateral imposta). O corpo do sério é obtuso, sempre pronto “para o ataque ou para a defesa”. É possível associar esta atitude aos ditadores, militares ou civis, de épocas mais recentes. Quem não se lembra dos militares presidentes da ditadura de 1964-1985? Rostos carregados e olhar inquisidor e fustigativo por traz dos óculos escuros, de discursos curtos e ameaçadores, com tom grave da voz, estabelecendo ordens proclamadoras de intimidação e ameaça. Quem não se lembra do rosto apavorante do presidente Ernesto Geisel? E do general João Figueiredo, o presidente corporal, que exercia o comando do poder presidencial corporalmente em montaria de cavalo fogoso, como se estivesse em corrida de caça aos lobos? A seriedade corporal era completa, de corpo inteiro. Praticava a “política do corpo”. O corpo do presidente ditador precisava ser todo rijo e o rosto taciturno.. A análise de uma pessoa séria revela medo ou ameaça. Só as culturas dogmáticas e autoritárias são unilateralmente sérias. A violência é séria e desconhece o riso.

Em oposição ao quadro do sério no mundo, como seria o quadro, o mosaico de imagens e tons do riso no mundo? Quais são os elementos de expressão externa do riso? Quais são as formas das imagens que se revelam desde o riso sutil até o riso às gargalhadas? Uma constatação do riso nas pessoas vivas, existentes, corpóreas, reais, o riso nos olhos, no rosto, nos lábios, na face, no corporal interior, quando este se expõe em movimento de festa, de comemoração, de fantasia, de representação. “O riso alegre, aberto, festivo. O riso fechado, meramente negativo da sátira. Não é um riso ridente. O riso de Gógol é alegre. Riso e liberdade. Riso e igualdade. O riso aproxima e familiariza” (Bakhtin, 2006).

Seria o riso equivalente à liberdade? O riso é expressão da liberdade? Seria o riso uma atitude de insubordinação às imposturas da seriedade autoritária? O riso tornaria as pessoas iguais? O riso tem potencial para superar a desigualdade? O “rir com” aproxima as pessoas e cria relações íntimas, familiariza, pois ele é solidário, partidário e partícipe, cooperativo, interativo, responsivo, democrático. Já o “rir de” pode denotar escárnio, ironia, sarcasmo, ridicularização. Para terminar, sempre com Bakhtin:

“O riso abre cancelas, torna o caminho livre. Tudo autenticamente grande deve incorporar o elemento do riso”. […] “A violência desconhece o riso. A análise de uma pessoa séria é de medo ou ameaça. Análise de uma pessoa que ri leva à alegria e liberdade. A seriedade amontoa as situações de impasses, o riso se coloca sobre elas, liberta delas. O riso não coíbe o homem, liberta-o”.

É assustador ver um riso encenado, não real, não verdadeiro, o cenho carregado, rosto severo intimidador e o corpo obtuso, com as duas mãos imitando segurar um fuzil com os dedos disparando o gatilho. É esse o presidente que queremos?

por João Wanderley Geraldi | out 14, 2018 | Blog

“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino” (Amor é o dom supremo)

Tem o tempo de plantar, e o de colher.

Tem o tempo de amar, e o de morrer.

Tem o tempo de guardar, e o de saber.

Tem o tempo de ninar, e o de renascer.

Tem o tempo do abortar, e o de querer.

Tem o tempo de ousar, e o de crescer.

Tem o tempo de escutar, e o de fazer.

Tem o tempo de gozar, e o de merecer.

Tem o tempo de calar, e o de escrever.

Há tempos imprevistos

como há pessoas indispensáveis;

No entanto, não há para o amor registro

em horas incalculáveis.

O amor tem o tempo do quando, que o ainda

enobrece.

O amor tem o gosto do quando, que de tanto,

prevalece.

(Fabrício César de Oliveira. O gosto do quando. São Carlos : Pedro&João Editores, 2011)

por João Wanderley Geraldi | out 13, 2018 | Blog

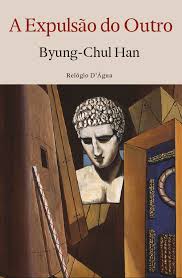

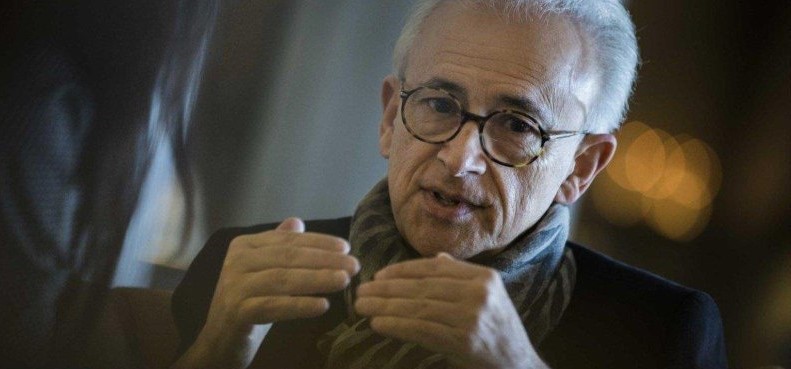

O filósofo, nascido na Coreia (Seul), onde se formou em Metalurgia, tornou-se estrangeiro vivendo na Alemanha, onde atualmente é professor de Filosofia na Universidade das Artes de Berlim.

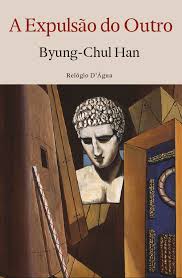

Trata-se de um livro extremamente denso, com uma análise arrasadora da sociedade contemporânea dirigida pelo produtivismo neoliberal. Não sobra pedra sobre pedra, e os temas mais candentes da vida contemporânea são visitados a partir da perspectiva geral da fabricação do “idêntico” e a expulsão da “alteridade” e da “singularidade”. A “expulsão do outro” pela globalização do idêntico acaba por produzir terrores e medos: o terror do idêntico que leva ao fastio, ao tédio, ao amorfo, ao blasé que gerará a depressão de tal magnitude que vivemos numa sociedade de deprimidos; o medo, por seu turno, não mais remete ao estrangeiro, ao outro a cuja violência se pode responder, mas é internalizado como medo de perder sua presença no consumo, sua capacidade de produzir sempre convocada pelas metas de produtividade das empresas ou dos sistemas avaliativos, tratando-se, pois, de um medo que não gera coragem, mas fracasso. O medo de fracassar, de não dar conta, de não produzir suficientemente. E mesmo o medo de não ser o idêntico diverso do outro pela aparência, pelas roupas, pelas grifes.

As referências mais constantes de Byung-Chul Han serão Kant (a questão da do estrangeiro e da hospitalidade), Heidegger (O mesmo conjuga o diferente numa união originária. O idêntico, em contrapartida, dispersa na unidade insípida do que só é uno por ser uniforme), Adorno (sua dialética da negatividade); Nietzsche, Baudrillard, Sartre, Elias Canetti e mesmo Marx… é de tirar o fôlego. No entanto, é mais interessante ainda a presença da literatura nas análises que faz, trazendo-nos Handke, Paul Celan, Orwell, Kafka!

Para o filósofo, a alteridade, “o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor estão a desaparecer.” Se o outro é a um só tempo uma possível violência e uma necessidade para que o mesmo se afirme no seu emparelhamento com o diferente, a ausência do outro torna presente o idêntico, que diferentemente da mesmidade, não se define em relação com o outro, mas eternamente consigo mesmo. Para ele “o terror do idêntico atinge hoje todas as áreas vitais. Viajamos por toda a parte sem ter experiência alguma. Ficamos ao corrente de tudo sem adquirir com isso conhecimento algum. Buscamos ansiosamente vivências e estímulos com os quais, todavia, cada um continua sempre idêntico a si mesmo. Acumulamos amigos e seguidores sem experimentarmos nunca o encontro com alguém diferente. Os meios sociais representam um grau zero do social.”

Em sua análise, o imperativo neoliberal do rendimento – todo o esforço busca uma renda, uma obtenção (de objetos, de imagens, de símbolos), em outras palavras, a produtividade como apanágio da vida – destruiu a contiguidade com a diferença em benefício da xenofobia, a uma sociedade do medo, com sua contraface, o ódio a tudo que não corresponde à repetição do idêntico. Até mesmo a “autenticidade” fomentada pelo neoliberalismo deixou de ser um valor para si, ou o que nos faz singulares, para se tornar meramente um território da comparabilidade com os restantes. Ora, a singularidade é incomparável, é um atopos, isto é, não se deixa comparar [por exemplo, no amor o ser amado não emerge para o amante como diferente das restantes, mas como singularidade avassaladora em que ele mergulha não para ocupar o lugar deste seu outro, mas para completar a si próprio pela proximidade deste outro, para obter a estabilidade instável constitutiva de si]. A autenticidade é obtida por comparação, não é lugar do singular, mas espaço das diferenças consumíveis, heterotópicas: “os indivíduos exprimem a sua autenticidade sobretudo através do consumo”, em que impera Narciso [O sujeito narcísico não percebe o mundo a não ser sob a forma de matizes de si mesmo] e não Eros [Só o eros está em condições de libertar o eu da depressão, do ficar narcisicamente enredodo em si mesmo. Deste ponto de vista, o outro é uma fórmula redentora. Só o eros que me arranca de mim mesmo e me arrebata no outro, conduzindo-me a ele, pode vencer a depressão].

Numa tal sociedade, a sexualidade se torna uma prestação de serviços, torna-se maquinal, exclui a ludicidade ou, em resumo, “o imperativo neoliberal de rendimento, de atrativos e de boa condição física acaba por reduzir o corpo a um objeto funcional que é preciso otimizar”. Deste ponto de vista, o “eu” faz-se empresário de si mesmo, “produz-se, representa-se e oferece-se como mercadoria. A autenticidade é um argumento de venda.”

Como se pode notar, a posição do filósofo em defesa de uma alteridade mantida enquanto tal para que o próprio, o singular possa existir, para que os acontecimentos tenham vez, leva-o à crítica arrasadora do que o neoliberalismo, o terror e poder do global vêm produzindo nas relações sociais. Hoje, fabrica-se o Gosto [todos devem gostar de e tudo o que se lhes oferece deve agradar], tudo deve trazer positividade [o valor da negatividade, do que é estrangeiro, do que fala outra língua, do que tem outra voz deve ser afastado para dar lugar a repetição do idêntico, do que não frustra e do que não exige o pensamento, que permite o acesso ao completamente outro pela interrogação de seus sentidos], nada deve alterar o funcionamento da máquina produtiva.

No entanto, e contrariamente ao martelar constante dos servidores do pensamento hegemônico, sejam eles jornalistas, comentaristas ou economistas,

Alexander Rüstow, que forjou o conceito de “neoliberalismo”, observou que, quando a sociedade se vincula unicamente à lei mercantil neoliberal, se denumaniza cada vez mais, o que faz com que as convulsões sociais cresçam. Por isso, assinala que o neoliberalismo terá de ser completado por uma “política vital” que crie solidariedade e civismo. Sem esta retificação do neoliberalismo da qual se deveria encarregar a “política vital”, terá lugar o aparecimento de massas inseguras, agindo movidas pelo medo e deixando-se captar facilmente por forças nacionalistas étnicas.

Como o neoliberalismo exige uma ótica exclusiva, tudo sendo visto pelo mesmo prisma do rendimento e da produtividade, ele exclui as pessoas indesejadas. Se o panóptico servia no passado para disciplinar os corpos, hoje esta ótica exclusiva, única, este “apótico” se encarrega de manter a segurança do sistema. Segurança particularmente necessária para uma sociedade que constrói a desigualdade abissal e o medo de cada um dos incluídos de cair para fora dos limites, tornar-se também ele um “excluído”.

Numa sociedade de pensamento único, de ótica única e exclusiva, bane-se o pensamento. Afinal

O pensamento “ama” o “abismo”. Traz consigo, inerente uma “coragem serena para enfrentar um medo essencial “[Heidegger]. Quando este medo falta, o idêntico permanece. O pensamento põe-se à mercê da “voz silenciosa” que o “acorda com os horrores do abismo”.

Uma distinção que o filósofo estabelece me parece bastante interessante para compreender nosso mundo virtual. Nas redes, há conexões, não relações. Enquanto as conexões representam apenas pontos de passagem que nada alteram no que lhe chega, devolvendo para o próximo nó o idêntico recebido, as relações exigem uma parada, uma análise, uma construção de uma compreensão. Assim, atrás do écran não há um corpo, porque a “ordem digital provoca uma descorporalização crescente do mundo”, apenas um ponto. Mesmo a contínua postagem de selfies para dar direito à cidadania digital para o corpo e para o indivíduo, todo self está na ordem do narcísico: apresenta-se a mercadoria em que cada um se transformou.

Isto me lembra um fato escolar: uma professora de crianças (8 a 10 anos) querendo aproveitar as “redes sociais” cria um grupo no whatsapp com seus alunos. Acontece que muitos deles não tem celulares, e usam o celular dos pais (em geral da mãe). Um menino de dez anos diz estar apaixonado por uma sua colega. Ela lhe pede uma prova de seu amor. Que faz o menino? Faz uma self de si próprio, nu frontal e encaminha para sua desejada namorada. E é a mãe que abre a mensagem. Vai à escola, reclama com a direção que adverte a professora. Esta, por seu turno, transfere a admoestação para seus alunos na forma de “bronca geral e irrestrita”, mas como a turma reclama porque nem sabia porque estava levando bronca. A professora, no auge do paroxismo, simplesmente transmite para todo o grupo a foto do menino para que saibam porque “não dá para confiar em vocês”. A história acabará com a professora respondendo a processo administrativo.

Mas o que interessa do acontecimento é precisamente o que levou um menino de 10 anos a oferecer uma imagem de seu próprio corpo como mercadoria de sedução para a desejada namorada? É da mesma ordem o que hoje se vive, no Brasil, nas campanhas eleitorais pela televisão: inúmeras inserções ao longo do dia louvando o candidato e seus feitos. A política se tornou “marketing”, a venda de uma mercadoria, o candidato, e não mais o espaço da discussão de diferentes propostas. Na prática, nenhuma propaganda responde à propagando do outro, porque o outro é dado como inexistente quando se faz o esforço de vender uma mercadoria. Nenhum anúncio de mercadoria cita o anúncio da mercadoria concorrente, simplesmente diz de si (e claro ao dizer, remete a um discurso conhecido e propagandístico do outro, mas com ele não dialoga, seu projeto é silenciá-lo).

Esta análise das redes sociais, do mundo digital, faz perceber que suas potencialidades inovadoras, enquanto tecnologia, ao serem apropriadas por uma sociedade conduzida por um pensamento que reduz tudo à produção e à eficácia, destoem-se aquilo que poderia ser o espaço do encontro com o outro para produzir um espaço do idêntico, da bolha a que cada um pertence e por onde circula.

Há muito, muito mais neste ensaio curto mas incisivo. Trago mais uma passagem, porque ela apresenta uma perspectiva de análise importante para compreendermos como uma sociedade de classes produz o efeito de sentido de que não mais há exploração, não mais há qualquer contraposição entre uma e outra classe, não mais existe alienação do trabalho pela des-identificação com o produto:

Devido à alienação na situação de trabalho, não é possível que o trabalhador se realize. O seu trabalho é uma constante desrealização de si mesmo.

Vivemos numa época pós-marxista. No regime neoliberal, a exploração já não se produz como alienação e desrealização de si mesmo, mas como liberdade, como autorrealização e auto-otimização. Aqui já não existe o outro enquanto explorador que me força a trabalhar e me aliena de mim mesmo. Sou eu que, antes, me exploro a mim mesmo voluntariamente, acreditando estar a realizar-me. Tal é a lógica perversa do neoliberalismo. E tal é também a primeira fase da euforia do processo burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Precipito-me, eufórico, no trabalho até acabar por soçobraçar. Mato-me a realizar-me. Mato-me a otimizar-me. Por trás da miragem da liberdade esconde-se a dominação neoliberal.

Esta perspectiva de uma exploração e maximização de resultados através do desejo livre do próprio trabalhador é facilmente contatável nos ambientes por que circulam gerentes e supervisores na prestação de serviços, incluindo aí a venda de mercadorias. No meio universitário, a submissão se percebe quando cada instituição ou cada programa de formação incorpora como seus e nas suas exigências o que lhe ditam os órgãos de avaliação e fomento: produzir tantos artigos, publicá-los em revistas com um nível X de qualidade aferida por estes mesmos órgãos, etc. etc.

Não saberia aquilatar o valor desta afirmação do filósofo quanto a sua aplicabilidade no chão da fábrica. Na produção de mercadorias físicas… Sabemos que o taylorismo foi suplantado, aí, pelo toyotismo, onde equipes de trabalho são constituídas e que rivalizam com outras equipes para alcançar um máximo de produtividade. Ou seja, numa dedicação e esforço que livremente traz o trabalhador para sua equipe sair vitoriosa e cada um poder autorealizar-se e autoproclamar-se ciente e consciente do que produz! Neste sentido, a mercadoria de hoje contém mais do que a mais-valia: contém a alegria voluntária da produtividade a que se entrega cada um em particular, em benefício aparente da sua equipe, mas efetivamente em benefício de uma exploração de outra ordem, de um outro patrão que se esconde na forma das “ações” negociadas nas bolsas de valores. No valor de mercado da “minha” empresa”, da “minha” companhia agrega-se esta “liberdade” do trabalhador.

Referência: Byung-Chul Han. A expulsão do outro. Scoiedade, percepção e comunicação hoje. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa : Relógio d’Água Editores, 2018.

por João Wanderley Geraldi | out 12, 2018 | Blog

A propaganda do coiso mostrou. O monstro se volta contra seus genitores e padrinhos, os ministros do STF, todos, sem escapatória… até seu amigo Alexandre Morais e seu serviçal Barroso entraram na dança. Suas excelências fizeram de tudo para que o país chegasse à situação de calamidade e susto em que estamos. As instituições jurídicas dançaram e bordaram à vontade, pensando que se salvariam prestando culto de vassalagem. Agora estão vendo na propaganda política a resposta de sua criatura: expostos ao ridículo, para no final aparecerem os dois salvadores da pátria, precisamente aqueles que o clube dos onze, sob a batuta e liderança de D. Carmen e D. Barroso tanto incensaram, tanto afagaram, tanto protegeram… houve até um deles, o D. Facchin que só faltou passar a mão em gesto de carinho na cabeça do juiz que os ameaça agora.

De nada adiantou serem obedientes, serem coniventes, não cumprirem a lei, não pautarem temas que poderiam prejudicar o fascista. O fascista não quer saber… o fascista não é grato… o fascista quer o poder todo e vocês, membros da casa da intolerância, pagarão o preço e o sangue que o fascista exigir. Bem feito!

Pensaram que o ódio, as impropriedades, os vitupérios, os xingamentos, as agressões, as tentativas e mesmo já um assassinato, tudo recairia somente sobre os negros, sobre os pobres, sobre a comunidade LGBTQ e sobre os “judeus” atuais, os petistas?

Não se engaram sozinhos, Excelências! Ninguém imaginaria que já no começo da propaganda, gratuita, data determinada por suas Excelências, num dia de feriado, assim sem ser instado, o fascista já mostraria a vocês, que foram poderosos até agora, sem sequer olhar para lei alguma julgando segundo os interesses de momento, qual tratamento merecerão! Seu futuro chefe, o juiz que já vinha ordenando o que vocês deviam ou não dizer, apareceu ao lado, imagem toda, para que saibam todos: não haverá judiciário no próximo governo que vocês cevaram… e com ele as coisas serão explícitas, nem precisarão de seu palavrório, seu latinório, seus arremedos de justiça.

A justiça será feita pelo Dr. Angélico, elevado ao cume da montanha pelo Coisa Ruim que vocês geraram, amamentaram, cevaram e que já está avisando: cagou e cagará solenemente na cabeça de vocês.

Não sobrará pedra sobre pedra das instituições que as democracias criaram ao longo de séculos… Pagaremos o preço todos juntos, incluindo suas Excelentíssimas Graças.

por João Wanderley Geraldi | out 12, 2018 | Blog

O objetivo deste trabalho é retomar, a partir de uma perspectiva muito particular, um conjunto de questões bastante frequentes nas discussões sobre a constituição dos objetos de ensino em língua materna. De um modo geral, tais discussões tematizam dois aspectos da ortodoxia escolar no ensino de língua: a questão do ensino gramatical e a questão do ensino da leitura.

O ensino e a aprendizagem da “gramática” têm sido tradicionalmente entendidos como caminho de correção da expressão linguística dos educandos, pressupondo-se que: (a) conhecer a descrição das estruturas linguísticas – do vocabulário à sintaxe (e mais recentemente o domínio de categorias de análise textual como coesão, coerência, informatividade etc., chegando ao texto) – permitiria um melhor desempenho linguístico; (b) conhecer algumas normas de combinação de recursos expressivos segundo o uso numa determinada variedade levaria à rejeição das normas relativas a uma variedade linguística não “standard”, possivelmente aquela que seguem os alunos em sua fala/escrita.

No que concerne ao primeiro pressuposto, desde meados da década passada inúmeros trabalhos de linguistas brasileiros [e mesmo de gramáticos] têm apontado para seu equívoco, independentemente de defenderem ou não o ensino da descrição da língua na escola (por exemplo, Ilari, 1985; Luft, 1985, Bastos e Mattos, 1985) a questão reaparecendo de forma mais esparsa em trabalhos desta década (Possenti, 1996, Britto, 1997). No que concerne ao segundo pressuposto, a discussão mais frequente diz respeito a diferentes posturas metodológicas, em que se contrapõem, grosseiramente, defesas antagônicas: o conhecimento explícito e sistemático de regras, normativas e às vezes descritivas, ou o conhecimento implícito de regras extraídas pelo estudante em seu convívio com as práticas linguísticas (por exemplo, Luft, 1985; Geraldi, 1984; Dacanal, 1985; Back, 1987; Carvalho, 1988). Não pretendo retomar aqui estas discussões, mas apenas chamar a atenção para dois aspectos levantados por Britto (1997) em sua retomada do assunto: 1. no contexto de grande parte dos trabalhos, a noção de “norma culta” acaba remetendo à modalidade escrita, corrente em órgãos da imprensa e não à modalidade oral; 2. mesmo trabalhos que têm proposto um estudo gramatical com base nos textos produzidos por alunos (por exemplo, Geraldi, 1984; Gallo, 1993) acabam exigindo o conhecimento de normas, um pouco mais elásticas em relação ao padrão escrito tradicional.

A segunda grande questão – o ensino da leitura – passa por discussões a propósito da seleção de gêneros, de textos e do acesso ao livro. Desde a década de 1960 domina o ponto de vista de que é necessário diversificar os gêneros de discursos em circulação na sala de aula, incluindo-se desde propagandas, histórias em quadrinhos, notícias e reportagens jornalísticas até a presença hoje quase tímida do gênero poético. Embora pareça ser uma questão ultrapassada, a denúncia de que o nível de profundidade dos chamados exercícios de “leitura e interpretação” não vão além da superfície textual ainda não surtiu o efeito de alterar as práticas escolares. Novamente, meu objetivo não é retomar tais discussões, presentes na literatura específica sobre a questão (por exemplo, Zilberman, 1982; Leite, 1983; Zilberman e Silva, 1988; Kleiman, 1989, Silva, 1995).

Em segundo lugar, como o título deste texto remete à construção externa da sala de aula, adianto que não vou tematizar as relações entre escola e sociedade, seguindo a trilha das discussões presente nas obras de sociologia da educação. O contraponto mais importante destas discussões diz respeito à antítese reprodução/transformação, uma e outra concepção atribuindo diferentes papéis para a escola no contexto social. Seguramente, dois autores são fundamentais para a compreensão dos diferentes pontos de vista: Bourdieu de um lado; Paulo Freire de outro.

Minha preocupação diz respeito a condições de produção, concretamente constritoras da atividade de ensino na sala de aula, sem, contudo, explicitarem-se como condições concretas que nem sempre a reflexão imediatamente expõe. Trata-se de aproximar as nossas questões cotidianas – da prática e da reflexão sobre o ensino de língua materna – ao projeto mais amplo da ciência moderna, no qual nos formamos e com base no qual temos agido no ensino.

Entre nós, frequentemente, as discussão sobre o ensino de língua portuguesa, em cursos, seminários, encontros, acaba produzindo entre os professores, além da ansiedade e da vontade de descobrir caminhos “certos” pra sua prática, um tipo de sentimento de culpa como se os fracassos fossem individuais. Neste sentido, a aproximação que se pretende aqui estabelecer recoloca a questão no seu campo mais amplo, pra evitar que os fracassos se tornem lugares de construção de culpas individualizadas, sem compreendê-los também no contexto imposto por uma certa concepção de ciência.

De dentro da sala de aula

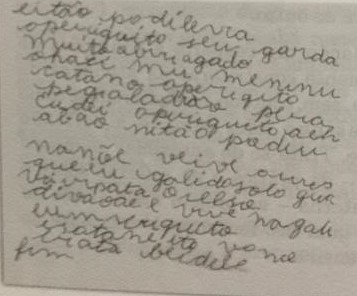

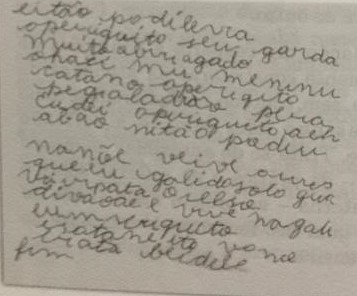

Tomando como ponto de partida para a reflexão dois textos – ver Textos 1 e 2 – produzidos por estudantes em diferentes momentos de escolaridade e em diferentes condições de produção, poderemos extrair indícios do processo de escolarização e suas consequências nos textos produzidos. Devo os dois textos a pesquisas independentes. O primeiro é parte do “arquivo” de textos do projeto “A relevância teórica dos dados singulares na aquisição da linguagem escrita” (Abaurre et alii, 1997). O segundo é parte do corpus de dissertação de mestrado de Cristiane Duarte (1998).

O texto 1 é de um aluno no segundo ano de escolaridade, em que se narra uma provável – verdadeira ou fictícia, não importa aqui – visita a um parque e se expõe um desejo (ter um pequeno animal doméstico, um periquito). Na composição deste texto sobressai o emprego do discurso direto entre as personagens, principalmente o narrador e o guarda. Apesar das dificuldades de manuseio da escrita, reveladas pelo autor em formação, pode-se acompanhar toda a história de um desejo (e sua realização), inclusive o momento de sobressalto, quando o narrador é acusado de ladrão. Embora não se pretenda aqui discutir a questão, é necessário salientar que o leitor consegue ler o texto – e construir uma compreensão – até a altura em que o narrador chegaria à casa carregando uma gaiola com um periquito. O possível diálogo entre a personagem que narra e a mãe acaba ficando praticamente incompreensível, indício bastante interessante para análises de relações familiares, especialmente quando se trata de ‘carregar para casa’ uma gaiola, um pássaro e a realização de um desejo, possivelmente não concretizado pelo sujeito que narra (não mais o narrador, mas a criança).

O aluno que escreveu este texto foi reprovado (é repetente) e o seu texto, trazido para discussão de professores, era apresentado como um texto-problema, e nas questões do cotidiano do ensino tratava-se de buscar alternativas para que a escrita se aproximasse do modelo padrão, de modo que “os erros” acabavam cegando o leitor/professor que não consegue, de modo geral, ver em tais textos um conjunto de acertos e uma configuração textual surpreendente. Dentro da sala de aula, pode-se dizer que estes são textos de autores sem leitores.

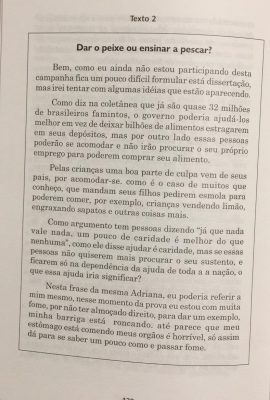

O Texto 2 foi produzido em circunstâncias diferentes: trata-se de um texto produzido em prova de vestibular, e por isso mesmo ao final do processo de escolarização básica. Ainda que não se possa dizer que a situação de vestibular seja uma situação de sala de aula típica, o vestibular é, entre nós, um rito de seleção e de passagem sempre no horizonte dos procedimentos escolares, apresentado até mesmo como motivo de aprendizagem de certos conteúdos. Abstraindo-se as condições mais próximas de produção [como se fez na apresentação do texto anterior], o produto do esforço feito pelo candidato indicia os processos de formação escolar.

Na prova em questão – vestibular da Unicamp (ver Texto 3) – são propostos alguns textos ou extratos de textos para leitura do candidato, como subsídios para o desenvolvimento do tema que lhes é proposto. Chama a atenção do leitor que o texto produzido não tem independência dos textos lidos, de modo que a sua sequência segue a seleção de textos feita pelo ‘autor’ da coletânea e a compreensão do leitor do texto produzido pelo vestibulando depende crucialmente de ele também conhecer os textos propostos para leitura. Pode-se afirmar que este é um texto “sem autor” para leitores “cooperativos” – porque também leitores da coletânea.

Considerando que onze anos de escolaridade – no mínimo – separam os autores destes dois textos, o primeiro de gênero narrativo e com independência, o segundo de gênero argumentativo e dependente dos subsídios propostos pela escola, pode-se perguntar – apesar das dificuldades que a aproximação de dois textos tão diferentes, de autores diferentes pode trazer – o que acontece no processo escolar que torna autores dos inícios da escolarização em repetidores de leituras mal digeridas no final da escolarização?

Seguramente , o Texto 1, enquanto gênero e enquanto forma de composição, está muito mais próximo do texto literário; o Texto 2 resulta de um esforço de integrar diferentes ideias e diferentes posições defendidas na coletânea, sem que de fato o autor diga algo sobre o tema que lhe foi proposto. Em certo sentido, pode-se dizer que no primeiro texto há um autor que fala/escreve; no segundo texto há um autor que silencia e deixa falar no texto que escreve. O primeiro é um texto de autor sem leitor, o segundo é um texto de leitor sem autor. Como o convívio escolar com textos pode produzir tal paradoxo, quando o convívio com textos escritos, ainda que imponha a “amnésia do já-dito” (Babo, 1987), é parte constitutiva do autor?

Ainda ‘dentro da sala de aula’, uma hipótese pode ser levantada a propósito deste distanciamento entre produtos escritos tão distintos e diz respeito aos gêneros discursivos que são propostos para a leitura (e para o exercício de produção de textos).

A tentativa de aproximar a sala de aula ao mundo do cotidiano foi responsável pela diversificação dos gêneros de textos com que se trabalha na escola. A defesa do emprego de textos não literários – até chamados de textos autênticos, como se as obras literárias não fossem textos autênticos (Cruz e Jouët-Patre, 1998) – acabou por produzir um afastamento da literatura (especificamente da sala de aula), em benefício da presença de inúmeros outros gêneros discursivos, de modo geral textos pragmáticos ou referenciais.

Analisando dados coletados na pesquisa “A circulação de textos na escola”, relativamente à presença de textos poéticos, Gebara (1997:146) afirma

Nas primeiras séries, os poemas nos livros didáticos são muitos (representam muitas vezes 45& dos textos do livro). Aos poucos, à medida que se avança no 1º. grau, a situação muda e o texto poético vai sumindo (nas coleções de 5ª. a 8ª. séries, dos textos verificados, 22,9& são poemas e 4,5& letras de música. Principalmente na alfabetização este número é grande, pois há um aproveitamento “do pendor infantil para o ritmo tanto sonoro quanto corporal”. Nas séries seguintes, os poemas são selecionados em função da utilidade que possam vir a ter na apresentação de um conteúdo exigido pelo currículo. Por esta razão, da 5ª. série em diante, quando o espaço lúdico do aluno é diminuído, os poemas também o são, porque “a poesia” , como assinala Micheletti, “via de regra é permitida apenas como uma atividade lúdica. A escola é o lugar da seriedade, assim não se pode perder tempo com uma linguagem que não pertence ao mundo da prática” .

Em pesquisa independente, analisando um conjunto de livros didáticos, da década de 50 à década de 90, Parmigiani (1996:87) exemplifica a correlação numérica entre prosa e poesia com uma coleção de livros didáticos que teve sucessivas edições modificadas desde a década de 60 (Português através de textos, de Magda Becker Soares), apresentando os seguintes resultados:

Ano Poesia Prosa % Poesia % outros textos

1960 16 32 35 65

1980 02 15 11 89

1990 09 09 50 50

Estes dados revelam que a leitura e a produção de textos supostamente pragmáticos são preferidos e considerados mais apropriados para o desenvolvimento da capacidade de expressão escrita dos estudantes. Embora os dados de Parmigiani mostrem uma recuperação do espaço para a poesia na década de 90, a pesquisa anterior, ainda que não apresente dados estatísticos, revela a tendência de exclusão da poesia da sala de aula(2).

Se, como disse Octavio Paz, el poema es una obra inacabada, siempre dispuesta a ser completada y vivida por un lector nuevo, e se o resultado do nosso segundo texto parece absolutamente inadequado em quanto expressão linguística na modalidade escrita , uma questão que poderia ser posta diz respeito ao convívio com o gênero literário como caminho necessário a ser percorrido se se pretende desenvolver capacidade de expressão, mesmo quando o autor é chamado/convocado a produzir um texto argumentativo.

Ao paradoxo já apontado – o fato de um texto de estudante de final de escolarização ser menos compreensível do que o texto de um estudante no início da escolarização – pode-se agora apontar outro: enquanto o texto literário exige maior autoria do leitor no processo de produção de sentidos, autoria que se espera deste mesmo leitor quando escreve um texto, é precisamente este gênero de texto que a escola marginaliza. Por quê?

De fora da sala de aula

Dificilmente uma resposta ou mesmo várias respostas a este porquê será satisfatória. Responder implica na verdade um programa de pesquisa, e qualquer proposta de resposta não passa de indicação de caminhos para a compreensão aqui restrita a duas questões: (a) o desempenho linguístico na modalidade escrita revela um processo de desaparecimento da autoria à medida que a escolaridade avança (esta questão foi levantada pela aproximação certamente temerária de dois textos produzidos por sujeitos diferentes em condições de produção diferentes, mas que indiciam a existência de algum problema de condução do processo de ensino e aprendizagem); (b) o meritório movimento de diversificação de textos de leitura [e de gêneros propostos para a produção] acabou por diminuir excessivamente a presença do texto literário, especialmente do texto poético, nas salas de aula [em certo sentido, nesta segunda metade do século acabamos realizando o projeto de expulsão da poesia proposto por Platão]. Este movimento de diversificação não pode ser simplesmente à complexidade das atividades humanas que levam à multiplicidade de gêneros discursivos (Bakhtin, 1962/1963), mas a um projeto de sociedade e de ciência mais profundo que sustentou o sucesso deste movimento.

Para contribuir com a construção de respostas às questões com que estamos nos ocupando, gostaria de explorar precisamente este movimento “epistemológico” na área das ciências humanas que me parece ter contribuído para a “expulsão do poema” das salas de aula em nome da presença de textos mais objetivos e pragmáticos.

Explorando a questão, retomo três características da ciência moderna: a universalidade, a objetividade e a preditibilidade. Desnecessário dizer que o texto poético – e a arte de um modo geral – foge a qualquer destas características, precisamente aquelas que constituem o “âmago” do projeto científico que se desenha desde o século XVIII como paradigma dominante das ciências ditas exatas ou da natureza.

As ciências humanas, aproximando-se deste paradigma dominante, para adquirirem o estatuto de ciências, acabam abandonando práticas tradicionais de interpretação de textos (a filologia, por exemplo), para irem construindo objetos específicos que podem ser descritos objetivamente, com pretensão de universalidade e com formulação de regras preditivas de acontecimentos futuros. Neste sentido, um paralelo bastante esclarecedor pode ser buscado na área dos estudos da linguagem, quer comparando as práticas científicas dos filólogos contrapostas às práticas científicas dos linguistas, quer contrapondo as práticas destes com os estudos literários, cuja teoria, apesar dos esforços do movimento estruturalista, não chegou a constituir-se numa ciência no sentido que damos ao termo nos dias atuais.

Ao tempo que neste século cada vez mais as ciências humanas foram “matematicizando-se”, construindo objetos científicos e desligando-se das interpretações dependentes de sujeitos, as chamadas ciências da natureza, cujo modo de fazer ciência ilumina este movimento de aproximação de métodos, caminhava em sentido contrário, do modo que as três características apontadas anteriormente acabaram por ser “desgastadas” pela própria prática científica.

Acompanhando Santos (1987), pode-se dizer que a universalidade é posta em questão pela teoria da relatividade na física, já que esta reincluiu as questões do tempo e do espaço; a objetividade é posta em questão pelas observações de Heisenberger e Bohr, já que as medições mais precisas de um objeto não ocorrem sem que nele se interfira com os instrumentos utilizados; a preditibilidade é posta em questão pela teoria das estruturas dissipativas de Prigogine. Retomemos aqui algumas passagens do estudo de Santos:

… Einstein constitui o primeiro rombo no paradigma da ciência moderna, um rombo, aliás, mais importante do que o que Einstein foi subjetivamente capaz de admitir. Um dos pensamentos mais profundos de Einstein é o da relatividade da simultaneidade. […] a fim de determinar a simultaneidade dos acontecimentos distante é necessário conhecer a velocidade, mas para medir a velocidade é necessário conhecer a simultaneidade dos acontecimentos. Com um golpe de gênio, Einstein rompe com este círculo, demonstrando que a simultaneidade de acontecimentos distantes não pode ser verificada, pode tão só ser definida. É portanto arbitrária e daí que, como salienta Richenbach, quando fazemos medições não pode haver contradições nos resultados uma vez que estes nos devolverão a simultaneidade que nós introduzimos por definição no sistema de medição (p. 24/25)

[…]

Heisenberg e Bohr demonstraram que não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, e a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo que lá entrou. (p.35)

[…]

A teoria das estruturas dissipativas e o princípio da “ordem através de flutuações” estabelecem que em sistemas abertos, ou seja, em sistemas que funcionam nas margens da estabilidade, a evolução explica-se por flutuações de energia que em determinados momentos, nunca inteiramente previsíveis, desencadeiam espontaneamente reações que, por via de mecanismos não lineares, pressionam o sistema para além de um limite máximo de instabilidade e o conduzem a um novo estado macroscópico (p.27-28).

Estas três condições teóricas, entre outras condições, mostram que nas ciências da natureza as características básicas da ciência moderna acabam por ser abandonadas por força do próprio desenvolvimento científico. Os esforços desenvolvidos pelas ciências humanas para chegarem a ter o estatuto de ciência – universalidade, objetividade e preditibilidade – fizeram-nas caminhar no sentido contrário àquele percorrido pelas ciências da natureza. Recorrendo mais uma vez a Santos *1986:28), estamos chegando a

… uma nova concepção da matéria e da natureza eu propõe uma concepção dificilmente compaginável com a que herdamos da física clássica. Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade; em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente.

A hipótese que pretendo apresentar é que as atividades de aula estão marcadas pelo projeto mais amplo de cientificidade das ciências humanas, e é este projeto que deu sustentação social à preferência pelos textos pragmáticos, em prejuízo da presença mais marcante da literatura no conjunto de textos postos nas mãos dos estudantes para leitura e como “modelos” de textos a serem produzidos.

O retorno da poesia aos livros didáticos, neste final de século, é também consequência do “desencanto” contemporâneo com a objetividade e com a verdade, já que mais do que nunca os próprios cientistas têm se debruçado sobre suas próprias práticas pondo em questão a concepção de ciência que herdamos.

Notas

- Minha amiga Edwiges Zaccur me pediu um texto para uma coletânea que estava organizando. Corria o ano de 1998, um tempo em que estive muito mais ocupado com o cargo administrativo de Pró-reitor do que com a pesquisa e com a sala de aula. Atrasei a entrega, como sempre… Quando o livro foi publicado, já não era mais Pró-reitor, uma experiência curta que encerrou com toda e qualquer veleidade de continuar na administração de qualquer coisa na universidade. Nem coordenações, nem chefias. Reconheço: não sirvo para cargos administrativos. E sempre penso que quando se chega a eles por eleição, o compromisso com o programa apresentado deveria ser sério. Mas no meio, tudo o que se espera é que tudo mude para tudo continuar como antes. Obviamente, quando escrevi o texto aqui reproduzido, não tinha qualquer novidade a dizer que não fosse o rearranjo do mesmo, com nova roupagem. Mas como acredito que mesmo a paráfrase é produtiva, que não há na linguagem repetição, este texto ao retomar assuntos também os encaminha de forma diferenciada. Ele foi publicado na coletânea A Magia da Linguagem (Edwiges Zaccur (org). Rio de Janeiro : DP&A Editora, 1999).

- Acrescento ao texto original duas observações: em primeiro lugar, a diminuição no número de textos que compõe a mesma coleção de livros didáticos, com o passar do tempo: em 60 foram 48 textos; em 80 foram 17 e em 90 foram 18; em segundo lugar, em relação à afirmação de Gebara sobre a quase ausência da poesia à medida do avanço da escolaridade: ela produz um efeito de sentido de que a poesia é coisa infantil, coisa de criança…

Referências bibliográficas

Abaurre, Maria Bernadete; Fiad, Raquel S.; Mayrink-Sabinson, Maria Laura. Cenas de aquisição da escrita. O sujeito e o trabalho com o texto. Campinas: Mercado de Letras,/ALB, 1997.

Babo, Maria Augusta. A escrita: uma paixão devoradora? Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa, 5:29-44, 1987.

Back, Eurico. Fracasso do ensino de língua portuguesa. Proposta de solução. Petrópolis : Vozes, 1987.

Bakhtin, Mikahil (1952/1953). Gêneros discursivos. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes, 1992.

Bastos, Lúcia K.; Mattos, Maria Augusta. A produção escrita e a gramática. São Paulo : Martins Fontes, 1986.

Britto, Luiz Percival Leme. A sombra do caos – Ensino de língua x tradição gramatical. Campinas : Mercado de Letras/ALB, 1997.

Carvalho, José Augusto. Por uma política do ensino da língua. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1988.

Cruz, Celene M.; Jouët-Pastre, C. M. O texto literário em uma classe de língua estrangeira. Campinas. Inédito.

Dacanal, José Hildbrando. Linguagem, poder e ensino da língua. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1985.

Duarte, Cristiane. Uma análise dos procedimentos de leitura baseada no paradigma indiciário. Campinas : Dissertação de mestrado – Departamento de Linguística, Unicamp, 1998.

Gallo, Solange L. Discurso da escrita e ensino. Campinas : Ed. Da Unicamp, 1992.

Gebara, Ana Elvira L. O poema, um texto marginalizado. In. Chiappini, L. (coord) Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo : Cortez, 1997.

Geraldi, João W. O texto na sala de aula. Cascavel : Assoeste, 1984.

Ilari, Rodolfo. A linguística e o ensino da língua portuguesa. São Paulo : Martins Fontes, 1985.

Kleiman, Ângela. Texto e leitor. Campinas : Pontes, 1989.

Leite, Lígia Chiappini. Invasão da Catedral. Literatura e ensino em debate. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1983.

Luft, Celso Pedro. Língua e liberdade. O gigolô das palavras. Por uma nova concepção da língua materna. Porto Alegre : L&PM, 1985.

Parmigiani, Tânia R. Poesia na escola: presença/ausência. Campinas : Dissertação de mestrado – departamento de linguística, Unicamp, 1996.

Possenti, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola? Campinas : Mercado de Letras/ALB, 1996.

Santos, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre a ciência. Porto : Afrontamento, 1987.

Silva, Ezequiel T. A produção da leitura na escola. São Paulo : Ática, 1985.

Zilberman, R. (org). A leitura em crise na escola: as alternativa do professor. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1982.

__________ e Silva, Ezequiel T. (orgs) Leitura: perspectivas interdisciplinares. São Paulo : Ática, 1988.

por Mara Emília Gomes Gonçalves | out 11, 2018 | Blog, Uncategorized

Não perdi a vontade de escrever.

Quero, e preciso dizer, enquanto posso que tenho em mim todas as cores do mundo, e por minhas palavras falam pessoas várias. Umas precisam mais do que outras das minhas escrituras, embora nenhuma delas me leia ou sequer saibam da minha existência, e não é por isso que escrevo.

Escrever para registrar que teremos muito para ser desconstruído e construído, porque o caos já está entre nós, e Lula não. Esse texto é sobre o momento que a gente vive. Poderia ser sobre qualquer assunto, afinal, dada à conjuntura, todos os assuntos convergem para o mesmo.

O assunto não é o medo, poderia, porque vivemos acompanhados deste sentimento que há anos tem sido alimentado: – é preciso ter medo – sussura o fascismo. O medo geralmente nos imobiliza, eu que lido com crianças já vi muito isso, um grito, um soco na mesa, violência então aterroriza. Quando percebemos já estamos andando cabisbaixos, buscando andar sempre com roupas neutras, com aparência limpinha, “esbranquiçada” até.

Existem homens que não. Lula é um desses homens.

Não bastou prendê-lo, é preciso calá-lo. Sem imagens que alimentem nossa esperança. Apenas a nossa saudade, de ouvi-lo dizendo que venceremos no final porque o amor é maior, porque ele confia no nosso povo. Quero dizer que tenho saudades do Lula. Não do que construíram na mídia, mas do que passeia em meio ao seu povo, que emerge do seio de sua gente, que abraça mulheres e homens demoradamente, do que acolhe crianças, do que sonha um país melhor sem falar de morte, sem pregar o ódio, do que sabe a ordem das coisas pela sua experiência de vida.

Aconteça o que acontecer: tenho saudade do Lula.

Alguém que ousou sonhar jovens negros na universidade, destemidos, empoderados. Afastando o pesadelo de meninas do nordeste, de trajetória certa que seria servidão, como empregadas ou semi-escravas destinadas a servir de todas as formas aos patrões e patrõezinhos.

É sobre saudade, mas é sobre tristeza também, antes digo que só reconhecemos que ela chegou porque em algum outro momento a gente foi diferente, talvez feliz seja um adjetivo muito forte, mas quero usá-lo antes que seja tarde demais. Lembrar que a gente, nossa gente, era um povo diferente que se orgulhava de comemorar, de ser muitos, de rir de si, de ter respeito e tolerância, ser amigo, comer uma carninha com o vizinho que nem torce pro mesmo time que o seu. E estava tudo certo.

Algumas coisas aconteceram e a gente deixou de ser aquele povo

E esse novo é que me assusta, mas não me calará. Um novo tão velho que a gente até se esquece de quão triste é esse período que pretendem retomar. Alguns esquecem, outros desconhecem sem empatia pelas dores alheias, mas eles existiram e eles não deixarão de existir se a gente fingir que não vê.

A tristeza revela-se em lágrimas e choros, muitos amigos começam a se preocupar com o futuro, não de um jeito que sempre fez: organizar reservinhas de dinheiro, comprar passagens, esperar a restituição do imposto, torcer para entrar uma graninha extra que possibilite uma agradinho para si no final do mês. As preocupações agora são outras, miram na intolerância, no racismo, assassinatos, espancamentos, vandalismos, atos de violência.

A violência se espalha rapidamente e ganha espaços em ambientes antes hostis a essas práticas, universidades recebem pichações, pessoas sofrem agressões como se dissessem:

– É preciso dar um basta, é hora voltar a ter exclusividade e acessos restritos.

Lembro-me de um filme chamado A Outra História Americana. No filme tem uma passagem em que o protagonista se revela fascista aos olhos do irmão mais novo, ele explica que estava defendendo as condições empregatícias e salariais dos seus iguais (homens brancos). Dada à juventude de seu irmão ele entende aquilo como possível, e faz todo sentido a sua compreensão limitada afinal a crise estava instalada e era preciso assegurar o bem-estar primeiro aos seus, como fazê-lo? Matando ou enviando para seus países ticanos, latinos e negros. Esses grupos extremistas vão avançando e dando um sentimento de grupo, e pertencimento de algo maior oque para quem não tem nada é fascinante. Imaginem: participar de algo grande. Até que o protagonista mata um homem negro, por espancamento. Um filme que vale a pena ser assistido e recomendado para as pessoas que quer apenas se proteger.

A tristeza é pela cegueira, e pela saudade. Em breve resolveremos as duas coisas, diria uma das minhas vozes que esta presa.

-Pelo povo, por nossa alegria, por nosso jeito, pela vida. Venceremos todos!

Comentários