por João Wanderley Geraldi | out 28, 2018 | Blog

A Nelson Nassif

Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa

Com janelas de aurora e árvores no quintal –

Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores

E ao crepúsculo fiquem cinzentas como a roupa dos pescadores.

O que desejo é apenas uma casa. Em verdade.

Não é necessário que seja azul, nem que tenha cortinas de rendas.

Em verdade, não é necessário que tenha cortinas.

Quero apenas uma casa em uma rua sem nome.

Sem nome, porém honrada, Senhor. Só não dispenso a árvore,

Porque é a mais bela coisa que nos destes e a menos amarga.

Quero de minha janela sentir os ventos pelos caminhos e ver o sol.

Dourando os cabelos e os olhos de minha amada.

Também a minha amada não dispenso, Senhor.

Em verdade ela é a parte mais importante deste poema.

Em verdade vos digo, e bastante constrangido,

Que sem ela a casa também eu não queria, e voltava pra pensão.

Ao menos, na pensão, eu tenho meus amigos

E a dona é sempre uma senhora do interior que tem uma filha alegre.

Eu adoro menina alegre, e daí podeis muito bem deduzir

Que para elas eu corro nas minhas horas de aflição.

Nas minhas solidões de amor e nas minhas solidões do pecado

Sempre fujo para elas, quando não fujo delas, de noite,

E vou procurar prostitutas. Ó Senhor, vós bem sabeis

Como amarga a vida de um homem o carinho das prostitutas!

Vós sabeis como tudo amarga naquelas vestes amassadas

Por tantas mãos truculentas ou tímidas ou cabeludas

Vós vem sabeis tudo isso, e portanto permiti

Que eu continue sonhando com a minha casinha azul.

Permiti que eu sonhe com a minha amada também, porque:

– De que me vale ter casa sem ter mulher amada dentro?

Permiti que eu sonhe com uma que ame andar sobre os montes descalça

E quando me vier beijar faça-o como se vê nos cinemas…

O ideal seria uma que amasse fazer comparações de nuvens com vestidos, e peixes com avião;

Que gostasse de passarinho pequeno, gostasse de escorregar no corrimão da escada

E na sombra das tardes viesse pousar

Como a brisa nas varandas abertas…

O ideal seria uma menina boba: que gostasse de ver folha cair de tarde…

Que só pensasse coisas leves que nem existem na terra,

E ficasse assustada quando ao cair da noite

Um homem lhe dissesse palavras misteriosas…

O ideal seria uma criança sem dono, que aparecesse como nuvem,

Que não tivesse destino nem nome – senão que um sorriso triste

E que nesse sorriso estivessem encerrados

Toda a timidez e todo o espanto das crianças que não têm rumo…

Senhor, ajudai-me a construir a nossa casa

Com janelas de aurora e árvores no quintal –

Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores

E ao crepúsculo fiquem cinzentas como as roupas dos pescadores…

(Manoel de Barros. Poesia completa. São Paulo : Leya, 2010)

por João Wanderley Geraldi | out 27, 2018 | Blog

Que me desculpem os entusiastas de Ciro Gomes. O vídeo que acabou postando, atendendo na verdade a pedido de Carlos Lupi, presidente do PDT, ao pedir que todos votem “compreendendo a necessidade de votar com a democracia, contra a intolerância, votar pelo pluralismo”, e ao mesmo tempo ressaltando que ninguém deve votar contra suas convicções e ideologias, é um desserviço à democracia.

Parece que se tornou moda agir à Dias Toffoli: dizer coisas vagas para que se registre que algo disse, quando na verdade destes sujeitos se esperaria mais do que meras defesas de ideais que todos compartilhamos. Fernando Henrique Cardoso ao menos não nos deu o desprazer de um vídeo. Mas Ciro Gomes, alinhado a seu irmão Cid Gomes, nos deu este desprazer de não ouvirmos o que todos esperavam – e quem não deveria esperar que um político do partido fundado por Brizola tomasse partido e se engajasse na luta contra o fascismo? Ele diz que não tomou um lado e nem se engajou na campanha pela democracia!!! E não o fez porque “não quero fazer isso por uma razão muito prática que não quero dizer agora. Se não posso ajudar, não quero atrapalhar”.

Pois o grande líder, que na segunda-feira quer assumir a liderança de um grande movimento em defesa da democracia, presta neste momento um grande desserviço à democracia, apesar das palavras bonitas que usou ao estilo dos que ficam no muro. Ao dizer que seu engajamento se deve a uma “razão muito prática” que não explicita, o Sr. Ciro Gomes, ainda que amanhã vá votar em Haddad (pessoalmente, ouvindo sua declaração, penso que votará em branco), ao remeter a uma razão não explicitada abre espaço para que os seus ouvintes preencham este vazio semântico com o que quiserem.

Sua declaração, nesta passagem e nos termos em que está, pode inclusive ser usada pela campanha de Jair Bolsonaro.

Terá o Sr. Ciro Gomes capacidade para liderar, a partir de segunda-feira, um movimento democrático para este tempo de horror que ele mesmo está ajudando a construir?

Ele poderia ter sido o vice na chapa que seria Lula/Ciro. Aliás, quem tentou costurar esta chapa foi Haddad. Ele recusou o convite. Ora, qualquer sujeito levianamente informado sabia que o Judiciário não permitiria a candidatura de Lula, e Ciro teria sido o candidato com, provavelmente, Haddad ou outro de vice. Mas ele não quis se aliar ao campo de esquerda. Pelo contrário, passou a namorar com a direita. Afinal, ele foi deputado estadual no Ceará, antes da redemocratização. Imaginem de que partido…

Aqui mesmo escrevi dois textos sobre as andanças à direita de Ciro Gomes. Penso que esta fala gravada, postada, somente demonstra o que sempre foi: rancoroso com a esquerda, amável com a direita.

por João Wanderley Geraldi | out 27, 2018 | Blog

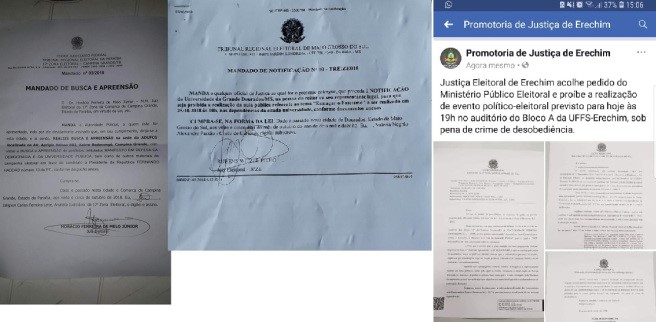

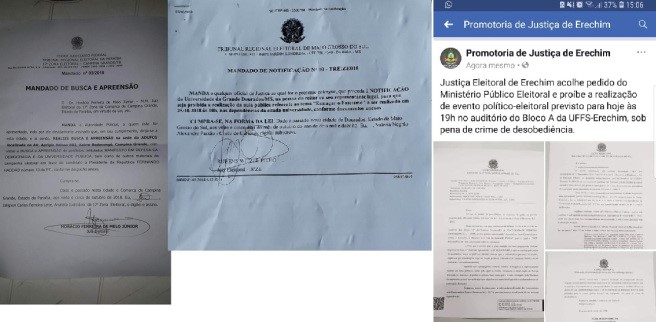

A determinação da juíza Dra. Maria Aparecida das Costa Bastos de mandar retirar, sob pena de prisão do diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, por a faixa dizia DIREITO UFF ANTIFASCISTA foi além dos serviços de servidão voluntária que tem caracterizado a ação de juízes e tribunais regionais eleitorais.

Ao considerar que uma faixa contra o fascismo, como consideraram a aula sobre fascismo na UFRJ, atos de campanha contra o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, os senhores e senhoras juízas estão chamando o Cujo de fascista! E por isso mesmo dando razão à atividade universitária de, na sua liberdade acadêmica, informar e ensinar o que é o fascismo. Uma obrigação da universidade. Que os juízes, mesmo confirmando o que sabe, que o candidato é fascista, não permitem que a universidade cumpra.

Estamos numa situação absolutamente esdrúxula. Um judiciário partidarizado que não aceita encarar a realidade porque dominado pela paixão política. Mas, de outro lado, de tão subjugado que está, acaba por produzir raciocínios cuja compreensão exige que um enunciado não proferido venha à tona, precisamente aquele que este mesmo judiciário quer negar: estamos à beira do fascismo!

No entanto, este mesmo judiciário ouve com entusiasmo discursos fascistas como aquele proferido pelo candidato Bolsonaro no domingo passado, para seus fieis seguidores que povoavam a Av. Paulista. Nesta fala ele cometeu inúmeros crimes, inúmeras ameaças de morte.

Obviamente, nenhum processo judicial contra isso será instalado. Se para fazer de conta a procuradora geral ou algum substituto qualquer impetrar qualquer coisa diante das mais altas instâncias deste mesmo judiciário, obviamente o despacho será ao estilo introduzido em nosso direito pelo juiz Luís Felipe Salomão: como não há crime quando se calunia descaradamente, também não haverá crime quando se ameaça.

por João Wanderley Geraldi | out 27, 2018 | Blog

Estas três notáveis novelas que compõem um só volume, publicado orginalmente em 1959 (Lisboa, Editora Portugália) certamente não foram os primeiros escritos ficcionais do mestre Agostinho da Silva (* Porto, 1906, + Lisboa, 1994). Nos 92 anos de vida agitada, este filósofo, professor, poeta, ensaísta, filólogo e entomólogo foi, sobretudo, um militante da cultura e da política.

Formou-se em Letras, e um ano depois de concluído o curso, já defendeu sua tese de doutoramento, aos 23 anos, em estudos clássicos. Como não poderia deixar de ser, participou da Seara Nova onde certamente conviveu com Jaime Cortesão, que encontrará no Brasil e com o qual participará da organização da Exposição do 4º. Centenário da cidade de São Paulo.

Foi professor secundário em Aveiro, a partir de 1933, mas foi demitido porque se recusou a assinar documento exigido pela ditadura de Salazar (lei Cabral) declarando que não pertencia a nenhuma organização “secreta” (no fundo, qualquer organização de esquerda). Preso em 1943, vai para o exílio no ano seguinte, na América do Sul, radicando-se no Brasil (1947) onde trabalhou como entomólogo na Fundação Oswaldo Cruz, deu aulas em muitas universidades, foi um dos fundadores de duas grandes universidades brasileiras: UnB (Brasília) e UFSC (Florianópolis). Somente retornou a Portugal na chamada “primavera marcelista”, período ainda ditatorial, mas já com Salazar morto e enterrado…

Somente estes dados biográficos são suficientes para “perceber o tipo” como diriam alguns portugueses. Realmente deve ter sido muito grato o convívio com um pensador militante como foi Agostinho da Silva. Vivo insistindo com minha amiga Luíza Cortesão para que escreva suas memórias, que incluem muito convívio tanto com seu tio Jaime Cortesão, mas também com outros intelectuais, entre eles Agostinho da Silva, que, segundo me disse, teve grande influência em sua vida. Esperemos, e esperemos sentados, porque Luíza Cortesão não consegue parar em sua própria militância, seguindo os caminhos que lhe ensinaram o pai, o tio e… Agostinho da Silva.

Vamos às três novelas. Elas estão na ordem em que foram escritas, informa a nota prévia, assinada precisamente por “Mateus Maria Guadalupe”, um heterônimo de Agostinho da Silva. Já se vê que o estilo é memorialístico, mas sem datas, sem cronologias, sem remessas a um mundo que não o ficcional (ainda que jamais uma obra de ficção é “pura em si mesma” e deixa de ter seus laços com a vida, em seus tempos e seus espaços). Ainda que tenha lido obedientemente na ordem dada pelo autor, aqui vou desobedecê-lo porque ao final da terceira novela (quando aparece o nome de Mateus como a personagem narradora) descobre-se uma sequência cronológica que, compulsados os dados biográficos do autor, fazem ver que realmente são memórias ficcionalizadas, memórias de relações com as três mulheres que dão título ao volume.

Comecemos por Teresinha! Trata-se de uma menina bela, empregada em uma indústria têxtil, com quem o amigo Carlinhos namora. Os pátios das casas de ambos se juntam no muro que os separa. Carlinhos vai aos fundos, namora através do muro e aos domingos e feriados passeia com Teresinha pela cidade do Porto.

Os encantos de Carlinhos ficavam para os lados do quintal que era estreito e comprido, com um só renque de nespereiras e, junto ao muro, canteiros de flores, quase tudo malmequeres e amores-perfeitos. Flores contraditórias, mas para Carlinhos muito bem. Ele era assim mesmo: contraditório; ou, como a terra, alegremente e vigorosamente alimentando suas flores, fossem quais fossem; ou, como a vida, talvez indiferente a terra e a flores.

Carlinhos era então estudante de medicina e colega do narrador, Mateus, já formando em engenharia, mas também ele estudante de Medicina. Mateus insiste com Carlinhos: que quer ele com Teresinha? Casar? E recebe a resposta: namorar, somente namorar… o que a mãe do “namorador” chamará de “passar o tempo”. Quando se chega a este estágio da narração, compreende-se a descrição dos canteiros de flores da passagem citada acima. Carlinhos gosta de Teresinha, mas também não gosta de casar… de encarar seriamente o amor. Vive malmequeres e amores-perfeitos.

Acontece que Carlinhos, suficientemente endinheirado, quer estudar fora. E vai embora de Porto para completar seus estudos. Mateus perde de vista Teresinha, mas numa visita aos pais do antigo colega fica sabendo que a família tinha mudado de endereço, estava agora “lá para as Fontainhas”.

Começa então Mateus, sorrateiramente, a ver a saída de Teresinha da fábrica e para onde vai. E não deixa passar a ocasião, para se aproximar, e agora, será ele quem passeará e namorará Teresinha. No enredo, o pai da moça, um varredor da Câmara que trabalha à noite, fica doente e o estudante de medicina lhe arruma remédios. E numa manhã qualquer, lendo o jornal, Mateus se depara com a notícia da morte trágica do velho pai: fora morto a tiros: estava descansando no vão da porta de uma casa, dormiu, caiu e fez barulho. O dono, crente que se tratava de ladrão, abre a porta e o mata. Corre Mateus para acompanhar Teresinha e sua tragédia.

Mas também ele “apenas passa o tempo” porque depois de muitos passeios diz à Teresinha que irá para Paris para continuar seus estudos. Formado em medicina, não quer clinicar. Pretende se especializar em Parasitologia, queria estudar artrópodos com Viñet e Morrales.

O nosso último passeio foi para os lados de Santa Justa, pelas encostas de lousa […] … peguei num bocado de lousa e joguei-o na cerca: a lousa fendeu-se e pareceu-me ver fóssil; engraçado se fosse fóssil; e era fóssil: trilobite.

– Olhe o que ficou deste bicho, Teresinha. O bicho morreu aqui: depois veio mais terra por cima e ele ficou preso e deu o jeito dele à pedra.

Era tudo quanto eu lhe podia explicar.

– Foi há muito tempo?

– Há muito tempo, Teresinha. Não havia ainda gente no mundo.

[…]

– Então podia ficar para aí sem ninguém nunca dar por ele.

– Claro que podia.

– Foi uma sorte a gente vir cá e o senhor jogar a pedra.

– Porquê, Teresinha?

– O senhor não acha que era triste se ninguém desse por ele? Para que é que valia a pena ter vivido?

Um fóssil, dando forma a uma pedra, encontrado e mais uma vez lá abandonado. Assim lá fica Teresinha, órfã e mais uma vez abandonada. Quase como se fora destinada a ser o objeto com que “deixar passar o tempo” … Aliás, de todas as três mulheres, esta é a única que tratará aos namorados que aparecem na novela como “Senhor”!

xxxxxx

Joan é encontrada numa aula de estudos clássicos, em Paris. Estudante inglesa. Mateus lhe faz a corte. Convida-a de imediato para um restaurante. Joan aceita e lhe diz que será bom que conheça Andrew Casterell, o namorado. Este estuda engenharia (aeronáutica) e pretende ser piloto. Os três se tornam amigos e passam a passear juntos em Paris, a fazer a ronda dos cafés, e a ronda dos museus sempre por insistência de Joan, que acaba sendo uma espécie de “comandante” dos passeios: define os lugares, define as visitas. Está estabelecido o triângulo amoroso, sem que jamais Mateus torne explícita sua paixão por Joan. Ao grupo, mais tarde, veio juntar-se o polonês Joy Virionik, trazido por Andrew.

Os tempos são dos inícios da segunda grande guerra. Hitler na Alemanha, o nazismo espancionista. Mateus insiste: a guerra chegará à França. É hora de partir. Mas os amigos recusam. Andrew acaba se apresentando como voluntário da força aérea inglesa; Joan abandona os estudos clássicos para fazer curso de primeiros socorros e torna-se enfermeira. Mateus volta à península, vem para sua terra em Ervide [Algarve? Alentejo?], terra que herdara, que viera do avô aos pais, e dos pais ao neto. Com casario senhorial. Com a grande mesa que já fora lotada de filhos, netos e agregados sob a batuta do avô. Mateus vive na preguiça, no passar dos dias, no nada fazer.

A mim, pelo contrário, o tempo me comia. O que era decerto censurável: e era censura que eu lia todos os dias nos olhos de minha avó, a Maria Mateus de que tiraram meu nome , e que eu ainda conheci em férias naquela mesma casa ou em Armação, e que ficara meio lendária na família […]

Mateus mantém o contato com seus amigos Joan e Andrew. Escrevi muitas cartas e inicialmente recebi respostas, quase imediatas. À medida que as forças alemãs entram em França, as respostas de Joan vãoi demorando mais a chegar. Mateus começa a se preocupar com os amigos, e através de embaixadas descobre que Andrew “killed in action”, e que Joan (esta foi mais difícil de encontrar) estava num hospital próximo a Biarritz. Mateus consegue atravessar a Espanha em trem, encontrar Joan na divisa e trazê-la para Ervide, onde recomeçam uma vida de amigos com longos passeios pelas redondezas.

Certo dia, Mateus recebe uma carta do Brasil: o governo norte-americano querendo expandir sua base aérea em Natal, precisa comprar terras. E parte destas terras pertenciam a Mateus, que as herdará da avó Maria Mateus, que um dia fora embora da casa grande de Ervide e enriquecera no Brasil… Mateus vai para o Brasil. Joan não quis acompanhá-lo. E enquanto ela volta à enfermaria de Biarritz, Mateus não retorna da América do Sul, por onde vaga pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Argentina. Mas escreve para Joan, continua uma amizade “epistolar”. Terminada a guerra, numa destas cartas fica ssabendo: Joan e Joy haviam casado. E já tinha tido o primeiro filho que se chamou George, como sempre quis Joan homenagear o rei inglês. E insiste Mateus: que tenham uma filha, a quem dariam o nome de Mary, em homenagem ao próprio Mateus (lembremos: Maria Mateus, a avó; o heterônimo ou o nome do personagem memorialista, Mateus Maria Guadalupe, como aparece na nota prévia à 1ª. edição).

xxxxx

A terceira novela, e a primeira da coletânea, Herta, é a mulher loira, norte-americana, rica, toda de um barco (batizado de Herta) que Mateus conhece em Montevideu num passeio pelo cais em que encontra um patrício dos Açores pescando, e é precisamente um dos marinheiros do barco.

Na conversa fica sabendo: o barco é de Herta que vive pelos mares porque somente no mar poderia sobreviver Patrick, o pintor a que Herta ama e a quem dedica sua vida.

Quase ao mesmo tempo, um automóvel cinza transpôs o portão e veio devagar até junto de nós: quem quer que nele estava, e que eu via mal pelos reflexos da luz no pára-brisas, demorou-se dentro, pagando. E quando a porta se abriu, saiu uma mulher alta, direita e decidida, de cabelo negro cortado curto, e uns olhos verdes como nunca vi outros. Fitaram-se em mim apenas um momento. Mas só vi aquela cor duma outra vez: quando, perto de Ferragudo, olhado o poente, no instante exacto em que o sol se punha, o horizonte ao bordo de água teve um clarão brusco de esmeralda profundo.

Mateus se tornara definitivamente entomologista, especialista em parasitas homópteros… e recebe convite para um encontro com outros estudiosos em Dacar. Entre Baía e Dacar nem mar existe: só calor. Mas lá mais uma vez encontra o Herta atracado no porto, com sua bandeira de listas americanas.

Acabam se encontrando num bar: os entomologistas bebiam, e Herta com Mr. Pick (Patrick) entram. Compartilham a mesa do bar. Conversam sobre a vida, sobre filosofia, sobre o que pensa Patrick, pintor e pensador. Dos diálogos, extraio alguns enunciados:

… Eu pinto, ou tento pintar, dá no mesmo, modelos do mundo.

… o senhor acha que arte é capaz de modelar o mundo.

… o ponto difícil é saber por que motivo o artista influi sobre o mundo. Há duas hipóteses: o mundo é uma invenção do artista e na medida em que ele se transforma o mundo se transforma; outra, que talvez possa chamar… não, outra, apenas, a de que dentro do artista há algum núcleo fundamental que pode reunir o artista e a vida e fazer que desapareçam as antinomias.

… Haveria uma terceira […] a de que o artista é ele próprio a manifestação de alguma coisa de que o mundo é outra.

… o que o mundo afinal precisa é homem novo que seja, a um só tempo, a um só impulso e uma só obra, artista, sábio e santo.

… o senhor confunde saber com ciência; veja lá, uma coisa que o Sócrates deslindou há tanto tempo. Ninguém atinge santidade pelo saber; mas ciência é outra coisa, Sir: é descobrir o essencial na multidão do anedótico; a chave única das mil salas do palácio.

– Do palácio do real, do palácio do tempo e do espaço.

Terminado o encontro de Dacar, Mateus retorna para a América Latina e numa viagem em que sobre o Rio da Prata, segue pela Bolívia, chega à Amazônia, em Manaus toma um avião para Belém. O avião tem uma avaria: desce em Santarém. Pois em Santarém, no meio da floresta, no encontro do Tapajós com o Amazonas, Mateus sai da pista do aeroporto para a cidade matando o tempo… e encontra no restaurante em que entra nada menos do que seu patrício dos Açores, com o marinho de Vigo que fora o cozinheiro do Herta! E no almoço fica sabendo: Mr Pick tinha feito uma cirurgia, curara-se, mas o casal continuara navegando. Aconteceu um acidente: ele cai no mar e morre. Herta volta para a Califórnia, dispensa a tripulação… e os dois tentam a sorte em Belém. Não deu certo: instalam-se em Santarém…

xxxxx

Como se pode ver, a esta coletânea bem caberia o nome de Amores Infelizes ou Amores Irrealizados. Afinal, retorna a imagem: malmequeres entre amores-perfeitos. E o amor perfeito parece ser aquele que não se realiza: permanece sempre como o sonho estático do êxtase do encontro.

A apresentação das novelas em outra ordem que não aquela que lhe deu o autor tem uma razão de ser: compulsando o que se conta nas novelas e a vida de Agostinho da Silva, tudo faz sentido. Ele se tornou entomologista no Brasil. Ele andou pelo Uruguai. Ele viveu alguns anos “por aí…” até se estabelecer no Brasil. E faz sentido inclusive seu preceito da ética da renúncia. A renúncia ao amor sem deixar de amar. Afinal, em certo momento Mateus diz já no início da novela Herta: “ … acho que por excesso de vida exterior, o imaginar me ocorre tão delgado que apenas consigo narrar o que vi, ouvi e senti”.

Referência. Agostinho da Silva. Herta Teresinha Joan ou Memórias de Mateus Maria Guadalupe. 4ª. edição. Lisboa : Cotovia, 1990.

por João Wanderley Geraldi | out 26, 2018 | Blog

Parece que o TSE só leva em consideração ataques que lhe sejam dirigidos diretamente, quando a campanha do Bolsalão acusa as urnas eletrônicas, o TSE de manobrar os resultados, estas coisas todas… Todos viram a vergonhosa coletiva convocada pela presidenta do tribunal, D. Rosa Weber, que não deixou por menos: se fez acompanhar do Gen. Sérgio Etchgoyen, prestando vassalagem desnecessária.

Mas é o todo do Judiciário que está partidarizado: desde as procuradorias aos juízes de 1ª. instância, que neste sentido seguem o exemplo que lhes dão os tribunais superiores. Que foi aquilo, aquela nota anódina do Presidente do STF quando veio a público a ameaça do “garoto” à instituição?

Agora, fiquemos com esta extraordinária decisão do juiz Luís Felipe Salomão, membro do TSE: não acatou pedido da campanha de Fernando Haddad para retirar das redes sociais a acusação de pedofilia que lhe faz o candidato fascista. Como todos sabem, páginas do livro de Haddad foram arrancadas, substituídas por outras e destas espúrias retiram texto que não está nos livros que todos temos dizendo que Haddad defende a pedofilia, a relação sexual de pai com filhas, e outras barbaridades que somente os imbecis bolsonaristas conseguem ler sem se envergonharem. E não só leem, também compartilham feitos robôs!

Pois o Senhor Juiz, em seu despacho em que decide manter no ar tais postagens caluniosas argumenta que se trata de liberdade de pensamento, expressão e informação e vai mais longe o Senhor Juiz fascista: “nos espaços para comentários é possível contrapor posições tomadas por internautas”. Uma teratologia.

Enquanto os de cima vão tomando decisões desta ordem, os abaixo vão proibindo qualquer debate ou discussão nos meios universitários. Houve até juizeco que proibiu uma aula sobre o fascismo! Ensinar o que foi e é o nazi-fascismo se tornou crime!!!

Muitas vezes afirmei aqui que estávamos numa ditadura do judiciário, com apoio da mídia tradicional e com a força da polícia, particularmente da PF. Neste processo eleitoral o poder evaporou e os juízes estão alvoroçados. O véu se rasgou. Agora o judiciário é simplesmente vassalo e presta serviços, com urgência e presteza, ao que há de mais torpe entre os militares brasileiros: o pensamento fascista.

Bom… prestar serviços pode resultar de uma imposição ou da servidão voluntária. Como a imposição não é explícita, a servidão voluntária emerge com vontade extrema de agradar e chegar aos resultados eleitorais que os patrões do judiciário querem. Lembremos que o Gen. Villas Boas já disse que somente aceita um resultado nestas eleições: a instauração pelo voto de um governo fascista.

O Gen. Mourão tem grande prestígio nas Forças Armadas. O boneco que somente sabe dizer, sobre qualquer assunto, o mesmo enunciado: “Vamos mudar isso aí”, provavelmente sem saber sequer qual a referência contextual do “isso aí” porque é incapaz de compreender qualquer coisa. O boneco será mantido vivo, no mínimo por dois anos, enquanto o Gen. Mourão governará do Palácio do Jaburu e depois diretamente do Planalto, cumpridas as regras constitucionais, porque não haverá “rompimento” com o sistema jurídico exceto aquele a que já estamos acostumados nas decisões judiciais do estilo das proibições ou das decisões teratológicas.

por João Wanderley Geraldi | out 26, 2018 | Blog

Os educadores devem desenvolver um programa de alfabetização emancipadora enformada por uma pedagogia radical, de modo que a língua dos alunos deixe de proporcionar a seus falantes a experiência de subordinação e, ainda mais, possa ser brandida como uma arma de resistência à dominação da língua padrão. (Donaldo Macedo)

Dentre as múltiplas facetas da correlação entre linguagem, cultura e ideologia, é a questão da aquisição da modalidade escrita da linguagem e seus percalços que é aqui focalizada. O foco, seguramente, é consequência do espaço social e cultural por que transitamos, espaço em que a própria correlação é discutida, pois dificilmente em grupos sociais ditos não letrados – por exemplo, numa roda de causos, lendas e histórias – a cultura e a ideologia são tematizadas, o que não significa que nos causos, lendas e histórias não circulem cultura e ideologia.

A seleção do foco, por si, já coloca inúmeras outras questões: enquanto sujeitos históricos, herdeiros de e pertencentes a uma cultura letrada, não deixamos de reconhecer a existência de uma cultura oral, popular, transmitida de geração a geração. Nem deixamos de reconhecer que, no cotidiano distante dos bancos letrados, gestam-se outros modos de conceber o mundo, outras linguagens e mil formas outras de sobreviver na “cidade das letras”. Mas são “outros”. Contraponto necessário e constitutivo.

Consequência de nossa própria história, a oralidade “primária e imediata, sem contato com a escritura” está perdida. Para Zumthor (1993), “ela se encontra apenas nas sociedades desprovidas de todo sistema de simbolização gráfica, ou nos grupos sociais isolados e analfabetos”.

Três qualificações necessariamente destacáveis: desprovidas de, isolados e analfabetos. Sempre uma ausência, sempre uma falta. Atribuição de uma sociedade provida de alfabeto, ligada (ou crucialmente plugada) e alfabetizada.

Do ponto de vista da linguagem, poderíamos estudar a correlação entre linguagem, cultura e ideologia nos signos constituídos nos processos de interação social destas sociedades de tradição exclusivamente oral, mas, para tanto, teríamos que nos desvestir de nossa própria tradição para evitar qualquer contaminação entre dois mundos distintos: o mundo letrado, em que nos constituímos, e o mundo oral, que apenas podemos imaginar, já que não podemos nos desvestir de nossa própria história.

Para centrar-me no foco dos processos de aquisição da escrita no contexto de sociedades letradas, mas fundamentalmente de classes e exclusões sociais, retomo dois estudos em que predomina a oralidade, cada qual com uma relação muito específica com a escrita.

Vencio (1996), sem seu estudo sobre a apropriação da escrita pelos Jarawara, aponta

Quando, pela primeira vez, chegamos em Água Branca (1986), vimos uma placa pendurada em uma vara erguida no centro da aldeia, com várias letras escritas. Eram letras maiúsculas, algumas de cabeça para baixo, outras ao contrário e ainda alguns riscos imitando letras. A placa tinha sido feita por um dos rapazes e estava representando o nome do lugar, Fasawa (Água Branca). (Vencio, 1996:35)

Sociedade de tradição oral, certamente a necessidade de identificar por escrito o lugar deriva do convívio inicial com a escrita, consequência do contato com a sociedade branca, acentuada pelo “relacionamento comercial com os patrões, os seringalistas e os comerciantes da região, que anotam as operações comerciais, registrando principalmente as dívidas da população local (ribeirinhos e povos indígenas)”.

Foi o contato com o outro, o letrado, que levou o povo Jarawara a querer aprender a escrever, a ter escrita. Feita a descrição fonológica da língua e elaborado um material didático inicial em Jarawara, instaurou-se um processo de ensino em que “cada um ensina um”. Presumivelmente, a alfabetização destinava-se a resolver os problemas trazidos pelo contato, mas ao processo de apropriação da técnica da escrita aliou-se também um processo de construção de uma prática social Jarawara: o uso da escrita para a produção de cartas, com características muito particulares:

A característica mais marcante da carta Jarawara é o seu caráter público. Em outras palavras, a carta, embora dirigida a uma pessoa em particular, é livremente lida e compartilhada por todos. É fato que existem cartas que circulam secretamente. Porém, a natureza coletiva impressa na circulação de cartas faz com que essas “cartas secretas” sejam cobiçadas por todos e cercadas de cuidados muito particulares dos correspondentes: portadores especiais, pseudônimos. Escrita por indivíduos e lita por todos, a carta Jarawara ao circular no espaço social da comunidade articula desejos pessoais e o do conjunto do povo. (op.cit., p. 82)

Conforme a pesquisadora, a rapidez com que o povo assumiu o controle do novo conhecimento transformou o sistema “cada um ensina um” em “muitos ensinam um”, de modo que “alguns que ainda não sabem pedem a outros para escrever suas cartas mas ninguém se acomoda nesta posição. Cada um, por si mesmo, quer escrever cartas. Por isso continuam estudando até conseguir aprender”.

Instigado pelo poema épico de Raul Bopp, o segundo estudo que retomo opera com narrativas orais do mito “Cobra Norato”, documentado por Martius em 1819, e registrado por Câmara Cascudo (1954) em seu Dicionário do Folclore Brasileiro. O mito de Cobra Nonato “não há ribeirinho que não o conte ou não o tenha ouvido de seus pais e companheiros”. (Miotello, 1996)

Confrontado com as aparentemente diferentes “versões” do mesmo mito, o pesquisador analisa as narrativas dos diferentes sujeitos com base em duas perspectivas. De um lado, segundo Lord (1978), reencontra em cada narrativa os elementos comuns extraídos do “baú de tradições” e destaca nas composições, únicas e irrepetíveis, os investimentos da performance do narrador. De outro lado, tendo presente estas distinções, utilizando-se do conceito de “projeto de dizer” de Bakhtin (1992), reencontra em cada narrativa uma diferente orientação discursiva resultante da situação social mais imediata da interlocução e de sua inserção no horizonte social mais amplo tal como o conceber o narrador.

Assim, no ribeirinho residente a 190lms de Porto Velho, Madeira abaixo, margem esquerda, na foz do Jamari, os elementos composicionais remetem à necessária ordem das coisas segundo a natureza, concebida imóvel e disposta a castigar quem a desorganiza; no pescador reencontra o trabalho no rio, tarrafas presas desenganchadas com ajuda de Cobra Norato, a solidão do meio do rio rodeada por seres encantados; no narrador do mercado, ex-seringueiro urbanizado e evangélico, a composição que orienta a busca no baú das tradições vem marcada pela ética familiar, religiosa e rígida, que impõe a Cobra Nonato os deveres de filho que “permanece com a mãe até a morte” (Miotello, passim).

Estes dois estudos exemplificam diferentes relações entre a oralidade e a escrita, ao mesmo tempo que permitem extrair elementos para a discussão entre as modalidades da linguagem e sua correlação com a cultura.

No primeiro estudo, entre outros aspectos, merece destaque o modo de apropriação da tecnologia da escrita feita pelo povo jarawara. É o alfabeto enquanto artefato transferido para um povo ágrafo como tecnologia que merece discussão. No segundo estudo, a permanência da transmissão oral de um mito tradicional mostra que a mobilidade da composição obedece a condições específicas de interlocução e vai realimentando o “baú das tradições”, de modo que este também não pode ser considerado como um depósito estático e imutável, pois as variações composicionais vão dando ao mito novas cores e vestimentas. Como a composição demanda um narrador, ausente nos processos de oralidade segunda (Zunthor, op. Cit.) são as pretensões de rigidez da escrita que merecem discussão.

Alfabeto: artefato e tecnologia. Usarei aqui os dois termos para fazer uma distinção muito própria: o artefato não tem autor; sua ‘descoberta’ não é datável, é produto do trabalho histórico e coletivo de uma cultura; dos artefatos culturais fazemos uso sem nos apercebermos de que poderíamos existir sem eles; os artefatos são naturalizados como se pertencessem às coisas do mundo (lembremos que quando vamos escrever e não conseguimos, jamais imaginamos que está faltando alfabeto!). A tecnologia será entendida aqui sempre como uma “importação” cultural, porque externa à história coletiva; inicialmente, fazemos uso dos produtos tecnológicos conscientes de que são objetos/facilidades resultantes de um certo momento histórico datável e sua incorporação aos ritmos de nossas vidas vai tornando-os ‘quase-artefatos’ e somente os re-percebemos como externos quando eles faltam (somente nos momentos de transtornos causados pela falta de energia nos lembramos de que nem sempre o mundo acendeu lâmpadas”).

O longo percurso histórico até chegarmos às escritas contemporâneas foi percorrido de formas diferentes pelas culturas ocidental e oriental. Esta, tomando da linguagem sua característica semântico-representacional, desenvolveu as escritas ideográficas procurando registrar da fala seus sentidos. Os ideogramas estão longe das representações pictóricas iniciais que pretendiam representar, com ‘desenhos icônicos’ os objetos referidos pela linguagem e, pela ordem dos elementos na sequência, permitir que o leitor ‘extraísse’ a sintaxe da frase e depreendesse os sentidos do enunciado. A cultura ocidental, tomando da linguagem sua característica sonora, desenvolveu as escritas alfabéticas à medida que foi conseguindo segmentar o continuum da fala em elementos cada vez menores (palavras, sílabas, fonemas).

Neste sentido, a longa história da construção do alfabeto pode ser compreendido como uma aproximação, de modo a obter elementos gráficos capazes de representar cada vez melhor a fala, mas retirando desta a voz que pronuncia. Na busca do registro fidedigno genérico da fala, perdeu-se não a entonação, cujos elemtnos podem ser recuperados em sinais diacríticos ou de pontuação, mas a apreciação que o tom da voz imprime à sequência sonora (lembremos os diferentes valores apreciativos na voz em surdina, na entonação calma ou aos berros, na fala lenta ou rápida, etc.).

Paradoxalmente o artefato que acabamos produzindo, ao aproximar-se da sonoridade da fala, distanciou-se da modalidade oral da linguagem. Este distanciamento não se construiu apenas porque os tons apreciativos foram perdidos – tecnicamente seria possível construir um conjunto de sinais gráficos capazes de recuperá-los e, na falta destes, na escrita podemos lexicalizar atitudes e vozes (como mostram expressões como resmungar, gritar, replicar etc.).

O distanciamento entre oralidade e escrita resulta de diferentes trabalhos discursivos, como tais marcados pelos processos sociais de apropriação das diferentes modalidades da linguagem. A escrita, exigindo aprendizagem formal e transmissão social marcada, sofreu um processo de apropriação social por certas camadas da população que nela foram imprimindo seus modos de apreciação do mundo, seus modos de falar, suas palavras – no sentido de logos – de modo que qualquer outra escrita que não se conforme ao discurso proferido pelas camadas que se apropriaram de um artefato coletivamente construído é considerada não escrita, quando, na verdade, o que se está excluindo são os discursos proferidos e seus sujeitos sociais.

Neste sentido, o que a experiência dos Jarawara tem a ensinar a uma sociedade letrada? Ao acederem à escrita como produto tecnológico, os Jarawara usaram e usam este produto para uma função por eles culturalmente definida – escrever e ler cartas. A escrita não está sendo usada como fazem patrões e seringalistas com seus registros contáveis; também não lhes interessou “registrar a própria história” nem escrever e ler livros que contém seus próprios mitos. Elegeram uma função muito específica – a interlocução à distância, efetiva ou fictícia – e passaram a escrever cartas. Obviamente, a possibilidade de existirem cartas produzirá efeitos na cultura Jarawara, mas somente o genocídio que a sociedade branca circundante lhe impõe tornará a escrita um modo de distinção tal como seu domínio produz entre aqueles que nasceram numa sociedade letrada, mas dela são excluídos não porque não possam conhecer o alfabeto, mas porque não são convidados a usufruírem dos produtos culturais por imposição de um modo de formação social.

As diferentes composições de Cobra Norato apontam para uma outra questão: trata-se, aqui, do convívio das modalidades oral e escrita, não sem as distinções sociais recém apontadas. A escrita poderia tornar acessível o ‘baú de tradições’, saber que poderia ser transmitido de geração a geração não só de boa e ouvido. Dos narradores, iriámos recolher nos atos de criação composicional novos elementos a constituir esta cadeia infinita de discursos.

No entanto, já entre os egípcios, duzentos anos depois da existência da profissão de escriba, os herdeiros dos escribas primeiros, aqueles que detinham a técnica da leitura, iniciaram o processo de atribuir à escrita a verdade: somente eles tinham a palavra verdadeira, porque tinham acesso pela leitura ao registro dos discursos fundadores.

Mais uma vez, os processos de apropriação social tornam a escrita aquilo que ela, em si, não é: lugar de distinção, clivagem, exclusão. Aceitos os diferentes discursos, haveria diferentes escritas, sintaxes distintas, composições diferenciadas. As estruturas sociais de exclusão forma construindo uma “cidade letrada” cujos sacerdotes, de um modo geral, praticaram a liturgia do poder, de modo que o alfabeto a duras penas conquistado como forma de aproximação da fala, dela distancia-se pelos discursos proferidos pelos letrados. Este processo produz o paradoxo de constituir para a escrita uma função que nunca orientou a construção do alfabeto: é como se escreve que se deve dizer. Ou seja, à escrita se atribui uma função jurídica de normalizar a fala, quando o alfabeto foi construído como uma tentativa de seu registro.

É a este “juridismo” da escrita (Grenfell, 1991), resultado da cultura escrita clerical (Illich, 1995), que os processos escolares de ensino/aprendizagem do alfabeto devem reagir. Trata-se, neste sentido, de opor-se à unicidade discursiva e linguística, porque a unidade, tanto em questões linguísticas quanto em questões culturais, somente poderia resultado uma imposição. Destinada ao fracasso, porque apesar dos séculos de tentativa de imposição, continuam a circularem diferentes discursos e o trabalho linguístico continha a produzir diferentes variedades.

Desloca-se, nesta perspectiva, a questão do ensino ou não ensino da língua padrão – que, para as práticas escolares resume-se à modalidade escrita das classes dominantes – para a questão da circulação de diferentes composições discursivas e para a utilização de diferentes elementos do ‘baú de tradições’ constituído ao longo da história dos homens porque, se neste estão as memórias do passado, as composições resultam dos cálculos da enunciação presente com base nas memórias de futuro das diferentes classes sociais, independentemente da variedade linguística que domina cada um dos narradores desta história.

Nota

- Originalmente, este texto foi escrito como minha participação de debatedor da Conferência do Prof. Dr. Donaldo Macedo (Universidade de Boston) no Seminário “A construção da Educação Brasileira”, comemorativo aos 25 anos de Pós-graduação em Educação da UFRJ. As ideias aqui contidas derivam tanto das discussões a propósito das constatações sobre a hegemonia temporal da oralidade em sala de aula, detectada nos dados da pesquisa “A circulação de textos na escola” (Azevedo e Tardelli, 1995), quanto da leitura prévia do texto da conferência. Nos debates do grupo de pesquisa, concluiu-se que a predominância da oralidade nas atividades da prática pedagógica – 606 episódios de produção de texto oral em 1456 episódios registrados – resulta de uma oralidade segunda, “de uma cultura letrada (na qual toda expressão é marcada mais ou menos pela presença da escrita)” (Zunthor, 1993:18). Agradeço ao CNPq pela bolsa de pesquisa concedida (Proc. 360659/91-5). Este texto foi publicado em Letras 19 (1/2), 2000: 9-16. Republicado em Educação & Sociedade, Dossiê políticas curriculares e decisões epistemológicas, ano XXI, vol. 73, Campinas, Cedes, 2000:100-108.

Referências bibliográficas

Azavedo, Claudinéia e Tradelli, Marlete C. Escrevendo e falando na sala de aula. In. Chiappini, Lígia (org). Aprender e ensinar com textos. Vol.I, São Paulo : Cortez, [1995], 1997.

Bakhtin, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes,[1952/530, 1992.

Grenfell, Adrete T. M. Vozes em contraponto. Da redação escolar à emergência dos sujeitos na produção de textos. Dissertação de mestrado, UFMG, 1991.

Illich, Ivan. Um apelo à pesquisa em cultura escrita leiga. In. David R. Olson e Nancy Torrance (orgs). Cultura escrita e oralidade. São Pualo : Ática, [1991], 1995.

Lord, Albert B. Thi singer of Tales. N. York : Atheneum, [1960], 1978.

Macedo, Donaldo. Alfabetização, linguagem e ideologia. Conferência proferida no Seminário A Construção da Educação Brasileira, UFRJ, 1997.

Miotello, Valdemir. Um mito amazônico em narrativas de roda. Repetição e mudança nos processos enunciativos. Disertação de mestrado, Unicamp, 1996.

Rama, Angel. A cidade das letras. S. Paulo : Brasiliense, 1984.

Vencio, Elizabeth. Cartasa entre os Jarawara: um estudo da apropriação da escrita. Dissertação de mestrado, Unicmapo, 1996.

Zumthor, Paul. A letra e a voz. A “literatura” medieval. São Paulo : Cia. das Letras, [1987], 1993.

Comentários