por João Wanderley Geraldi | nov 10, 2018 | Blog

Este romance é considerado um “romance de formação”, publicado em 1830 (ou 1831), tem por personagem central Julien Sorel, filho de um carpinteiro de uma pequena cidade do Franco-Condado (Varrières, uma cidade inventada pelo autor mas que corresponde a pequenas cidades desta região).

Como era franzino, fraco, o pai e os irmãos o tratavam com desprezo e violência. No entanto, um cura, Pe. Chelan, ensina ao jovem Julien a bíblia e alguma coisa de teologia. Dono de uma prodigiosa memória, o aplicado aluno aprende tudo e decora a própria bíblia em latim, que acaba dominando e graças a isso se torna leitor de autores clássicos. O ídolo de Julien é Napoleão e a sua época, em que havia, através do exército, a possibilidade de ascensão social [alguma influência da própria admiração de Stendhal por Napoleão, sobre quem escreveu um livro que não publicou em vida?]. No entanto, todo o romance tem por seu tempo a Restauração.

Sua fama de latinista o torna preceptor dos dois filhos do prefeito de Varrières. Para isso, veste o hábito de futuro padre, pois este seria o seu futuro. Ambicioso, passa a vida a calcular onde poderá fazer fortuna e celebridade.

Morando no ‘palácio’ do Sr. de Rênal, acaba por acontecer o inevitável: uma paixão entre Julien e a Sra. de Rênal. E cartas anônimas os denunciam… toda a primeira parte do romance se situa neste espaço de Varrières e ao triângulo amoroso. Incialmente, ele entre no processo de sedução como um calculista: que vantagens poderia extrair? Mas depois acaba se apaixonando pela bela esposa do prefeito.

A solução foi enfiar-se no seminário. As páginas que narram este período mostram a perfídia e a infâmia do clero, o jogo de interesses, as rendas, os curatos, os bispados…

Como ele foi protegido pelo diretor do Seminário, o Abade Picard, este o indica para secretário na casa do Marquês de la Mole, em Paris. E aí começa o que poderia ser chamado de “formação” do gentil-homem dos salões da nobreza. Encanta ou espanta, conforme a ocasião. Incialmente um parvenue provinciano, ele vai aprendendo como se joga nos salões, como de mantém uma palestra que nada diz, mas que mantém estes laços ilusórios que não vão além dos interesses de classe.

Obviamente, o Marquês não podia deixar de ter uma filha: Mathilde, a Srta. de la Mole, uma coquete do salão do marquês, que dava atenção a todos os pretendentes sem se decidir por nenhum deles… Mas que passa a observar Julien Sorel, o secretário de seu pai. Um servidor… e também agora, outra paixão emerge. Mathilde é uma mulher que não se submete e todo o projeto de Sorel será submetê-la a sua vontade, tornando-se amante sem qualquer paixão no início, mas depois aparentemente apaixonado. Mathilde fica grávida. Então se inicia o confronto entre o pai e a filha. Como estava a filha desonrada, a única possibilidade era elevar socialmente Sorel, que se torna capitão de hussardos em Strassburgo, mas já com um nome nobre (inventando-se a história de que seria um filho de fidalgo exilado nos tempos de Napoleão).

Tudo parecia ir para um fim tipicamente romântico, o casal realizando um casamento oficial e público, depois de já terem se casado às escondidas e tratando-se por marido e mulher. No entanto, a Sra. de Rênal, que depois do abandono de Sorel se tornara carola, é obrigado pelo seu “orientador de consciência” a escrever uma carta extremamente longa e em parte caluniosa contra Julien. O Marquês volta atrás, proíbe o enlace. Mas Mathilde consegue fazer chegar a Julien a informação. Ele volta a Paris, é informado da carta.

Volta no mesmo instante para Varrières, onde compra duas pistolas. Estuda os hábitos da Sra. de Rênal, e entra na igreja com a intenção premeditada de matá-la. Efetivamente faz dois disparos, erra o primeiro e o segundo atinge o ombro da vítima.

Segue-se a prisão, a transferência para Besançon onde ocorrerá o julgamento. Mathilde se faz passar por Sra. Michelet, visita-o na prisão e articula com os poderosos do lugar, usando de sua influência em Paris, que os jurados o absolvam. Gasta muito dinheiro na compra destes favores. Ao mesmo tempo, também a Sra. de Rênal, restabelecida do ferimento, vai para Besançon: a antiga paixão se reacende e os tempos de cárcere serão os tempos em que Julien Sorel conviverá com duas amantes, uma pela qual sente algo, outra que tem que aturar porque carrega seu filho.

Acontece o julgamento. Quando tudo indicava que haveria absolvição, no último mento perguntado pelo juiz se teria alguma declaração, Julien se declara culpado e pede a condenação justa à morte. E é condenado: os jurados traem os poderosos da região.

Enfim, depois do tempo da apelação sem resultados, Julien é guilhotinado e um seu amigo, Fouqué, consegue com muita propina que seu corpo lhe fosse entregue para sepultá-lo. Está o amigo na prisão, com o corpo enrolado numa manta, e chega Mathilde, apaixonada, que pega a cabeça do guilhotinado e a leva consigo. Houve o sepultamento do corpo, sem a cabeça, porque esta a própria Mathilde quis sepultar por sua própria mão depois de encerradas as cerimônias fúnebres.

A Sra. de Rênal tinha voltado para casa e três dias depois do sepultamento de Julien, morre entre seus filhos… E da Srta. de la Mole, Mathilde, a viúva, nada se diz além do fato de que mandara enfeitar a gruta em que Julien foi enterrado e que no encerramento das cerimônias distribuiu aos camponeses presentes milhares de moedas de cinco francos…

Este o resumo da história. É um enredo extremamente complexo, com muitos personagens. Nesta narrativa do “processo de formação” de Julien, dado como extremamente ambicioso, procedente do mundo plebeu e conseguindo sucesso nos salões de Paris e até fortuna, não fosse a carta denunciadora de Sta. de Rênal, sua primeira amante, nota-se que o narrador não tem qualquer simpatia por sua personagem! Pelo contrário, sempre que possível ressalta sua volubilidade, suas incertezas, suas dúvidas, sua ridícula ambição.

Lembremos: o tempo do romance é aquele da Restauração francesa (1814-1830), claramente conservador. Parte maior do tempo do romance se desenrola no ano de 1830. Neste ano, enquanto a nobreza conspira (um episódio em que Julien se viu envolvido em função de sua prodigiosa memória), arma-se a revolta popular a que muitas vezes aparecem referências: Mathilde insiste com o pai: havendo uma revolução, Julien Sorel se tornaria um grande nome…

Há algo inquietante: a formação do “homem de salão” que entra para a nobreza pelas portas dos fundos termina com a morte! A formação como uma caminhada para morte? Ou a morte como castigo à ambição e ao sucesso num mundo a que não tinha direito por nascimento?

Do ponto de vista formal, a narrativa se desenvolve cronologicamente, sempre acompanhando a vida de Julien Sorel, seu tempo de vida e seus deslocamentos pelos espaços: Varrières (cidade fictícia), Besançon (no seminário), Paris (secretário do Marquês de la Mole), retorno breve a Varrières para o assassinato da primeira amante e depos prisão, julgamento e morte em Besançon.

Há esporadicamente suspensões da narrativa, momentos em que o narrador se dirige ao leitor, como na passagem abaixo, entre parêntesis, portanto formalmente destacada, em que introduz um comentário à noite de amor proibido e que depois a Srta. de la Mole quer esquecer:

O resultado dessa noite de loucura foi que ela julgou ter conseguido triunfar de seu amor. (Esta página prejudicará por demais o infeliz autor. As almas geladas o acusarão de indecência. Contudo, ele não faz a todas as criaturas jovens que brilham nos salões de Paris a injúria de supor que uma única dentre elas seja suscetível das loucas agitações que degradam o caráter de Mathilde. Esta personagem é inteiramente imaginária, e até mesmo imaginada fora dos hábitos sociais que entre todos os séculos assegurarão um lugar de destaque à civilização do século XIX. […]

Não é também o amor que se encarrega da fortuna dos jovens dotados de algum talento, como Julien; eles se ligam com um laçõ invisível a um grupo, e, quando o grupo faz fortuna, todas as coisas boas da sociedade chovem sobre eles. Infeliz do homem de estudos que não pertence a nenhum grupo; censurar-lhe-ão até os mais insignificantes sucessos, e a alta virtude triunfará roubando-o. Senhores, um romance é um espelho que é levado por uma grande estrada. Umas vezes ele reflete aos vossos olhos o azul dos céus, e outras a lama da estrada. E ao home que carrega o espelho nas costas vós acusareis de imoral. O espelho reflete a lama e vós acusais o espelho! Acusai antes a estrada em que está o lodaçal, e mais o inspetor das estradas que deixa a água estagnar-se e formar o charco. […] )

O livro contém inúmeras remessas a outros autores, e cada capítulo, exceto os últimos quatro, onde se chega ao trágico, vem encimados por uma epígrafe.

Na prisão, esperando pela morte, Julien Sorel reflete sobre sua vida. Uma destas passagens me chama atenção:

À medida que menos me deixasse enganar pelas aparências, eu teria visto que os salões de Paris estão povoados de pessoas honestas como meu pai, ou de patifes hábeis como esses forçados. Eles têm razão, os homens de salão nunca se levantam de manhã com este pensamento aflitivo: “Como almoçar?” E eles se gabam de sua probidade! e, comparecendo ao júri, condenam sobranceiramente o homem que roubou um talher de prata porque se sentia desfalecer de fome!

Mais de trinta anos depois é publicado o famoso romance de Vitor Hugo, Os Miseráveis. E nele Jean Valjean rouba um talher de prata do bispo que o acolhera e a perseguição que lhe fará Javert pelo resto da vida…

Referência. Stendhal. O vermelho e o negro. São Paulo : Abril, 1971

por João Wanderley Geraldi | nov 9, 2018 | Blog

No ensino de línguas, dois aspectos da ortodoxia escolar têm estado constantemente na pauta de discussões: a questão do ensino da gramática e a questão dos objetos de leitura a serem privilegiados no ambiente de sala de aula. O objetivo deste trabalho é retomar estes temas a partir de uma perspectiva muito particular, aquela relativa à constituição dos objetos de ensino em língua materna.

O ensino e a aprendizagem da “gramática” têm sido tradicionalmente entendidos como caminho de correção da expressão linguística dos educandos, pressupondo-se que: (a) conhecer a descrição das estruturas linguísticas – do vocábulo à sintaxe (e mais recentemente chegando ao texto, pelo domínio de categorias da análise textual como coesão, coerência, informatividade, etc.) – permitiria um melhor desempenho linguístico; (b) conhecer algumas normas de combinação de recursos expressivos segundo o uso em determinada variedade levaria à rejeição de normas relativas a uma variedade linguística não ‘stadard’ e de domínio do alunos em suas falas e escritas.

No que concerne ao primeiro pressuposto, desse meados da década passada inúmeros trabalhos de linguistas brasileiros [e mesmo de gramáticos] têm apontado para seu equívoco, independentemente de defenderem ou não o ensino da descrição da língua na escola (por exemplo, Ilari, 1985; Luft, 1985; Bastos & Matos, 1985, para citar apenas textos de um único ano!), a questão reaparecendo de forma mais esparsa em trabalhos desta década (Possenti, 1996; Britto, 1997). No que concerne ao segundo pressuposto, a discussão mais frequente diz respeito a diferentes posturas metodológicas, em que se contrapõem, grosseiramente, defesas antagônicas: o conhecimento explícito de regras normativas ou o conhecimento implícito das mesmas regras extraídas pelo estudante em seu convívio com as práticas linguísticas (por exemplo, Luft, 1985; Geraldi, 19874; Dacanal, 1985; Back, 1987; Carvalho, 1988). Não pretendo retomar aqui estas discussões, mas apenas chamar a atenção para dois aspectos levantados por Britto (1997) em sua retomada do assunto: 1. No contexto de grande parte dos trabalhos, a noção de “norma culta” acaba remetendo à modalidade escrita, corrente em órgãos da imprensa e não à modalidade oral; 2. Mesmo nos trabalhos que têm proposto um estudo gramatical com base nos textos produzidos por alunos, (por exemplo Geraldi, 1984, Gallo 1992) acabam exigindo o conhecimento de regras normativas, um pouco mais elásticas em relação ao padrão escrito.

A segunda grande questão – o ensino da leitura – passa por discussões a propósito da seleção de gêneros, de textos e do acesso ao livro. Desde a década de 1960 domina o ponto de vista de que é necessário diversificar os gêneros de discursos em circulação na sala de aula, incluindo-se desde propagandas, histórias em quadrinhos, notícias e reportagens jornalísticas até a presença hoje quase tímida do gênero poético. Embora pareça ser uma questão ultrapassada, a denúncia de que o nível de profundidade dos chamados exercícios de “leitura e interpretação” não vão além da superfície textual ainda não surtiu o efeito de alterar as práticas escolares. Novamente, meu objetivo não é retomar tais discussões, presentes na literatura específica sobre a questão (por exemplo, Zilberman, 1982; Leite, 1983; Zilberman e Silva, 1988; Kleiman, 1989, Silva, 1995).

Como o título deste texto remete à constituição de objetos de ensino, adianto que não vou tematizar as relações entre escola e sociedade, seguindo a trilha das discussões nos estudos de sociologia da educação. O contraponto mais importante destas discussões diz respeito à antítese reprodução/transformação, uma e outra concepção atribuindo diferentes papéis para a escola no contexto social. Seguramente, dois autores são fundamentais para a compreensão dos diferentes pontos de vista. Bourdieu de um lado, Paulo Freire de outro.

Minha preocupação diz respeito a condições de produção, concretamente constritoras da atividade de ensino na sala de aula, sem, contudo, explicitarem-se como condições que a prática imediatamente expõe. Trata-se de aproximar as nossas questões cotidianas – da prática e da reflexão sobre o ensino de língua materna – ao projeto mais amplo de ciência moderna, na qual nos formamos e com base no qual temos agido no ensino.

De dentro da sala de aula

Tomando como ponto de partida para a reflexão dois textos produzidos por estudantes em diferentes momentos de escolaridade e em diferentes condições de produção, poderemos extrair indícios do processo de escolarização e suas consequências. Devo os dois textos a pesquisas independentes. O primeiro é parte do “arquivo” de textos do projeto “A relevância teórica dos dados singulares na aquisição da linguagem escrita” (Abaurre et alii, 1997). O segundo é parte do corpus de dissertação de mestrado de Cristiane Duarte (1998).

O primeiro texto é de um aluno no segundo ano de escolaridade, em que se narra a visita – verdadeira ou fictícia, não importa aqui – a um parque e se expõe um desejo (ter um pequeno animal doméstico, um periquito), em cuja composição sobressai o emprego do discurso direto entre as personagens, principalmente o narrador e o guarda. Apesar das dificuldades de manuseio da escrita, pode-se acompanhar toda a história de um desejo (e sua realização), inclusive com momento de sobressalto, quando o narrador é acusado de ladrão. É importante salientar que o leitor consegue ‘decifrar’ a escrita – e construir uma compreensão – até a altura do texto em que narrador chegaria em casa carregando uma gaiola com um periquito. O possível diálogo entre a personagem que narra e a mãe acaba ficando praticamente incompreensível (talvez porque neste momento narrador e autor se confundam, fato que uma análise psicanalítica poderia explorar). Transcrevo o texto na ortografia original, e até onde é possível acompanhá-lo:

Uauquelido olha sespobri animasi que lido seslido animas ai buqueria pelomenos um pequeno periquitinho

oseu guarda osior poderia midarum periquitinho

ocoisau um na posotidar nium animas como é seunome omeunome é Marcelo

o Marcelo, o Marcelo seufo tidar um periquiriqto toda mundo desse colégio vai quer si você não cotar a elis Eupso atetida um periquito cutido se vo ce mipromete que cuidara bei eu tidava maiaiol você Marcelo jura quecuida beidele ele sabi cata

eitão podileva o periquito seu guarda muito obrigado

olhai um meninu catano operiqito pega-ladrão perai eudei operiquito a ele abrio inta podeu

mamãe veive o ames que eu vgalidagoto que vai (ilegível) diva vai e vive nogala umperiquito (ilegível) vai me trata beidele

fim

(Auau! Olha esses pobres animais que lindo esses lindos animais. Ai, bem que eu queria pelo menos um pequeno periquitinho.

– Oh seu guarda, o senhor poderia me dar um peritinho?

-Oh coisa, não posso te dar nenhum animal. Como é seu nome?

– Meu nome é Marcelo

– Ô, Marcelo, o Marcelo se eu for te dar um periquito todo mundo desse colégio vai querer. Se você não contar a eles eu posso até te dar um periquito (cutido?) se você me promete que cuidará bem eu te dava, mas você Marcelo jura que cuida bem dele? Ele sabe cantar.

Então pode levar o periquito.

– Seu guarda, muito obrigado.

– Olha aí um menino catando o periquito. Pega ladrão!

– Peraí, eu dei o periquito a ele (abrio inta podeu)

– Mamãe vem ver o meu que ganhei do guarda que vai (ilegível) daí vai viver na gaiola um periqueito (ilegível) vai me tratar bem dele.

Fim.)

O aluno que escreveu este texto foi reprovado (é repetente) e o seu texto, trazido para discussão de professores, era apresentado como um texto-problema, e nas questões do cotidiano do ensino tratava-se de buscar alternativas para que a escrita se aproximasse do modelo padrão, de modo que “os erros” acabavam cegando o leitor/professor que não consegue, de modo geral, ver em tais textos um conjunto de acertos e uma configuração textual surpreendente. Dentro da sala de aula, pode-se dizer que estes são textos de autores sem leitores.

O segundo texto foi produzido em circunstâncias diferentes: trata-se de um texto produzido em prova de vestibular, e por isso mesmo ao final do processo de escolarização básica. Ainda que não se possa dizer que a situação de vestibular seja uma situação de sala de aula típica, o vestibular é, entre nós, um rito de seleção e de passagem sempre no horizonte dos procedimentos escolares, apresentado até mesmo como motivo de aprendizagem de certos conteúdos. Abstraindo-se as condições mais próximas de produção [como se fez na apresentação do texto anterior], o produto do esforço feito pelo candidato indicia os processos de formação escolar.

Proposta temática do vestibular de 1994, referente ao tipo de texto dissertativo

A Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, conhecida também como campanha contra a fome, tem provocado numerosas manifestações contraditórias, reavivando uma discussão antiga sobre a validade da ajuda aos desfavorecidos.

Levando em conta a coletânea abaixo, que contém fatos e opiniões diversas sobre aquela campanha, redija uma dissertação sobre o tema: dar o peixe ou ensinar a pescar?

- Já são quase 32 milhões de brasileiros famintos, num país que desperdiça somente em alimentos o equivalente a US$ 4 bilhões. Apenas 20% desse desperdício saciariam a fome de todos esses brasileiros. (“O avesso da fome”, Jornal do Brasil, 12/09/93)

- A cada ano que passa, mil crianças morrem por dia debaixo do céu brasileiro. Morrem de doenças para as quais a medicina criou uma ininidade de nomes, todos sinônimos de um só mal: fome, subnutrição. (Eric Nepumoceno, Caderno FOME, Jornal do Brasil, 12/09/93)

- Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto: é não ter o que comer na Terra de Canaã. (José Américo de Almeida, A bagaceira)

- Querido Cony, (…) venho te dar os parabéns pela crônica “Não é por aí”. Também eu não quero bagunçar a campanha contra a fome (…), mas já era tempo de alguém dizer que para acabar com a fome precisa-se de reforma agrária, justiça social, melhor distribuição de renda. A caridade é uma das virtudes teologais, mas para acabar com a fome no Brasil não basta… (Jorge Amado, Painel do Leitor, Folha de S. Paulo, 14/09/93)

- Betinho – … há uma relação estreita entre conjuntura e estrutura. Se eu não sou capaz de mudar alguma coisa aqui e agora, seguramente não serei capaz de mudar no futuro… Toda vitória que eu consiga hoje, por menor que seja, está criando condições para a reforma estrutural.

Folha – O movimento tem um caráter filantrópico, assistencialista. A filantropia sempre foi considerada inócua e muitas vezes associada à picaretagem.

Betinho – Pilantropia (M). Esse movimento está nos obrigando a diferenciar solidariedade de assistencialismo e filantropia de pilantropia. Para mim, solidariedade é um gesto ético, de alguém que quer acabar com uma situação, e não perpetuá-la. Já o assistencialismo é exatamente o contrário.

(de uma entrevista de Betinho ao jornal Folha de S. Paulo, 06/09/93)

- Mas eis que Chico Buarque, justificando sua participação no show do Memorial, veio com um argumento curioso. Você pode dizer que distribuir alimentos não resolve nada, lembrava ele, mas não distribuir resolve alguma coisa? Já que nada vale nada, um pouco de caridade é melhor do que nenhuma. (Marcelo Coelho, Folha de S. Paulo, 08/09/93)

- Na piscina do clube Harmonia ouvi uma senhora gordinha dizendo que a campanha contra a fome era comandada pelo PT e que tinha por objetivo arrasar com o nosso país. Outras senhoras gordinhas concordaram, repetindo a velha história de que era melhor ensinar a pescar do que dar o peixe… (Geraldo Anhaia Mello, Painel do Leitor, Folha de S. Paulo, 09/09/93)

- Pessoas que moram nas ruas de São Paulo não têm uma ideia exata do que seja a campanha da Ação pela Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Elas se dizem cansadas de movimentos que distribuem alimentos, mas não conseguem resolver o problema da miséria. Essas pessoas – que seriam as principais beneficiadas pela campanha – pedem a criação de mais empregos, pois querem conseguir uma moradia e poder escolher a comida. (Folha de S. Paulo, 212/09/93)

- Na esperança da revolução redentora, a palavra de ordem era ensinar a pescar. Dar o peixe era o pecado assistencialista, que retardava o processo revolucionário. (…) Hoje sabe-se: o capitalismo não acaba com a miséria. O socialismo também não. Não há mais sonho nem utopia. Resta apenas a concretude tenebrosa da miséria. (…) não se está sugerindo que a sociedade assuma o papel do Estado. Mas é importante compreender: é a sociedade que muda o Estado, não o contrário. (…) (o cidadão) morrerá, como têm morrido milhares, se alguém não lhe der comida. (Alcione Araújo, Caderno FOME, Jornal do Brasil, 12/09/93)

- Eu nunca senti fome na vida, mas acho que deve ser muito triste. (Adriana, 12 anos, Veja, 15/09/93)

Transcrição da redação:

Dar o peixe ou ensinar a pescar?

Bem, como eu ainda não estou participando desta campanha fica um pouco difícil formular estar dissertação, mas irei tentar com algumas ideias que estão aparecendo.

Como diz na coletânea que já são quase 32 milhões de brasileiros famintos, o governo poderia ajuda-los melhor em vez de deixar bilhões de alimentos estragarem em seus depósitos, mas por outro lado essas pessoas poderão se acomodar e não irão procurar o seu próprio emprego para poderem comprar seu alimento.

Pelas crianças uma boa parte de culpa vem de seus pais, por acomodar-se. Como é o caso de muitos que conheço, que mando seus filhos pedirem esmola para poderem comer, por exemplo, crianças vendendo limão, engraxando sapatos e outras coisa s mais.

Como argumento tem pessoas dizendo “já que nada vale a pena, um pouco de caridade é melhor do que nenhuma”, como ele disse ajudar é caridade, mas se essas pessoas não quiserem mais procurar o seu sustento, e ficarem só na dependência da ajuda de toda a a nação, o que essa ajuda iria significar?

Nesta frase da mesma Adriana, eu poderia referir a mim mesmo, nesse momento da prova eu estou com muita fome, por não ter almoçado direito, para dar um exemplo, minha barriga está roncando, até parece que meu estômago está comendo meus orgãos é horrível, só assim dá para se saber um pouco como e passar fome.

Nos vestibulares da Unicamp são propostos alguns textos ou extratos de textos para leitura do candidato, como subsídios para o desenvolvimento do tema que lhe sé proposto. Lendo esta coletânea, chama a atenção a falta de independência do texto produzido, de modo que a sua sequência segue a seleção feita pelo autor da coletânea e a compreensão do leitor depende crucialmente de ele também conhecer os textos propostos para leitura. Pode-se afirmar que este é um texto “sem autor” para leitores “cooperativos” – porque também leitores da coletânea.

Considerando onze anos de escolaridade – no mínimo – separam os autores destes dois textos, o primeiro no gênero narrativo e com independência, o segundo de gênero argumentativo e dependente dos subsídios propostas pela escola, com todas as dificuldades que tal aproximação pode trazer, pode-se perguntar o que aconteceu no processo escolar que torna autores dos inícios da escolarização repetidores de leituras mal digeridas no final da escolarização?

Seguramente, o primeiro texto, enquanto gênero e enquanto forma de composição, está muito mais próximo do texto literário; o Texto 2 resulta de um esforço de integrar diferentes ideias e diferentes posições defendidas na coletânea, sem que de fato o autor diga algo sobre o tema que lhe foi proposto. Em certo sentido, pode-se dizer que no primeiro texto há um autor que fala/escreve; no segundo texto há um autor que silencia e deixa falar no texto que escreve. O primeiro é um texto de autor sem leitor, o segundo é um texto de leitor sem autor. Como o convívio escolar com textos pode produzir tal paradoxo, quando o convívio com textos escritos, ainda que imponha a “amnésia do já-dito” (Babo, 1987), é parte constitutiva do autor?

Ainda ‘dentro da sala de aula’, uma hipótese pode ser levantada a propósito deste distanciamento entre produtos escritos tão distintos e diz respeito aos gêneros discursivos que são propostos para a leitura (e para o exercício de produção de textos).

A tentativa de aproximar a sala de aula ao mundo do cotidiano foi responsável pela diversificação dos gêneros de textos com que se trabalha na escola. A defesa do emprego de textos não literários – até chamados de textos autênticos, como se as obras literárias não fossem textos autênticos (Cruz e Jouët-Patre, 1998) – acabou por produzir um afastamento da literatura (especificamente da sala de aula), em benefício da presença de inúmeros outros gêneros discursivos, de modo geral textos pragmáticos ou referenciais.

Analisando dados coletados na pesquisa “A circulação de textos na escola”, relativamente à presença de textos poéticos, Gebara (1997:146) afirma

Nas primeiras séries, os poemas nos livros didáticos são muitos (representam muitas vezes 45& dos textos do livro). Aos poucos, à medida que se avança no 1º. grau, a situação muda e o texto poético vai sumindo (nas coleções de 5ª. a 8ª. séries, dos textos verificados, 22,9& são poemas e 4,5& letras de música. Principalmente na alfabetização este número é grande, pois há um aproveitamento “do pendor infantil para o ritmo tanto sonoro quanto corporal”. Nas séries seguintes, os poemas são selecionados em função da utilidade que possam vir a ter na apresentação de um conteúdo exigido pelo currículo. Por esta razão, da 5ª. série em diante, quando o espaço lúdico do aluno é diminuído, os poemas também o são, porque “a poesia” , como assinala Micheletti, “via de regra é permitida apenas como uma atividade lúdica. A escola é o lugar da seriedade, assim não se pode perder tempo com uma linguagem que não pertence ao mundo da prática” .

Em pesquisa independente, analisando um conjunto de livros didáticos, da década de 50 à década de 90, Parmigiani (1996:87) exemplifica a correlação numérica entre prosa e poesia com uma coleção de livros didáticos que teve sucessivas edições modificadas desde a década de 60 (Português através de textos, de Magda Becker Soares), apresentando os seguintes resultados:

Ano Poesia Prosa % Poesia % outros textos

1960 16 32 35 65

1980 02 15 11 89

1990 09 09 50 50

Estes dados revelam que a leitura e a produção de textos supostamente pragmáticos são preferidos e considerados mais apropriados para o desenvolvimento da capacidade de expressão escrita dos estudantes. Embora os dados de Parmigiani mostrem uma recuperação do espaço para a poesia na década de 90, a pesquisa anterior, ainda que não apresente dados estatísticos, revela a tendência de exclusão da poesia da sala de aula(2).

Se, como disse Octavio Paz, el poema es una obra inacabada, siempre dispuesta a ser completada y vivida por un lector nuevo, e se o resultado do nosso segundo texto parece absolutamente inadequado em quanto expressão linguística na modalidade escrita , uma questão que poderia ser posta diz respeito ao convívio com o gênero literário como caminho necessário a ser percorrido se se pretende desenvolver capacidade de expressão, mesmo quando o autor é chamado/convocado a produzir um texto argumentativo.

Ao paradoxo já apontado – o fato de um texto de estudante de final de escolarização ser menos compreensível do que o texto de um estudante no início da escolarização – pode-se agora apontar outro: enquanto o texto literário exige maior autoria do leitor no processo de produção de sentidos, autoria que se espera deste mesmo leitor quando escreve um texto, é precisamente este gênero de texto que a escola marginaliza. Por quê?

De fora da sala de aula

Dificilmente uma resposta ou mesmo várias respostas a este porquê será satisfatória. Responder implica na verdade um programa de pesquisa, e qualquer proposta de resposta não passa de indicação de caminhos para a compreensão aqui restrita a duas questões: (a) o desempenho linguístico na modalidade escrita revela um processo de desaparecimento da autoria à medida que a escolaridade avança (esta questão foi levantada pela aproximação certamente temerária de dois textos produzidos por sujeitos diferentes em condições de produção diferentes, mas que indiciam a existência de algum problema de condução do processo de ensino e aprendizagem); (b) o meritório movimento de diversificação de textos de leitura [e de gêneros propostos para a produção] acabou por diminuir excessivamente a presença do texto literário, especialmente do texto poético, nas salas de aula [em certo sentido, nesta segunda metade do século acabamos realizando o projeto de expulsão da poesia proposto por Platão]. Este movimento de diversificação não pode ser simplesmente à complexidade das atividades humanas que levam à multiplicidade de gêneros discursivos (Bakhtin, 1962/1963), mas a um projeto de sociedade e de ciência mais profundo que sustentou o sucesso deste movimento.

Para contribuir com a construção de respostas às questões com que estamos nos ocupando, gostaria de explorar precisamente este movimento “epistemológico” na área das ciências humanas que me parece ter contribuído para a “expulsão do poema” das salas de aula em nome da presença de textos mais objetivos e pragmáticos.

Explorando a questão, retomo três características da ciência moderna: a universalidade, a objetividade e a preditibilidade. Desnecessário dizer que o texto poético – e a arte de um modo geral – foge a qualquer destas características, precisamente aquelas que constituem o “âmago” do projeto científico que se desenha desde o século XVIII como paradigma dominante das ciências ditas exatas ou da natureza.

As ciências humanas, aproximando-se deste paradigma dominante, para adquirirem o estatuto de ciências, acabam abandonando práticas tradicionais de interpretação de textos (a filologia, por exemplo), para irem construindo objetos específicos que podem ser descritos objetivamente, com pretensão de universalidade e com formulação de regras preditivas de acontecimentos futuros. Neste sentido, um paralelo bastante esclarecedor pode ser buscado na área dos estudos da linguagem, quer comparando as práticas científicas dos filólogos contrapostas às práticas científicas dos linguistas, quer contrapondo as práticas destes com os estudos literários, cuja teoria, apesar dos esforços do movimento estruturalista, não chegou a constituir-se numa ciência no sentido que damos ao termo nos dias atuais.

Ao tempo que neste século cada vez mais as ciências humanas foram “matematicizando-se”, construindo objetos científicos e desligando-se das interpretações dependentes de sujeitos, as chamadas ciências da natureza, cujo modo de fazer ciência ilumina este movimento de aproximação de métodos, caminhava em sentido contrário, do modo que as três características apontadas anteriormente acabaram por ser “desgastadas” pela própria prática científica.

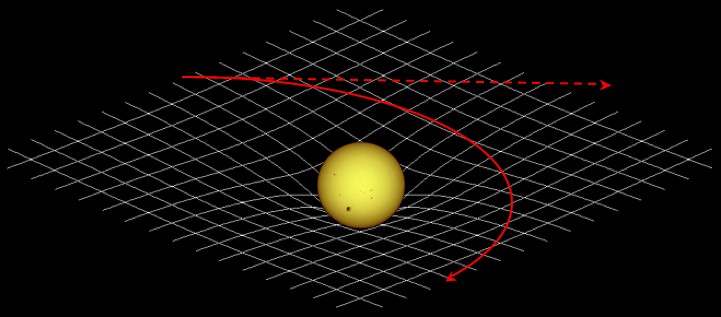

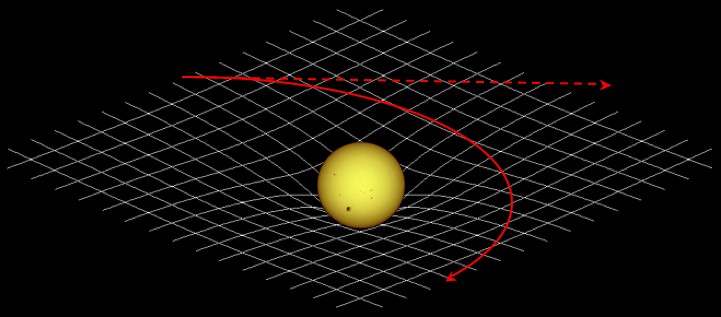

Acompanhando Santos (1987), pode-se dizer que a universalidade é posta em questão pela teoria da relatividade na física, já que esta reincluiu as questões do tempo e do espaço; a objetividade é posta em questão pelas observações de Heisenberger e Bohr, já que as medições mais precisas de um objeto não ocorrem sem que nele se interfira com os instrumentos utilizados; a preditibilidade é posta em questão pela teoria das estruturas dissipativas de Prigogine. Retomemos aqui algumas passagens do estudo de Santos:

… Einstein constitui o primeiro rombo no paradigma da ciência moderna, um rombo, aliás, mais importante do que o que Einstein foi subjetivamente capaz de admitir. Um dos pensamentos mais profundos de Einstein é o da relatividade da simultaneidade. […] a fim de determinar a simultaneidade dos acontecimentos distantes é necessário conhecer a velocidade, mas para medir a velocidade é necessário conhecer a simultaneidade dos acontecimentos. Com um golpe de gênio, Einstein rompe com este círculo, demonstrando que a simultaneidade de acontecimentos distantes não pode ser verificada, pode tão só ser definida. É portanto arbitrária e daí que, como salienta Richenbach, quando fazemos medições não pode haver contradições nos resultados uma vez que estes nos devolverão a simultaneidade que nós introduzimos por definição no sistema de medição (p. 24/25)

[…]

Heisenberg e Bohr demonstraram que não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, e a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo que lá entrou. (p.35)

[…]

A teoria das estruturas dissipativas e o princípio da “ordem através de flutuações” estabelecem que em sistemas abertos, ou seja, em sistemas que funcionam nas margens da estabilidade, a evolução explica-se por flutuações de energia que em determinados momentos, nunca inteiramente previsíveis, desencadeiam espontaneamente reações que, por via de mecanismos não lineares, pressionam o sistema para além de um limite máximo de instabilidade e o conduzem a um novo estado macroscópico (p.27-28).

Estas três condições teóricas, entre outras condições, mostram que nas ciências da natureza as características básicas da ciência moderna acabam por ser abandonadas por força do próprio desenvolvimento científico. Os esforços desenvolvidos pelas ciências humanas para chegarem a ter o estatuto de ciência – universalidade, objetividade e preditibilidade – fizeram-nas caminhar no sentido contrário àquele percorrido pelas ciências da natureza. Recorrendo mais uma vez a Santos *1986:28), estamos chegando a

… uma nova concepção da matéria e da natureza eu propõe uma concepção dificilmente compaginável com a que herdamos da física clássica. Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade; em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente.

A hipótese que pretendo apresentar é que as atividades de aula estão marcadas pelo projeto mais amplo de cientificidade das ciências humanas, e é este projeto que deu sustentação social à preferência pelos textos pragmáticos, em prejuízo da presença mais marcante da literatura no conjunto de textos postos nas mãos dos estudantes para leitura e como “modelos” de textos a serem produzidos.

O retorno da poesia aos livros didáticos, neste final de século, é também consequência do “desencanto” contemporâneo com a objetividade e com a verdade, já que mais do que nunca os próprios cientistas têm se debruçado sobre suas próprias práticas pondo em questão a concepção de ciência que herdamos.

Nota

- Este texto foi escrito para comunicação no IV Colóquio sobre questões curriculares, ocorrido na Universidade do Minho, Braga, Portugal em fevereiro de 2000. No mesmo evento apresentamos outro texto, em co-autoria com Cecília Azevedo L Collares e Maria Aparecida A. Moysés (A integração disciplinar pelo foco das práticas educativas: uma proposta curricular para um programa de mestrado). Meu texto foi apresentado numa sessão do evento, o coordenador constituindo uma “mesa” com os cinco ‘comunicadores’ previstos no programa, e mais uma sexta comunicadora acrescentada depois de feito o programa. A coordenação não seguiu a sequência prevista na programação, passando a palavra primeiro para os outros cinco membros da mesa, todos portugueses. Depois deles, falou muito mais tempo do que o previsto para qualquer comunicação, fazendo uma síntese própria das demais apresentações. Ao final de sua fala, informa que não haveria mais tempo para a minha apresentação porque já tínhamos ultrapassado o tempo previsto para a sessão! Exige apresentar meu texto e o fiz apresentando-o inteiro e obrigando a todos da mesa, por educação, terem que ficar na sala! Foi a minha primeira experiência de colonialismo que ainda aparecem em eventos científicos, desmerecendo qualquer pesquisador das antigas colônias. A Corinta já havia passado por experiência semelhante num evento em Faro, em que falam ainda depois dos brasileiros, os pesquisadores de países africanos! Saí da sessão e fui direto registrar com o Prof. José Augusto Pacheco (coordenador do evento) minha surpresa e minha indignação. Esta deixou de ser somente minha: o Prof. Pacheco ficou visivelmente chateado e me ofereceu a oportunidade de participar de outra sessão de comunicações para reapresentar meu texto, oportunidade de agradeci. Depois disso, tive excelentes convívios com colegas da Universidade do Minho, tanto sendo convidado para fazer palestras e dar aulas em curso de pós-graduação, como sendo convidado como conferencistas de eventos. Como no Brasil, também em Portugal há aqueles que fazem a maioria passar vergonha!

Como o leitor notará, este texto é, com poucas mudanças, um produto do recorte/cole, do contr c/ contr v do texto já aqui publicado, Da sala de aula à construção externa da aula., de que acaba sendo uma versão meio resumida. O texto foi publicado nas Actas do Colóquio, sob o título do tema do evento: “Políticas curriculares: caminhos da flexibilização e integração” em 2000. Dez anos depois, fiz alterações nas referências deste texto e o inclui na minha coletânea A Aula como acontecimento (São Carlos : Pedro & João Editores, 2010), sob o título “Sobre os objetos de ensino em língua portuguesa”.

Referências bibliográficas

Abaurre, Maria Bernadete; Fiad, Raquel S.; Mayrink-Sabinson, Maria Laura. Cenas de aquisição da escrita. O sujeito e o trabalho com o texto. Campinas: Mercado de Letras,/ALB, 1997.

Babo, Maria Augusta. A escrita: uma paixão devoradora? Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa, 5:29-44, 1987.

Back, Eurico. Fracasso do ensino de língua portuguesa. Proposta de solução. Petrópolis : Vozes, 1987.

Bakhtin, Mikahil (1952/1953). Gêneros discursivos. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes, 1992.

Bastos, Lúcia K.; Mattos, Maria Augusta. A produção escrita e a gramática. São Paulo : Martins Fontes, 1986.

Britto, Luiz Percival Leme. A sombra do caos – Ensino de língua x tradição gramatical. Campinas : Mercado de Letras/ALB, 1997.

Carvalho, José Augusto. Por uma política do ensino da língua. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1988.

Cruz, Celene M.; Jouët-Pastre, C. M. O texto literário em uma classe de língua estrangeira. Campinas. Inédito.

Dacanal, José Hildbrando. Linguagem, poder e ensino da língua. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1985.

Duarte, Cristiane. Uma análise dos procedimentos de leitura baseada no paradigma indiciário. Campinas : Dissertação de mestrado – Departamento de Linguística, Unicamp, 1998.

Gallo, Solange L. Discurso da escrita e ensino. Campinas : Ed. Da Unicamp, 1992.

Gebara, Ana Elvira L. O poema, um texto marginalizado. In. Chiappini, L. (coord) Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo : Cortez, 1997.

Geraldi, João W. O texto na sala de aula. Cascavel : Assoeste, 1984.

Ilari, Rodolfo. A linguística e o ensino da língua portuguesa. São Paulo : Martins Fontes, 1985.

Kleiman, Ângela. Texto e leitor. Campinas : Pontes, 1989.

Leite, Lígia Chiappini. Invasão da Catedral. Literatura e ensino em debate. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1983.

Luft, Celso Pedro. Língua e liberdade. O gigolô das palavras. Por uma nova concepção da língua materna. Porto Alegre : L&PM, 1985.

Parmigiani, Tânia R. Poesia na escola: presença/ausência. Campinas : Dissertação de mestrado – departamento de linguística, Unicamp, 1996.

Possenti, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola? Campinas : Mercado de Letras/ALB, 1996.

Santos, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre a ciência. Porto : Afrontamento, 1987.

Silva, Ezequiel T. A produção da leitura na escola. São Paulo : Ática, 1985.

Zilberman, R. (org). A leitura em crise na escola: as alternativa do professor. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1982.

__________ e Silva, Ezequiel T. (orgs) Leitura: perspectivas interdisciplinares. São Paulo : Ática, 1988.

por João Wanderley Geraldi | nov 3, 2018 | Blog

Este é um trabalho monográfico de Samara Cristina Constâncio, sob orientação de Lucineia Chrispim Pinho Micaela, apresentado no curso de especialização em História e Cultura Afro-brasileira, realizado na Unisal (Universidade Salesiana), em Campinas. Manuseio uma edição da autora, sem selo editorial e sem data (mas certamente é um trabalho posterior aos anos 2014).

Foi a aprovação da Emenda Constitucional 66 em 2013, chamada de PEC das domésticas que trouxe à autora sua questão de pesquisa: por que só agora são estendidos direitos aos trabalhadores domésticos, profissão considerada mesmo depois da lei como um trabalho de segunda classe? E o caminho de pesquisa percorrido é extremamente interessante: recupera bibliografia disponível, incluindo textos de circulação somente na internet, recupera o passado manuseando processos do começo do século XX existentes no Centro Cultural Martha Watts, em Piracicaba, e consegue ir estabelecendo como se construiu esta “profissão feminina” destinada particularmente a mulheres negras. Ainda hoje, nestes começos do Séc. XXI.

As origens estão na névoa da escravatura, nas mucamas, nos trabalhadores de casa. Como aponta a autora, a história social do trabalho tem estabelecido um limite, uma divisória: a partir da abolição da escravatura é que começa o trabalho livre e também a história social do trabalho. Não que desconsidere que não houvesse trabalho antes, mas porque toda a história que precede à abolição é uma história do trabalho escravo, e este período fica para a história da escravatura.

Na verdade, conviveram durante a escravatura também um “trabalho livre”, quanto mais não fosse, aquele representado pelos capazes e pelos caçadores de escravos, além daqueles que se exerciam nas ruas por negros libertos ou por negros de ganho. É interessante que ao deixar de lado este período, também se entrega a questão ao esquecimento das nuances existentes no interior de um sistema em que a hegemonia do trabalho escrava demandava também um trabalho livre de controle (e muita punição) destes mesmos escravos.

Para recompor a história e encontrar as raízes do trabalho da doméstica, a autora volta ao tempo da escravatura e às “mulheres do trabalho de casa”: as mucamas. E se fixa nos inícios do século XX, neste período chamado de “transição” em que os escravos, seus descendentes, tinham que buscar formas de sobrevivência e foram mantidos em regime quase de escravidão nos interiores das cozinhas, nos serviços de cozinhar, de lavar, de limpar, de passar, de servir…

Este “período de transição” é marcado não só por uma nova relação entre patrão e empregado (os nacionais libertos), mas, sobretudo, pela “substituição” do trabalhador: são nos fins do Século XIX e inícios do século XX que ocorrem as grandes migrações e o trabalhador branco, europeu, é considerado pelos antigos senhores de escravos como mais aptos e mais operosos do que os libertos e seus descendentes. Acontece que a classe que emprega, os patrões, acostumados ao comando de escravos, consideravam (e consideram) que eles não se dedicam ao trabalho, são malandros, são poucos propensos ao trabalho a não ser o chicote do capataz! Assim, os libertados – desde a suspensão do tráfico negreiro em 1850 começou a escassez de mão de obra escrava – passam, com os imigrantes, a sofrer uma concorrência acirrada no mercado de trabalho. A história das fazendas de café de São Paulo mostram a preferência pelos trabalhadores brancos. Ou para os poucos empregos na indústria incipiente.

Aos negros, restou o trabalho doméstico. Mas este, desde tempos imemoriais, já era tido como “trabalho de mulher”: enquanto ao homem moderno coube o trabalho fora de casa, à mulher coube o cuidado da casa, o cuidado dos filhos. A casa não é lugar de “trabalho”, mas de serviços necessários, apenas isso. Foram, pois, as mulheres negras, algumas ainda crianças, que passaram a domésticas. E em geral com uma relação de emprego precária, muitas vezes não ganhando absolutamente nada, estando na casa dos patrões pela casa, comida e roupa, o mesmo que imperava durante a escravatura. Se o patrão não era mais o dono, agora era o “bom homem” que acolhia órfãs, jovens e mulheres em seu lar dando-lhes sobrevivência:

… dentro dos lares é importante destacar a reclusão doméstica. Pra ter boa reputação a mulher deveria ser reclusa (segundo a moral da época), e da mesma maneira os patrões entendiam que as empregadas deveriam ficar, a índole da empregada poderia gerar fofocas a respeito da honra da família, então mantê-las dentro das casas, proibindo saída e impondo tarefas intermináveis somados à moral dominante resultava numa boa fórmula de controle. (p.13)

Há interessantes recuperações históricas feitas pela pesquisa. Em códigos de postura municipais, previa-se a demissão de emprega por justa causa quando ela saísse à noite sem licença do patrão(código de posturas de São Paulo). Ou seja, entre a mucama e a empregada, há diferença de estatuto, mas nenhuma diferença nas formas de tratamento. E até pouco tempo, emprega boa era aquela que dormia na casa dos patrões. Só muito recentemente desapareceram os “quartos de empregada” inclusive dos apartamentos destinados à classe média e à classe alta.

É muito interessante ver como, depois da abolição, aparece o crime de “vadiagem”: libertos sem emprego, sobrevivendo de expedientes (ou de pequenos roubos) eram detidos. Estar com “carteira assinada” era sinal de não vadiagem…

A ociosidade também deveria ser combatida porque ela seria um ato preparatório para o crime, mas na visão das elites, propenso ao crime eram os ociosos e, sobretudo os ociosos pertencentes à classe pobre (a má ociosidade)… (p. 21)

Neste sentido, a população negra e sem terra e sem emprego no Brasil dos fins do século XIX e começos do XX sofre duas injustiças interconectadas: de um lado a liberdade os colocou nas ruas sem eira nem beira; de outro lado as políticas higienistas enxergavam nos negros os “vadios” e a polícia deles se encarregava. Desde então a questão social é uma questão de polícia!

Aliás, os processos-crime que a autora traz são provas do tipo de comportamento que se esperava na relação entre da empregada doméstica com seus patrões… e grande parte das queixas são de estupro (do patrão ou do filho). E nos processos, para livrar a cara do estuprador, sempre apareceram “testemunhas”, gente de bem, a declarar que a violada era uma vadia, que já dormira com eles, testemunhas, etc. etc…

Vale a pena lembrar aqui que sub-repticiamente ainda permanecem estes “ideais” de prestação de serviços sexuais estabelecidos desde os tempos da casa grande, da senzala e das mucamas. Uma concepção internalizada, naturalizada, tão profunda, que uma leitura atenta do samba de Chico Buarque “Se eu fosse teu patrão” não deixa escapar. Somente sabendo quem assina o texto que a ambiguidade poderia surgir, porque não só se diz o que faria com a mulher, morena, se fosse teu patrão, mas também se aponta a qualquer possível companheiro, moreno, desta mulher que deve prestações sexuais aos patrões…

“Eu te adivinhava/E te cobiçava/E, te arrematava em leilão/Te ferrava a boca, morena/Se eu fosse o teu patrão/Aí, eu tratava/Como uma escrava/Aí, eu não te dava perdão/Te rasgava a roupa, morena/Se eu fosse o teu patrão/Eu te encarcerava/Te acorrentava/Te atava ao pé do fogão/Não te dava sopa, morena/Se eu fosse o teu patrão/Eu encurralava/Te dominava;/Te violava no chão/Te deixava rota, morena/Se eu fosse o teu patrão/Quando tu quebrava/E tu desmontava/E tu não prestava mais não/Eu comprava outra, morena/Se eu fosse o teu patrão/Pois eu te pagava direito/Soldo de cidadão/Punha uma medalha em teu peito/Se eu fosse o teu patrão/O tempo passava sereno/E sem reclamação/Tu nem reparava, moreno/Na tua maldição/E tu só pegava veneno/Beijando a minha mão/Ódio te abrandava, moreno/Ódio do teu irmão/Teu filho pegava gangrena/Raiva, peste e sezão/Cólera na tua morena/E tu não chiava não/Eu te dava café pequeno/E manteiga no pão/Depois te afagava, moreno/Como se afaga um cão/Eu sempre te dava esperança/D’um futuro bão/Tu me idolatrava, criança/Seu eu fosse o teu patrão/Mas se tu cuspisse no prato/Onde comeu feijão/Eu fechava o teu sindicato/Se eu fosse o teu patrão”

Na análise do trabalho doméstico, duas razões são apontadas pela autora para que a empregada doméstica não chegue ao conceito de profissão: o paternalismo, proveniente da escravidão. É precisamente este paternalismo que inspira esta sedução da “morena” pondo uma medalha no peito… Em segundo lugar, vem a distinção entre empresa e casa, na empresa há trabalho e profissionais, na casa não! É interessante também o percurso para se chegar à inclusão da empregada doméstica como também merecedora das garantias dos demais trabalhadores (e ainda com exceções!).

Para acompanhar o percurso da legislação, lembremos alguns fatos anotados pela pesquisadora: a existência das Rodas dos Expostos. Muitos do lá “depositados” eram filhos bastardos dos patrões com suas mucamas, outros eram filhos de escravas que sonhavam com vida melhor para os filhos e lá os deixavam [quando isso era descoberto, a criança era entregue ao seu “dono” com indenização à entidade, em geral a Igreja, que a havia criado]. Um alvará de 31 de janeiro de 1775 as crianças escravas colocadas nas Rodas passaram a ser consideradas livres! Portanto, o trabalhador livre já aparece aí, em pleno Século XVIII, pois estas crianças, depois de crescidas, saíam das instituições (quando não eram antes adotadas, para servirem de empregadas nas casas dos brancos…). Depois, em 1886 o Código de Posturas do Município de São Paulo passa a exigir o registro na Secretaria de Polícia das empregadas… e estabelece o direito de aviso prévio antes de demissões! No Piauí, em 1890 surge uma carteira de trabalho, mas seu objetivo era o controle policial e da saúde pública (lembremos, o crime de vadiagem já está estabelecido). Somente no Código Civil de 1916 o serviço doméstico passa a ser juridicamente legitimado e deve ser prestado mediante pagamento. Depois, em 1972 define-se a função “trabalhador doméstico”, com utilização da carteira de trabalho e com alguns direitos previstos na CLT; somente em 2013 é aprovada a PEC 66, encaminhada ao Congresso em 2012.

Estes dados mostram uma longa caminhada: de 1775 a 2013. São 138 anos!!! E quando a PEC foi aprovada, muitas reclamações… A pesquisadora traz algumas delas, retiradas a internet! Há até grupo antiterrorismo das babás! O papel da mulher negra, como aquela da cozinha persiste ao longo do tempo: Tia Anastácia, no Sítio do Pica-Pau Amarelo é quem faz os quitutes, mas os livros de receitas culinárias são “Receitas de Dona Benta”, a simpática avó branca. Nos programas de televisão, com chef ou mesmo em Mais Você, as mulheres negras aparecem sempre como ajudantes… embora os pratos prontos que são apresentados por brancas e brancos sejam de fato feito por elas.

Ler esta monografia abre os olhos para o que naturalizamos, para olharmos com desconfiança para as soluções da classe média que, desde que foram estendidos às empregadas domésticas direitos trabalhistas, escapa pela válvula da própria lei que se o contrato é de dois dias por semana, não há relação empregatícia… A classe média bem posta e bem pensante, reacionária e racista, está contratando três trabalhadoras, cada uma com um expediente de dois dias… Não constroem relações de emprego, apenas relações de exploração, seguindo a tradição.

Referência. Samara Cristina Constâncio. Antes escrava, depois livre, ainda doméstica. Monografia de conclusão de cuso de especialização em História e Cultura Afro-brasileira. Unisal, Campinas, edição da autora (com orientação de Lucineia Chrispim Pinho Micaela).

Comentários