por Mara Emília Gomes Gonçalves | abr 20, 2019 | Blog

Excepcionalmente nunca é assim tão fora do comum.

Muitas pessoas caminham para direções opostas, mas dentre as outras – as que caminham na mesma direção, existem vários caminhos. Eram dias de chuvas que espremiam as pessoas nas calçadas, ela caminhava.

Atravessou duas até chegar naquele ponto. Um pequeno cruzamento cuja a faixa de pedestre já estava muito gasta. Pouco se via das marcas no chão. Não tinha semáforos, pensou em seguir até um ponto em que existisse qualquer garantia ou segurança para atravessar.

Não havia garantias na vida.

Lembrou de algo que leu em algum lugar, dizia que viver era perigoso. Morrer também. Existir ou não existir, era diferente de viver. Quando enfim atravessou a rua, sentiu uma leve vertigem. O sol já fazia alto e quente. O calor danava os pensamentos. Uma confusão no tempo e espaço.

Na maioria do tempo as pessoas não poderiam pensar sobre isso. Pensar e falar. Algumas palavras tinham se tornado proibidas. Todo mundo sabia quais eram essas palavras. Até que esse não era o problema, afinal a palavra não é o acontecimento. Se decido falar liberdade não me torno livre por isso. Sentiu outro arrepio, estava acontecendo de novo. Sabia desde jovem que não podia pensar sobre essas coisas.

Talvez uma mulher não devesse pensar sobre tais questões, e outras tantas, ainda mais neste tempo, quanto mais sendo ela quem era: pobre e negra. Pronto. Era de novo a visitação de resignar-se. Tinha desenvolvido uma técnica para esses eventos. Beliscava-se por debaixo da unha do dedo polegar, como se quisesse separar a unha da pele do dedo. Somava a esse dor fina uma cantiga mental de roda: Escravos de Jó\ Jogavam caxangá\Tira, bota, deixa ficar\ Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá\ Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Em algumas temporadas percebia que ficava pior, repetia sempre, mais de uma vez no dia. Uma espécie de mantra. Funcionava bem, organizava as dores e pensamentos e podia caminhar normalmente.

Já na porta do edifício em que trabalhava recebeu um papel comercial das mãos magrinhas de uma menina negra. Tinha cara de fome. Todos os papéis inúteis poderiam garantir o almoço para a pequena trabalhadora. Aquela hora deveria estar na escola, mas o futuro, já há muito estava lhe sendo negado. Todos que seguiam ou que entravam no prédio para trabalhar sabiam bem que para a menina todos os caminhos dariam no mesmo lugar nenhum.

Perguntou para a menina como era seu nome. Não teve resposta. Se sentiu idiota, que importa o nome da fome e da miséria. Insistiu na pergunta, como se não pudesse deixar de ser idiota. Ester. Lembrou da menina que começara a estagiar no dia anterior. Falou dos sonhos e de como já tinha as etapas planejadas até o dia em que terminaria a faculdade, que com 24 anos certamente já teria vários títulos, comparou-se com superioridade as meninas que com sua idade já colecionavam filhos e reprovações.

– É um nome bíblico, não é ? Uma rainha ?

– Sei não, Dona. É ?

– Você quer que eu leve esses papéis todos, e distribua-os para você lá dentro?

– Não senhora, eu faço tudo certinho Dona.

– Qual sua idade, Ester?

– Doze – respondeu e virou-se indo embora.

Até que ponto ela também não era Ester, fazendo tudo certo, cumprindo as regras, trabalhando para comer, aceitando ser invisível. Pensou de novo nas palavras proibidas. A menina tinha sumido.

Amassou o papel e ia colocá-lo no lixo antes de entrar no elevador. Não tinha visto mais os compradores de ouro vestidos com placas. Acabou o ouro. O quinto era muito maior. Sua mãe ganhou um anel certa vez, de uma mulher com quem trabalhou a vida inteira. Precisou vendê-lo, resultando em dois dias de tristezas profunda, no primeiro foi a despedida forçosa de algo que tinha um valor do gesto. No dia que se seguiu, aconteceria a venda, então a surpresa do engano contumaz. O ourives que avaliou disse que não compraria porque era ouro de tolo. Não era ouro. Procuraram outro e ainda outro os dois deram a mesma avaliação. Não valia nada.

Em casa, a mãe chegara com a notícia do ocorrido. Contou com voz embargada, entre choro de tristeza dobrada e risos envergonhados, da descoberta da farsa. Boquiabertos todos gargalhavam da situação, como puderam acreditar ainda daquela vez na bondade dos ricos. A matriarca tinha chorado o dia anterior apegando-se ao valor e estima que o anel ofertado pela patroa simbolizava: gratidão pelos serviços prestados. Uma vida inteira de exploração e ao final um anel para adornar as mãos calejadas da lida diuturna. Antes daquilo pensava que a mãe tinha roubado o anel quando foi dispensada do serviço: a mãe tinha contado que a patroa dispensara e dera o anel em sinal de amizade para sempre, mas ela não acreditava. Preferia mesmo a versão que criara de que a mãe tinha pegado uma das muitas jóias da senhora. E era aquilo então.

Não valia nada. Cretinice. Nunca vale o que nos dão.

As palavras não poderiam ser ditas tão cedo.

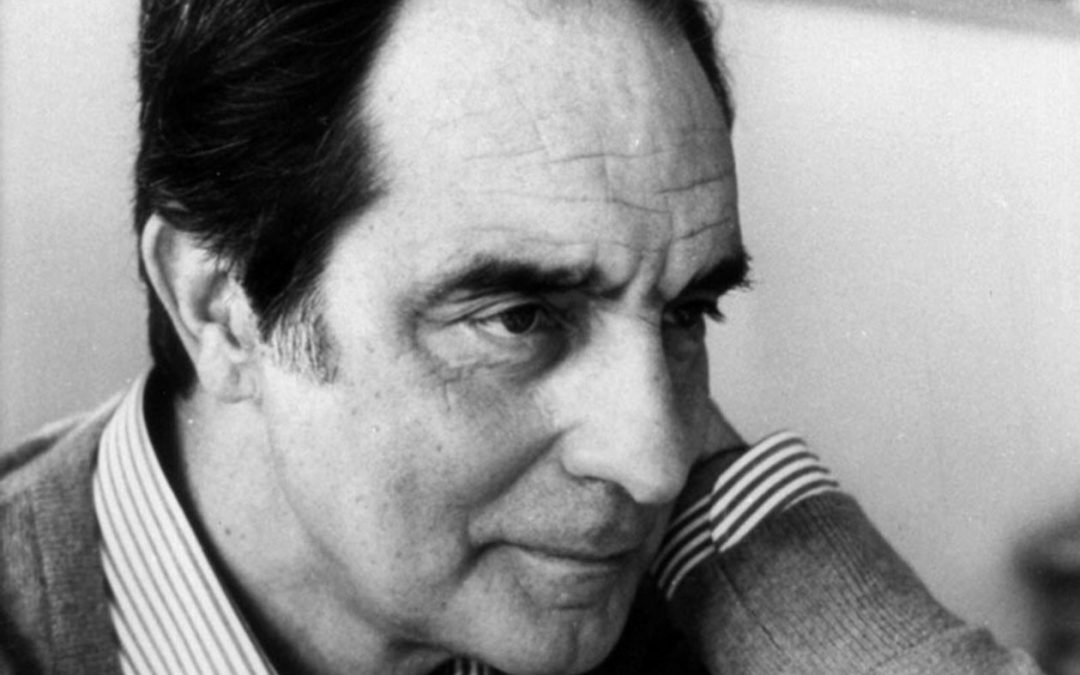

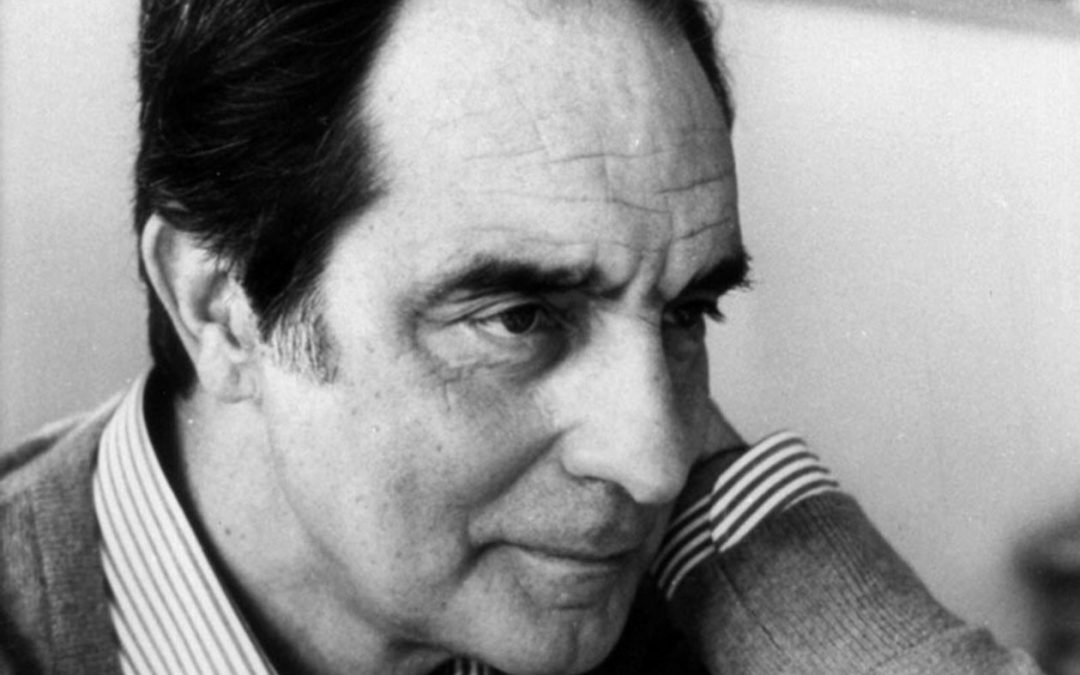

por João Wanderley Geraldi | abr 20, 2019 | Blog

Às vezes dá saudades de um livro, e a gente volta para relê-lo, para ao ler lembrar o que já lera, retirar do triturador esquecimento o que se passou que já não vem sozinho à consciência. Reler. Não dará para reler tudo na vida. Alguns, poucos, talvez.

Estes três contos que compõem o livro foram escritos como uma espécie de desafio que se impôs o grande escritor: ter um tema – os sentidos dos homens – e dar-lhes uma história em que nem o começo, nem o fim têm importância crucial, porque importa o mergulho no sentido-tema de cada história que o faz aparecer em nós quando com ele estamos tão habituados, tão próximos, que não os percebemos.

Infelizmente Ítalo Calvino não teve tempo de realizar todo seu projeto, escrever cinco contos, cada um com seu tema específico. Ficamos apenas com o olfato, o gosto e a audição. Estes contos foram publicados em 1986. Ítalo Calvino faleceu em 1985.

Para tratar do primeiro tema, o narrador se desdobra em diferentes personagens: inicialmente nos dá uma epígrafe mais ou menos profética: “Esquecido o alfabeto do olfato, que produzia outros tantos vocábulos, com um léxico precioso, os perfumes permanecerão sem palavras, inarticulados, ilegíveis”.

E então chegam as histórias. O primeiro é um aristocrata, Monsieur de Saint Calieste, que busca na perfumaria de Madame Odile não um perfume, mas a mulher cujo perfume ele conhece sem conhecer e saber quem o usava no baile de máscaras. Buscava a mulher de que conhecia somente o perfume. A perfumista e suas funcionárias fazem-no cheirar tantos que o perfume colhido no baile se esvai, se desfaz na memória e resta-lhe uma dor de cabeça terrível.

Entremeadas a esta história, outras aparecem: aquela do baterista que acorda num quarto cheio de corpos nus, que dormem ainda depois do que fora uma noitada de música, bebida e droga. Precisa acender o gás… e anda de gatinhas por sobre os corpos até sentir o cheiro de uma mulher, de uma fêmea. Não resiste ao perfume e sobre seu corpo, vasculha todos os cheiros. Os corpos se encaixam e o auge do prazer chega. Meio tonto, meio morto, meio sonado, ele volta a procurar o gás. Depois, retorna em busca do corpo do perfume que não esquece. Não encontra, sai para fora do edifício, toma ar e volta já dia claro pensando em encontrar a mulher: ninguém mais estava por lá.

A terceira história que permeia a narrativa é do primata, quando estava se tornando moda erguer as mãos e andar somente sob os pés! Era moda! A personagem sonha com o retorno a um passado: “… não era assim quando a savana a flores o paul eram uma rede de odores e corríamos de cabeça baixa sem perder o contato com o terreno, ajudando-nos com as mãos e com o nariz para encontra o caminho, e tudo aquilo que devíamos entender passava pelo nariz antes dos olhos, o mamute o porco-espinho a cebola a seca a chuva são antes de mais nada cheiros que se destacam dos demais…”

xxx

O segundo conto é dedicado ao gosto, ao paladar. Aqui há um narrador em primeira pessoa que assume contar o que vai vivendo com a mulher Olívia enquanto visitam o México, seus monumentos, suas ruínas, sua história. E comem. Porque viajar é comer o que não se come, é degustar o que não há de onde se saiu. Assim, ainda que as obras de arte, os museus, as ruínas, as igrejas sejam o motivo aparente da viagem, serão as comidas que marcarão a memória: as comidas apimentadas, fortes. As comidas com os mais variados chiles, os modos de fazer e a degustação, o sabor na boca, os dentes triturando. As comidas tradicionais, ancestrais, que as cozinhas mantêm, nos ritos das cozinheiras e no seu saber que é “a predominância da sapiência sobre a ciência”.

A importância do comer ao viajar aparece com força:

… a verdadeira viagem, enquanto introjeção de um “exterior” diferente do nosso habitual, implica uma mudança total da alimentação, engolir o país visitado, na sua fauna e flora e na sua cultura (não só as diferentes práticas da cozinha e do tempore mas o uso de diversos instrumentos com os quais se amassa a farinha ou se mexe a panela), fazendo-o passar pelos lábios ou pelo esôfago. Este é o único modo de viajar que faz sentido hoje, quando tudo o que é visível pode ser visto pela televisão sem sair da poltrona de cada um. (E não se argumente que o mesmo resultado é obtido frequentando os restaurantes exóticos de nossas metrópoles: eles falseiam tanto a realidade da cozinha a qual pretendem representar que, do ponto de vista da experiência cognitiva que daí se pode extrair, equivalem não a um documentário mas a uma reconstrução ambiental filmada num estúdio cinematográfico).

Esta atenção ao paladar, ao gosto, ao mastigar que tanto o narrador quanto sua mulher vão experienciando levam-nos a uma união, quando no final do conto, num restaurante beira-rio, olham-se mimetizados como duas serpentes prontas a engolir uma a outra “conscientes de sermos também devorados pela serpente que a todos nos difere e assimila sem cessar no processo de ingestão e digestão do canibalismo universal que põe sua marca em cada relação amorosa e anula os limites entre os nossos corpos e a sopa de frijoles, o huacinango a la veracruziana, as enchidas… “

xxx

O terceiro conto tematiza a audição. Aqui a história é de um rei que sentado em seu trono e dele não podendo se mover porque corre o risco de, quando retornar, o lugar estar ocupado por outro, que somente tem uma forma de vida: a escuta dos sons de seu palácio, de sua capital. Serão os sons que marcarão as horas, que informarão ao rei do que acontece nos corredores, nas cozinhas, nos subterrâneos do palácio em que se acha preso, com poder que pode perder como ele mesmo fez seu predecessor perder por uma revolta que tomou o palácio e o poder. Assim, o rei escuta tudo. Dá sentido aos sons. Quer ouvir e ouve o que carrega consigo. Estão tramando alguma conspiração? Conspirador fora ele próprio, quando livremente podia andar pelas ruas da cidade e pelos corredores e cômodos do palácio. Outro conspirador virá… e como ele jogou ao calabouço do palácio o rei anterior, ele próprio será jogado aos mesmos subterrâneos onde encontrará em sons seu predecessor. Note-se que não é o enredo, que contém obviamente a escuta da voz de uma mulher, a mulher que o rei passa a desejar e de que conhecerá somente a voz em seu canto que passou pelas janelas, pelas cortinas, e chegou aos ouvidos do rei imóvel.

Aqui vale mesmo é a reflexão sobre a escuta. E sobre o poder, sobre a usurpação do poder, sobre os fantasmas que habitam o usurpador, tenha ele chegado ao palácio da forma que seja. No caso, uma revolta, um motim. Também um golpe produz fantasmas. Também a mentira que leva ao poder produz terror… já que “todo palácio se apoia em subterrâneos onde se acha sepultado algum vivo ou onde algum morto não encontra paz. Não adianta tapar os ouvidos com as mãos: vai continuar ouvindo tudo do mesmo jeito”. [Mesmo que o Palácio seja da Justiça… e sobretudo aí.]

Este Rei à escuta dá oportunidade ao narrador de refletir sobre a voz e de lhe dar a mais perfeita definição que conheço:

Uma voz significa isso: existe uma pessoa viva, garganta, tórax, sentimentos, que pressiona no ar essa voz diferente de todas as outras vozes. Uma voz põe em jogo a úvula, a saliva, a infância, a pátina da existência vivida, as intenções da mente, o prazer de dar uma forma própria às ondas sonoras…

xxx

Certamente os homens manterão seus sentidos. E porque sentidos, pouco são sentidos! Mas são eles que nos fazem dar sentidos recobertos de palavras que fazem com que apareçam.

Referência. Ítalo Calvino. Sob o sol-jaguar. Tradução Nilson Moulin. São Paulo : Cia. das Letras,1995

por João Wanderley Geraldi | abr 19, 2019 | Blog

Ensinar gramática ou não ensinar gramática? – eis um dilema que, aparentemente, e só aparentemente, surgiu nos últimos anos. Esquecemos que este é um problema antigo e que sua persistência mostra muito mais que um simples certo ou errado.

Nesse debate, optar por um sim ou por um não é expor-se, por revelar mais do que uma concepção sobre a língua (ou a linguagem). Escolher um lado ou outro é também se filiar a deferentes concepções dos modos de pensar a vida social e as relações entre os sujeitos e de ponderar o peso da pressão do passado sobre o futuro.

Até meados da Modernidade, viveu-se uma estrita separação entre uma língua supostamente fixa e imutável para a religião e a ciência e outros idiomas geridos na vida pública das feiras e das praças. Nesse tempo, o acesso à cultura exigia o aprendizado do latim. E para aprender o latim o caminho implicava conhecer sua gramática e seu vocabulário.

Aprender a língua que não se fala tem sua via crucis na gramática e no dicionário. Mata-se a língua para dominá-la em seu esqueleto: domínio paradoxal, porque, posto em movimento o saber adquirido por meio do uso da língua, ressuscita-se a diversidade. Mesmo o latim das ciências e da Igreja não se manteve uniforme ao longo do período histórico de alguns séculos em que foi a língua privilegiada e dominante.

Na experiência histórica de assimilar uma língua que não se fala, aprendeu-se um caminho para aprender: o estudo da gramática. Quando as línguas que se falam – as línguas maternas – tornam-se objeto de estudo, o modelo didático adotado é o do ensino do latim.

Mas por que surgiu a necessidade de ensinar um idioma para aqueles que já o falam como língua materna? Certamente porque se considera que essas pessoas o falam de um modo que não corresponde à imagem que os outros têm sobre como esse idioma é ou deveria ser. Mas cruza seu caminho a diversidade e reaparece o mito da unidade, agora no âmbito de uma mesma língua. Unidade que seria produto não do uso da língua, e sim do seu estudo, da sua descrição e da definição de suas normas do “bem dizer e escrever”.

Pode-se defender que esta unidade responde à necessária comunicação entre os membros de uma mesma comunidade. Nesse sentido, seria preciso exercer sobre os falantes certa pressão para a estabilização das formas da língua. No entanto, a vitalidade da língua expressa-se no fato de que seu uso implica mudança. É esse movimento contraente entre estabilidade e instabilidade que torna a língua o que ela é: uma atividade com que organizamos nossas próprias experiências, sempre únicas e irrepetíveis. Entre a necessária padronização e a partilha há uma divisão que institui o certo e o errado em termos de língua. Desliza-se do padrão para a norma. O padrão se fixa, se imobiliza, como se sua vocação fosse a esterilização da vitalidade da língua.

A origem do dilema

É nesse contexto e com essa história que o dilema “ensinar ou não ensinar gramática” aparece e se mantém, sempre a interrogar o que fazemos no ensino de língua materna. Em um sentido, ensinar gramática é ensinar as normas, na vã ilusão de que todos se adaptem a um só modo de dizer e de que o padrão não se altere no tempo e no espaço. Trata-se de pressionar o futuro com o padrão construído no passado, imaginando-o superior aos novos padrões que o tempo fará surgir.

Os novos guardiões da língua e da sua pureza equivocam-se num deslize que vai da padronização instável ao purismo linguístico. Quando um padrão é predicado como “certo”, como “correto”, já não se está falando da padronização que os falantes constroem para suas partilhas, mas da imposição imobilizadora do certo/errado construída nas relações de poder.

Reconheça-se, aqui, a força da escrita. Pelo fato de haver uma norma ortográfica – único lugar na língua em que há possibilidade de legislar, submetendo todos a uma mesma convenção – extrai-se a existência de “lei” para toda e qualquer forma da língua. Aprender ortografia é meramente aprender uma convenção: não é compreender uma língua. E muito menos ainda é saber escrever.

Até aqui, restringimos a discussão à gramática normativa, porque é a representação que se faz da função do ensino de língua materna: a de que lhe cabe produzir a correção no falar e no escrever. Quando se defende o ensino de gramática, imagina-se que disso resultarão estudantes com um desempenho linguístico dentro das normas eleitas como aquelas que devem ser o correto.

Apesar desta crença ser tão difundida entre nós, sabemos que a proficiência em língua resulta mais do convívio com o padrão – na leitura, na escuta, na produção – do que do conhecimento de normas. E entenda-se: o padrão é mutável e nem sempre é desejável, e por isso quando se fala no ensino da língua padrão, não se está definindo um específico, fixo, estabilizado. Ao contrário, pensar o padrão de uma língua é pensar sua vitalidade e movimento.

Teoria de descrição

Se o ensino da gramática conseguisse desvencilhar-se desse ranço normativista, restaria ainda alguma função para o ensino da gramática? Trata-se, agora, de pensar a gramática como uma teoria de descrição (e raramente de explicação) do funcionamento da língua.

É inegável o valor da teoria para compreender os fenômenos, e qualquer um deles pode ser reduzido a objeto de estudos. Uma teoria constrói modelos, faz abstrações, deixa resíduos. Se entendermos a gramática como uma teoria, com suas falhas e suas vantagens, o seu ensino teria o mesmo sentido que tem o ensino da teoria física do cosmo, ou das teorias sociológicas que tentam descrever e explicar o funcionamento da sociedade.

Mas deve haver um cuidado enorme para não deslizar da descrição para a prescrição. Enquanto as ciências físicas e exatas apresentam suas descrições e explicações e fazem concluir que o mundo “é assim e não de outra forma”, as ciências sociais podem cair num prescritivismo atroz.

É o que acontece com os conhecimentos gramaticais: a descrição de uma estrutura linguística de certo momento, por exemplo, de que uma oração normalmente se compõe de sujeito e predicado – extrai-se que toda oração deve ter sujeito e predicado. Ora, sabemos que hoje a estrutura da frase, no uso corrente, mesmo jornalístico, já não obedece à estrutura sujeito/predicado, mas tópico/comentário. O tópico aponta para o conhecido, expõe o assunto, o foco de que se falará algo no comentário. De qualquer forma, para aqueles que defendem um purismo gramatical, exigindo que cada frase tenha seu sujeito e seu predicado, deixo a questão: qual o sujeito na oração “Chega de fazer exercícios”?

Consideremos apenas alguns exemplos de boa intenção no ensino de gramática descritiva. Ensina-se a classificar palavras ou orações de um período, e pretende-se justificar este ensino com a necessidade que têm os estudantes de aprender a classificar. O essencial do raciocínio classificatório, no entanto, é a aprendizagem da construção de critérios que sirvam como base para a classificação. Aprender a definição de uma classe e depois procurar exemplares da mesma é um exercício mecânico e normalmente de difícil resolução quando o critério a partir do qual as classes foram obtidas não é estudado.

As gramáticas escolares, todas inspiradas na gramática tradicional, vão muito pouco além das classificações. Estudam funções sintáticas, sem que efetivamente o processo de construção sintática seja focalizado, de modo que do estudo das funções resulta novamente uma classificação “funcional” dos componentes de uma oração ou período. Quando vai além, este ensino infelizmente cai na normatização.

Todos os raciocínios que poderiam ser desenvolvidos no ensino gramatical poderiam também ser desenvolvidos no ensino de outras disciplinas científicas, e com maior proveito para a capacidade de observação, abstração e generalização. Assim, o ensino de gramática na escola pode ser uma perda de tempo lastimável.

Em seu lugar, há muito para refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da língua portuguesa, de modo a desenvolver a competência linguística dos já falantes da língua, permitindo-lhes um convívio salutar com os mais variados discursos e textos e com a observação dos recursos expressivos neles empregados.

Muito mais do que descrever, trata-se de usar os recursos expressivos. Muito mais do que classificar, trata-se de perceber relações de semelhança e diferença. Nesse sentido, o que teoricamente se chamam de “atividades epilinguísticas” (aquelas que exploram o conhecimento linguístico intuitivo dos estudante, por meio da reflexão e da manipulação dos recursos expressivos) são mais produtivas, até mesmo para o desenvolvimento de um purismo linguístico. Apenas para ficarmos no terreno extremamente produtivo do cotejo das diferentes formas de dizer alguma coisa a alguém, e das seleções entre estas variações que necessariamente as condições da situação impõem, pense-se por exemplo nas inúmeras formas de dizer” em educação, importa pouco chegar ao que já foi, porque seu compromisso é trabalhar para se chegar ao que sempre está por vir”.

Nota

Este texto curto resultou das inúmeras provocações sobre o que fazer com a gramática na sala de aula, da sua necessidade, da sua conveniência. As provocações eram uma resposta às propostas que defendia de “análise linguística” dos textos dos alunos como ensino das diferentes formas de uso dos recursos expressivos na língua, sem que houvesse necessidade de um conhecimento metalinguístico resultante de uma teoria de descrição da língua. Escrito para publicação numa revista que pretendia circular entre professores de língua portuguesa, não apresenta novidades em relação a pontos de vista que sempre defendi. Publicado na seção de “Polêmica”, em Discutindo Língua Portuguesa. Ano 1, número 3, 2006. São Paulo : Escala Editorial, p. 28-33. Na edição da revista, há chamada para o assunto e janelas em cor verde com impressão em branco: uma delas é parte de um texto meu sobre a linguagem e os mitos bíblicos, e outra janela com um texto de Paulo Bearzoti Filho sobre o alfabetismo funcional, além das ilustrações.

por José Kuiava | abr 17, 2019 | Blog

No nosso Brasil de todos e do presidente Bolsonaro, e dos seus partidários políticos poderosos, e da pequena parcela pervertida do povo bolsonarista, a pobre educação pública pobre está sendo perseguida, pervertida e cada vez mais pobre. É de assustar o poder da letra “p”, quando usada na instrumentação de enunciados por presidentes, políticos, patrões, patriarcas, promotores, procuradores, policiais… Na linguagem destes anunciadores, a letra “p” pode produzir, e produz, políticas públicas perversas, propagadas publicamente por políticos pervertidos pelo poder, propondo e proclamando uma educação pública cada vez mais pobre para as populações populares das periferias do país.

No festival político permanente e perverso de dísticos presidenciais e ministeriais, os ministros de educação e seus assessores mais próximos e poderosos estão no topo do ranking das paródias perversas.

As políticas para a educação pública do atual Ministério da Educação são radicais nas medidas de baixo calão para destruir e acabar a educação de qualidade das camadas sociais mais pobres, das escolas das periferias urbanas, das favelas, das zonas rurais, do campo, dos quilombos, dos assentamentos dos sem-terra e das reservas indígenas. O mais grave e mais perverso destas medidas é a bactéria e o vírus ideológicos procriados e nutridos pelas elites de direita, camufladas de medidas profiláticas de limpeza: erradicar o mais rápido possível e por completo a educação e a doutrinação de esquerda, implantadas durante os governos do PT. Perante a opinião pública, é preciso e necessário denegrir o PT e a esquerda como perigos, ameaças de implantação do socialismo e do comunismo no Brasil. Daí a estratégia ridícula e humilhante para a cientificidade da história, dizer que “nazismo era de esquerda”. Para a opinião pública seria o mesmo que dizer “Lula e esquerda são nazistas”.

Assim, na ideologia camuflada dos ministros e dos assessores é preciso excluir dos currículos – e proibir os professores de ensinar – as disciplinas e os conteúdos de política, partidos políticos, ciências sociais, sociologia. Eles desconhecem e desconsideram por inteiro a ciência humana. Numa sociedade democrática não existe nada, absolutamente nada, que emana dos governos que não seja por força e determinação de ato político. Governar numa sociedade democrática é planejar, propor, discutir, eleger e desenvolver programas públicas mediante órgãos sociais e instituições sociais. Tudo acontece na infinitude e na correlação de atos políticos. Nada acontece que não seja por ato político. E porque não ensinar isso nas escolas e universidades, se não existem democracias sem partidos políticos?

As medidas recentes do presidente Bolsonaro de acabar e extinguir órgãos públicos de incentivo e apoio às bolsas de pesquisa, de estudos, de programas de pós-graduação; extinção de conselhos para o desenvolvimento de programas sociais; redução de recursos orçamentários para a educação toda, são assustadoras diante do quadro de tragédias sociais do nosso Brasil.

Por fim, uma sugestão, ou melhor, um pedido ao ministro da Educação e seus assessores: leiam e analisem numa roda de conversas dialógicas a “Declaração Mundial sobre Educação Superior no XXI: Visão e Ação”, da UNESCO, publicada em 1998.

Para excitar a leitura, vou transcrever a ordem no Artigo 2º “…as instituições de educação superior, seu pessoal e estudantes universitários devem:

a) preservar e desenvolver suas funções fundamentais, submetendo todas as suas atividades à exigências da ética e do rigor científico e intelectual;

b) poder opinar em problemas éticos, culturais e sociais de forma completamente independente e com consciência plena de suas responsabilidades, por exercer um tipo de autoridade intelectual que a sociedade necessita, para assim ajudá-la refletir, compreender e agir;

c) ampliar suas funções críticas e prospectivas mediante uma análise permanente das novas tendências sociais, econômicas, culturais e políticas [grifo nosso], atuando assim com uma referência para a previsão, alerta e prevenção.

É um alerta para os preconceituosos ao programa de cotas, em determinações nas letras b e d do artigo 3º:

b)…As instituições de educação superior devem atuar em parceria ativa com pais e mães, escolas, estudantes, grupos socioeconômicos, entidades comunitárias. A educação secundária não deve limitar-se a preparar candidatos qualificados para o acesso à educação superior e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, mas também a preparar o caminho para vida ativa, oferecendo a formação para uma ampla gama de profissões. Não obstante, o acesso à educação superior deve permanecer aberto a qualquer pessoa que tenha completado satisfatoriamente a escola secundária ou seu equivalente, sem distinção de idade e sem qualquer discriminação.

…

d) Deve-se facilitar ativamente o acesso à educação superior dos membros de alguns grupos específicos, como os povos indígenas, os membros de minorias culturais e linguísticas de grupos menos favorecidos, de povos que vivem em situação de dominação estrangeira e pessoas portadoras de deficiências, pois estes grupos podem possuir experiências e talentos, tanto individualmente como coletivamente, que são de grande valor para o desenvolvimento das sociedades nações. Uma assistência material especial e soluções educacionais podem contribuir para superar os obstáculos com os quais estes grupos se defrontam, tanto para acesso como para a continuidade dos estudos na educação superior.

É isso aí. E muito mais. É preciso ler, devagar e com atenção. Acima de tudo, no diálogo e na tolerância mútua.

por João Wanderley Geraldi | abr 15, 2019 | Blog

Os papagaios que habitam a Ilha Bela estão aparecendo em voos baixos pela praia de Barequeçaba! Estranho. Antes saíam da ilha para o continente, em voo alto, pela manhã, e seguiam direto para a reserva da mata atlântica que nos rodeia. Agora, deram para voar baixo, e ocupam em estardalhaços árvores da praia (embora fiquem em “chapéus de praia”, infelizmente não escolheram aquela que está em frente à minha casa). No seu palreio, voam agora o dia todo ocupando o espaço do céu e bem próximos de nós. São papagaios adultos, grandes! Verdes e bonitos.

Esta presença me lembrou que meu pai tinha um papagaio. Parece que vivia esfomeado, porque sempre estava dizendo “papá pro rico!”. Tinha uma gaiola, pequena, como se fosse passarinho dos menores. Mas tinha a porta aberta. Andava por onde queria. Não sei quem conversava mais com ele, a mãe ou o pai. Uma companhia numa casa de onze filhos, com apenas um deles em casa!

Havia um momento em que o Rico ia para a gaiola, a portinhola fechada: quando um dos meus sobrinhos, criança, chegava e gritava do portão: “prendam o papagaio!” Em algum momento ele e o papagaio se estranharam, e desde então o Rico o perseguia furioso. Basta ele chegar para o Rico ficar inquieto, ranzinza… e ainda por cima, preso.

Pois quando me aposentei, comprei casa na praia, quis imitar meu pai. Queria um papagaio! O primeiro que ganhei foi um papagaio de madeira, feito pelo artesão da vila, o Nicinho! Tânia e Zé Luís me trouxeram o presente. Foi devidamente pendurado num pé de primavera, que vive florindo mesmo fora de estação! O papagaio está lá, mas não fala, não faz companhia… só embeleza!

E eis que certo dia ganho de minha mulher, a Corinta, um papagaio de verde. A oportunidade de comprá-lo apareceu quando estávamos visitando as netas, na Dinamarca. Vista a foto, imediatamente elas lhe deram um nome, meio estranho para nós: Matiné. Não temos a menor ideia donde veio este nome que lhe deu a Sophia, imediatamente secundada pela irmãzinha Laura. Onde teria ouvido essa palavra?

A compra foi feita à distância, o papagaio foi entregue e quem o levou para sua própria casa foi nossa Nilda. Retornados da viagem, fomos buscar o papagaio já acostumado com a nova morada e com outro nome – Tê-Tê. Eu queria tomar posse do “meu” papagaio! E chamar-lhe com o nome que lhe deram as netas, naturalmente.

Em casa, deixou de falar! Embora acostumado a “dar o pé” a todos que o chamassem de “amigo”, nada quis comigo! Decepcionado e sem calma, certo dia o obriguei a ficar no dedo: levei uma boa bicada!!! E tive dificuldades para abrir o bico do bicho: se aferrou num dos meus dedos que já começava a sangrar.

Resumo da história: o papagaio voltou para a casa da Nilda! E nós nos sentimos obrigados a lhe dar uma mesada… E falava que dava gosto. Nilda contava: “quando chego em casa, ele começa a gritar “mamãe chegou!” “mamãe chegou”… Claro que mantive meus ciúmes por esta relação incestuosa… mas fazer o quê? O bicho não queria comigo. Aposentado como meu pai, fiquei sem papagaio!

Pois o Tê-Tê fugiu… foi embora. Falante, deve ter se reunido ao palrar dos papagaios de Ilha Bela, na melhor das hipóteses. Na pior, algum vizinho o capturou e jamais entregará, como costuma ser pelas bandas.

Estamos sem papagaio, com uma multidão de papagaios palrando por cima de nossas cabeças. E estamos felizes em vê-los livres, sem aprender a falar como gente, numa língua que não é deles.

por João Wanderley Geraldi | abr 14, 2019 | Blog

O branco açúcar que adoçará o meu café

nesta manhã de Ipanema

não foi produzido por mim

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Vejo-o puro

e afável ao paladar

como beijo de moça, água

na pele, flor

que se dissolve na boca. Mas este açúcar

não foi feito por mim.

Este açúcar veio

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,

dono da mercearia.

Este açúcar feio

de uma usina de açúcar de Pernambuco

ou no Estado do Rio

e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana

e veio dos canaviais extensos

que não nascem por acaso

no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital

nem escola,

homens que não sabem ler e morrem de fome

aos 27 anos

plantaram e colheram a cana

que viraria açúcar.

Em usina escuras,

homens de vida amarga

e dura

produziram este açúcar

branco e puro

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Comentários