por João Wanderley Geraldi | jul 13, 2019 | Blog

Como chegamos aos tempos em que teremos necessidades prementes de catarse, nada melhor do que voltar a velhos livros com as charges políticas dos fins da ditadura militar, como é este livro de Chico Caruso.

Na introdução, em palavras para um artista que se revela e fala pelo desenho, conta-nos o chargista como chegou ao Jornal do Brasil para cobrir as férias de Ziraldo, em setembro de 1978.

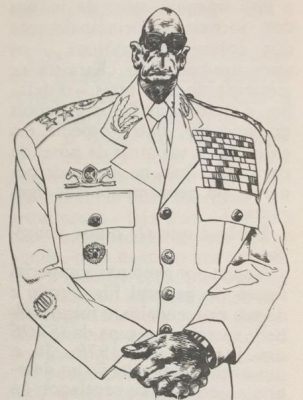

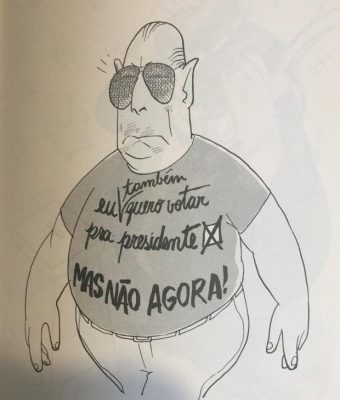

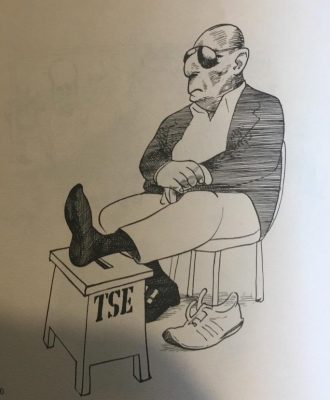

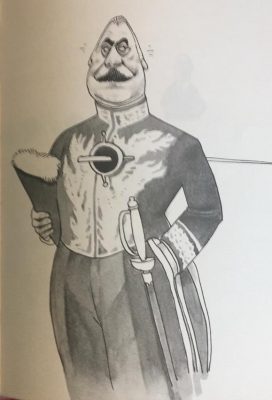

A caricatura é de Figueiredo, então o general do SNI e posteriormente ungido para assumir a Presidência. Ela foi publicada na revista ISTOÉ (atualmente conhecida como ISTOFOI).

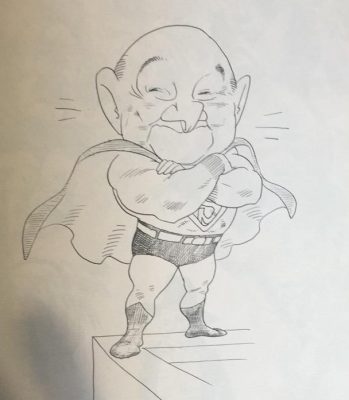

A caricatura de Chico nos mostra um militar condecorado, com busto e braços enormes, e uma cabecinha desproporcionalmente pequena, com os eternos óculos escuros que o general usou sempre.

Publicado na ISTOÉ em setembro de 1978

Nesta introdução, Chico não só nos narra um pouco do contexto e do meio jornalístico em que produzia suas charges, suas caricaturas políticas, mas também dos tempos em que estas, por políticas, foram substituídas por “ilustrações” dos textos publicados, no auge da ditadura que foi o período de Garrastazu Medici.

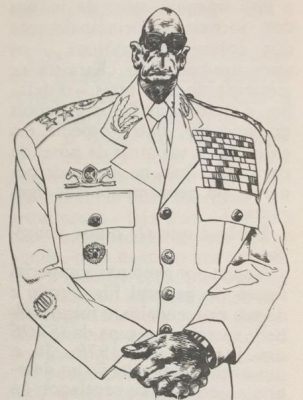

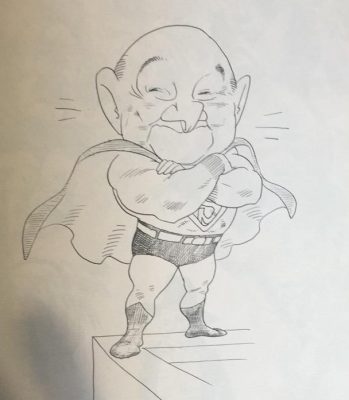

As caricaturas e charges escolhidas pelo autor para este seu livro cobrem a produção de um período bastante longo, mas o foco central da seleção é do período do governo Figueiredo – e a maioria delas é do próprio general-presidente, o último da série.

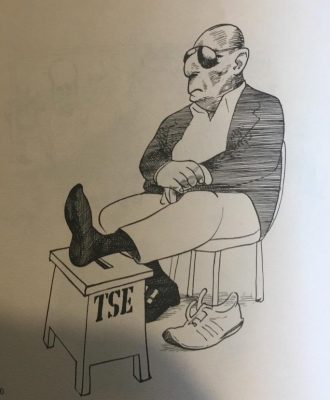

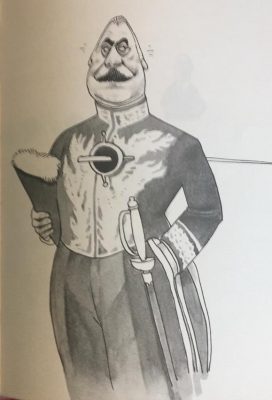

Publicada no Jornal do Brasil, em 07.09.1982

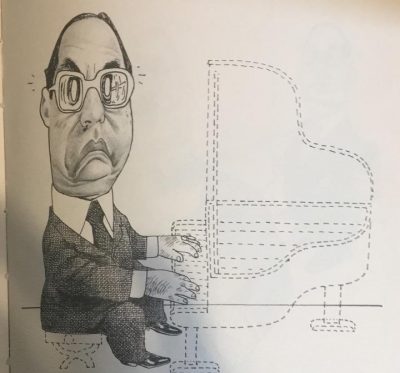

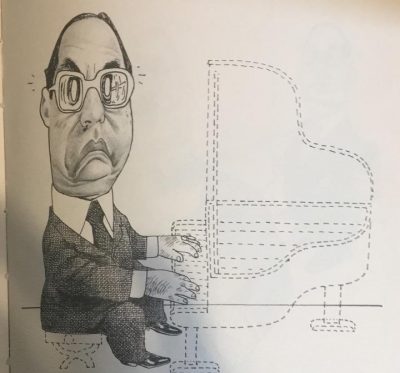

Mas não faltam charges com os ministros do presidente, e claro que Delfim Neto terá lugar destacado, como na charge em que se critica o aumento do preço da gasolina, que poderia ser tão atual, simplesmente substituindo Delfim por Parente e atualizando ainda mais, por Paulo Guedes, que é um pau difícil de aguentar:

Publicada no Jornal do Brasil em 04.12.1980

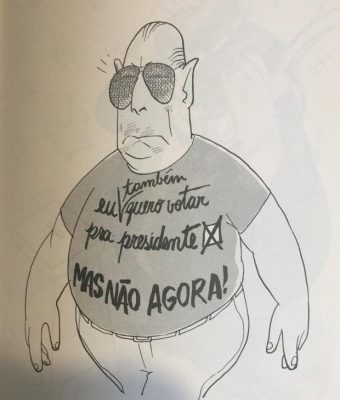

Lendo agora o livro do Chico Caruso, a gente recorda as hesitações do regime militar quando se discutia a sucessão de Figueiredo. E supostos dramas de consciência deste para apoiar o candidato do Golbery: Paulo Maluf.

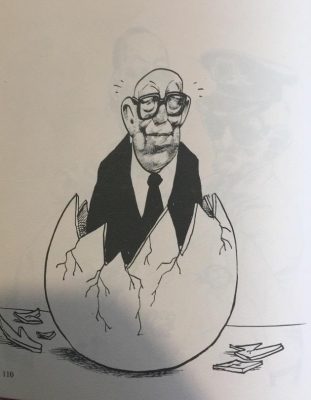

Publicada em O Globo de 09.06.1984

Tudo apontava para um candidato “civil” mas que mantivesse o leme na direção apontada desde o começo da “redemocratização moderada” de Geisel…

Eram os tempos da luta pelas diretas. DIRETAS-JÁ reuniam milhares de pessoas nas manifestações do Rio de Janeiro e de São Paulo, espalhando-se Brasil afora. Enquanto nas ruas e praças o grito era pelo voto direto, nos palácios se tramava a eleição indireta de algum nome “confiável” e foram aparecendo outros nomes, para além do candidato Maluf:

Publicada em O Globo de 08.07.1984

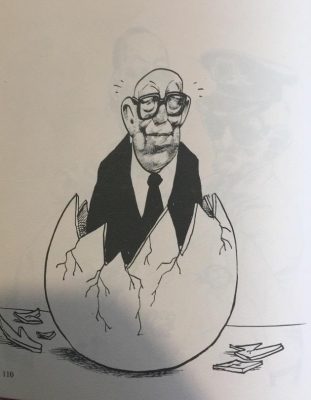

Tentaram até ressuscitar Magalhães Pinto, que se tornara nosso Chanceler

Publicada no Jornal do Brasil em 01.11.1981

Como a história registra e como sabemos todos, não houve eleições diretas

Publicada em O Globo em 18.03.1984

Mas o Colégio Eleitoral elege a chapa oposicionista: Tancredo/Sarney. Tancredo vai para o hospital, e Sarney governa o Brasil a partir de 1985, convoca uma Constituinte e sai do governo já imortal na Academia Brasileira de Letras.

Publicada na ISTOÉ em julho de 1984

Publicada em O Globo em 12.06.1984

Referência: Chico Caruso. “Não tenho palavras”. São Paulo : Circo Editorial, 1984.

por João Wanderley Geraldi | jul 12, 2019 | Blog

Nesse momento de caos e perda, a língua é permeável a outras razões, deixa-se mestiçar e torna-se mais fecunda. A língua é, só então, viagem viajada, namoradeira de outras vozes e outros tempos. (Mia Couto)

- Construir o novo

A modernidade, período histórico que talvez estejamos a fechar, nasce no turbilhão de perdas e conquistas, de caos e de imposição de ordenamentos, num continuum de acontecimentos que se encadeiam e encontram raízes em tempos distantes e se projetam para o futuro, ao contrário das implicitações que as delimitações cronológicas deixam inferir. No bojo destes acontecimentos e práticas que, perdurando se modificam, encontramos um aspecto essencial da vida humana que nunca deixou de ser objeto de preocupação: a linguagem.

Não escapou aos historiadores o fato de que a preocupação com a linguagem marca, desde o início, a modernidade (2). Talvez esta preocupação seja um de seus signos. Não vou aqui retomar um conjunto de elementos que poderiam ser trazidos à consideração para defender este ponto de vista. Retomo, tão-somente, elementos esparsos para ir delineando o caminho que pretendo seguir nesta reflexão a propósito das relação entre o poder e as letras, de que suponho seja possível extrair algum ensinamento de uma de nossas marcas culturais.

Retomemos o passado para encontrarmos duas linhas de pensamento que se entrecruzaram em nossa cultura. No que se refere às línguas, uma das características da modernidade é a elevação das línguas vernáculas à categoria de línguas “verdadeiras”, de pleno direito capazes de expressar uma cultura. Ao mesmo tempo, como se sabe, a renascença é também um retorno às obras clássicas, à releitura dos autores gregos e latinos (por influência também, ao menos no que concerne à Península Ibérica, da cultura moura (3)). Quer dizer, há uma duplicidade constante neste processo: renasce o latim, nascem os vernáculos. O primeiro continuará , por muito tempo ainda, a ser a língua das ciências, da filosofia bem posta [e dos letrados do sistema]; os segundos, depois de já há muito tempo estarem na boca do povo e na pena dos trovadores, aparecerão nas práticas de governo e na arte literária.

A título de exemplos deste movimento nos começos, lembremos

- Rabelais vai encontrar nas histórias contadas da cultura popular o material com que imortalizará Gargantua e Pantagruel: cada evento narrado retoma raízes dos contos populares, dos modos de circulação da ficção oral. A carnavalização como prática encontra eco na literatura escrita, que a incorpora e a faz circular também nas formas distantes da escrita (4);

- Antes, Dante já se fizera acompanhar por Virgílio, seu guia, para encontrar, no que descreve, não aquilo que a Igreja e seus intelectuais disseram sobre a vida pós-morte, mas como estas afirmações foram compreendidas e como circulavam entre a plebe: medos e terrores concretizados nos castigos hierarquizados nos diferentes degraus do Inferno;

- Cervantes constrói um personagem leitor: romances de cavalaria, amor cortesão, feitos heroicos reduzidos à luta contra moinhos de vento. D. Quixote, escudeiro ao lado, é o nobre cavaleiro visto e narrado não pela nobreza mas pela voz popular que encontra na genialidade do escritor suas formas de imortalidade.

Nos três exemplos, uma relação constante, um trânsito ente o popular e o erudito; entre um passado glorificado e práticas sociais deslizantes, não oficiais, próprias da praça pública, visíveis, expostas e não reconhecidas. Não são tempos heroicos, são tempos de mudança. A literatura se abriu às línguas vernáculas, mas nem por isso deixou de manter seu diálogo com o passado. Os clássicos não desapareceram, forma relidos, alguns ressuscitados em sentidos que a seriedade medieval proibira. Foi preciso abandonar os cânones vigentes no pensamento intelectual da época, sobretudo eclesiástico, para que o novo encontrasse fórmulas de seu próprio fabrico. E este fabrico não parece ter sido obra do que hoje chamaríamos gabinetes e laboratórios afastados da vida, mas ao contrário, obra da aproximação entre o mundo da vida e o mundo da cultura (5).

Gostaria de ressaltar, desde já, este aspecto do destemor: a afirmação do vernáculo, se exigiu um giro, uma guinada para se enxergar o que visivelmente estava em fermentação, não produziu como seu efeito o silêncio das línguas clássicas e das obras clássicas, mas suas n ovas compreensões. Seus sentidos ressuscitados não abafam nem silenciam a modernidade que se gesta, nem as nacionalidades que se afirmam, entre outras coisas pelo reconhecimento das línguas que falam e com que se significam.

Mas se podemos encontrar nas práticas sociais – e artísticas – esta aceitação de um caos linguístico, uma desordem reconhecível na língua, a assunção destes vernáculos como o veículo de exercício da administração e do poder produzirá, como reverso da desordem, os sacerdotes da ordem: os gramáticos.

Muito rapidamente, já nos fins do século XV e na primeira metade do século XVI as variedades linguísticas escritas e associadas ao poder central dos Estados passam a ter suas gramáticas escritas, num estudo que toma as línguas vernáculas – os vulgares – como objeto de descrição (obviamente sob os moldes das gramáticas das línguas clássicas, o grego e o latim). Não é por acaso: a corrida para as conquistas coloniais e a concorrência entre Espanha e Portugal justificavam o investimento. Já na Gramática de Antonio de Nebrija (1492) encontra-se como justificativa de existência da primeira gramática espanhola – e a primeira de uma língua que não fosse o latim ou o grego – a utilidade da sistematização gramatical para a difusão da língua entre os povos “bárbaros”:

A língua sempre acompanhou a dominação e a seguiu, de tal modo que juntas começaram, juntas cresceram, juntas floresceram e afinal, sua queda foi comum. (Nebrija, apud Gnerre, 1985:13)

Também Fernão de Oliveira menciona na introdução de sua Gramática de 1536 a expansão colonial portuguesa como justificativa de existência. E João de Barros, cuja gramática é de 1539, escreveu em seu Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem que

… as armas e padrões portugueses […] materiais são e pode-os o tempo gastar, pero não gastará a doutrina, costumes e a linguagem que os Portugueses nestas terras deixarem (apud. Gnerre, 1985:14).

Creio haver nestas práticas sociais de reflexões sobre a língua um movimento de dupla direção: de um lado, uma aproximação dos modos de falar popular, do historicamente gestado num longo processo de tempo, não porque repentinamente aqueles que detinham o poder- a aristocracia e a Igreja – resolveram, por algum passe de mágica, assumir outras relações, mas porque uma mudança qualitativa das relações se impôs como consequência do desenvolvimento geral. A reunificação do nem tão sacro império deixava de povoar a imaginação dos homens europeus. O desenvolvimento do comércio, das artes e dos ofícios impôs outros tempos, e não por acaso outras línguas. Outros pactos. Outros futuros. De outro lado, a consequência do reconhecimento de uma nova língua ainda em desordem, torna-a instrumento de exercício de um outro e novo poder. Ela se torna língua oficial. E produz o seu outro: o que não há de ser reconhecido. (6)

- Conquistar é dizimar a diferença

Embora os primeiros gramáticos, tanto espanhóis quanto portugueses, tivessem consciência do significado da aquisição da língua da metrópole pelos novos povos das novas terras, o que de fato aconteceu, especialmente em “terras portuguesas” não correspondeu à implantação da língua portuguesa entre os nativos. As necessidades de contato – e mesmo de exploração porque em que haja comunicação é impossível a dominação – e as variadas línguas aqui faladas, muitas delas do mesmo tronco tupi, possibilitaram o surgimento de uma língua de contato, sistematizada especialmente pelos jesuítas, particularmente José de Anchieta em sua Arte da Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil. Trata-se da língua geral(7) que prevalecia entre os moradores da terra – os nativos , os provenientes do continente europeu (colonizadores) ou os escravos provenientes da África.

O predomínio da língua geral pode ser comprovado em inúmeras passagens, entre outras aquela relativamente a sua proibição em instrução emanada do gabinete do marquês de Pombal, em que se diz que os primeiros conquistadores só cuidaram de aqui estabelecer o que chamamos de língua geral, invenção verdadeiramente abominável e diabólica. Citando Daphne C. carvalho, escreve Magda Soares

Em meados do século XVII, o padre Antônio Vieira […] afirmava com relação à população de São Paulo: “as famílias dos portugueses e indios de São Paulo estão tão ligadas hoje humas às outras que as mulheres e os filhos se criam mystica e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala he a dos indios, e a portuguesa a vão o smeninos aprender à escola” (Soares, 1996:11)

A expulsão dos jesuítas e as reformas pombalinas no ensino da metrópole e das colônias constituem-se em passos essenciais para o “apagamento” da experiência primeira de constituição de uma língua – ainda que esta língua viesse marcada pelo processo de exclusão daquelas línguas indígenas que não eram a “boa língua” – NHEENGATU – disciplinada pelos jesuítas. Certamente com um olhar contemporâneo, considerando a importância da linguagem na constituição das subjetividades, pode-se aquilatar a importância tanto do empreendimento de construção das línguas gerais quanto da magnitude da empresa portuguesa de bani-las da vida cotidiana da colônia.

A preocupação com este “banimento” já aparece no início do século XVIII (1701), pois El-Rei recomenda ao governador-geral do Brasil a obrigação de os missionários ensinarem o português aos índios. Mas é somente cinquenta anos depois, com a política linguística do marquês de Pombal que as línguas gerais começam a perder terreno. São significativas as palavras que introduzem o Diretório de 1757:

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por se indispensável, que este é um meio dos mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que, ao mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do Príncipe, que os conquistou, se lhes dedica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo Príncipe. (Diretório de 3 de maio de 1757, om medidas aplicadas ao Pará e Maranhão e estendidas em 17 de agosto de 1758 a todo o Brasil).

Como constata Silva Neto (apud Fonseca, 1997), a realidade linguística até o século XVIII era a seguinte:

- a língua geral, além de falada pelos índios, era falada por grande parte da população;

- o português falado pelos brancos e seus descendentes;

- o crioulo ou semicrioulo, adaptação do português no uso de mestiços, aborígenes e negros,

- as línguas africanas, faladas nos quilombos ou por negros ainda não aportuguesados.

Na segunda metade do século XVIII, com a proibição do uso das línguas gerais, com a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa no ensino das demais “disciplinas” (lembremos que o ensino jesuítico ainda era em latim!) e com a expansão do domínio português aparelhando-se paulatinamente o sistema estatal – especialmente para o controle e coleta dos pesados impostos que levam á revolta mineira no final do século – o português vai-se tornando a língua predominante na colônia, de modo que a vida da família real no início do século seguinte vai consolidar a reafirmação da língua portuguesa e a implantação da cultura europeia entre nós.

- No poder e fora do poder: as danças dos letrados

Tudo Indica que a reflexão sobre a língua, que começa a se produzir já nos começos da modernidade, rapidamente esquece o potencial de inovação que os vulgares poderiam representar em relação aos ordenamentos e às regras. Ao contrário, nenhum tempo de liberdade é admissível em matéria de língua: há sempre que encontrar normas, fixar o movimento para garantir não se sabe bem o quê, mas garantir a correção que somente tem existência pela construção de seu outro, o erro. Aquilo que foi “o latim errado” rapidamente se faz regra a ordenar o dizer e o como dizer. O poder não sobrevive ao riso, à desordem, à variação. Ele se exerce pela ordem. Em termos de língua, pelo “empoderamento” de um dos modos de dizer – aquele da elite de plantão – como o único correto, a fim de produzir os silenciamentos não só de outros modos de dizer, mas também de dizeres outros.

Certamente a dependência e o convívio das reflexões sobre a língua com o poder produziram o que Rama (1985) chamará de um “anel em torno do poder”: o mundo letrado. E neste mundo letrado, um traço cultural, português e brasileiro, é a importância dada aos estudos gramaticais. Note-se, por exemplo, a notícia que nos dá, não sem uma ponta de “orgulho” Jeronymo Soares Barbosa na “Introdução”, datada de 1803, de sua Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1801):

Portugal conheceu grammaticas portuguezas ainda antes que outras nações civilisadas tivessem uma na sua língua. Quando Ramos em 1572 publicou a primeira grammatica da língua franceza, já Portugal tinha a de Fernão d’Oliveira dada à luz em 1536, e a de João de Barros em 1539. Estas foram seguidas do Methodo Grammatical de Amaro de Roboredo, impresso em Lisboa em 1619, da Grammatica do P. Bento Pereira, em Lyão, no de 1672, da de D. Jeronymo Contador d’Argote, em Lisboa 1721, e finalmente da de Antonio José dos Reis Lobato, em 1771. (Jeronymo Soares Barbosa, 5ª. edição, 1871, p. XII)

Consideremos muito brevemente alguns momentos marcantes das relações entre a reflexão sobre a língua e o exercício do poder no Brasil. Cada um dos tópicos a que estarei remetendo a seguir mereceria um tratamento específico e eles são aqui “listados” muito mais para registrar uma reflexão em andamento que parece conduzir à conclusão de que, na cultura brasileira, aquele segmento que representa a cultura letrada, a cultura bem-posta, próxima ao poder, tem mantido ao longo de nossa história uma relação ambígua com os falantes da língua: aproximam-se deles e de seus modos de dizer quando são distanciados do exercício do poder; reconciliados com o poder e com seu exercício, estão entre os primeiros a defender a correção do dizer e dos modos de dizer da população “inculta”, “ignara” das ruas e dos muros.

- Entre nós, somente em meados do século XIX a questão da “língua brasielira” – note-se que a língua geral não é tratada como “língua brasileira” – surge como polêmica. O romantismo indigenista vai protagonizar o debate, e José de Alencar emblematicamente realizará o gesto de aproximação com os modos populares de fala: dirá que cabe ao povo criar a língua e ao escritor burilar estas criações segundo o gênio da língua para as introduzir na língua, para torna-las parte da língua, isto é, aceitáveis gramaticalmente. Estamos no Império! A “cidade das letras” há que prestar vassalagem ao poder de está, também ela própria, destituída. Nada como uma certa distância do lugar do poder para enxergar o mundo exterior onde a criação do novo acontece.

- Destituído o imperador, terminados os primeiros tempos de condução militar autoritária da nova República, iniciamos o século XX com um Estado de Direito, supostamente democrático, mas em todo o caso respeitando uma lei de distribuição dos modos de exercer o poder. Em termos da língua, parece-me que o fato emblemático que encontraremos neste período será o debate entre Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, ambos lídimos representantes da cultura letrada. Trar-se-á de dispor de um Código Civil expresso com escorreita correção gramatical. Quase não importa discutir que os direitos são poucos; importa que vírgulas e pontos-e-vírgulas estejam gramaticalmente perfeitos. Também é neste período que a imprensa brasileira abre espaço para as colunas sobre a língua(8) e se instaura em nossa cultura um traço inequívoco: toda a política linguística postula uma modalidade única, não só entre Brasil e Portugal, mas entre todos os brasileiros, com uma gramática única e uma “luta” acirrada contra as variações até de pronúcnia. (Soares, 1996:15).

- “Me dá um cigarro” vão repetir os modernistas. E eis uma nova abertura às formas populares de dizer. E não só às formas. Havia no ar a necessidade fundar uma nacionalidade e uma nacionalidade não se funda sem uma língua assumida como própria. Os modernistas irão buscar as raízes de nossa cultura. Mário de Andrade vai aos rincões em busca de nossas raízes musicais. O mito Cobra Norato é transformado em epopeia por Raul Bopp(9). No modernismo a cidade das letras encontra seu povo. Se lembrarmos que a modernidade nasceu sob o signo de um olhar para o exterior do mundo letrado de então, talvez o modernismo venha ainda a ser recuperado como os primeiros balbucios do que estamos hoje chamado de pós-modernidade.

- O projeto sonhado de uma democracia moderna descamba na ditadura de 1930. Vargas e Filinto Müller. A inteligência brasileira é alijada do poder. A alguns, salva Capenama. A outros, ninguém salva. Aprofunda-se a relação entr5e os intelectuais e seu povo. Macunaíma. O Departamento de Cultura do município de São Paulo constrói suas bibliotecas. O espírito da Gramatiquinha de Mário de Andrade, anterior à ditadura, circula e faz adeptos. O modernismo encontra adeptos também em cidades do interior: Flávio de Carvalho, em Campinas., por exemplo.

- Redemocratização de 1945. Constituinte de 1946. Até o PCB tem deputado constituinte: Prestes. Inicia-se um período de democracia formal e de renovações econômicas e culturais. Mas em termos de língua reencontra-se a necessidade de corrigir (ou fazer calar). São deste período as gramáticas ainda hoje editadas (exceção feita à Gramática de Rocha Lima, um pouco anterior): Napoleão Mendes de Almeida, Celso Cunha, Celso Luft, Almeida Torres, Said Ali, entre outros. A um período de democracia (formal, é verdade) corresponde novamente um período de “arrocho” gramatical. Exceção: Carlos Drummond de Andrade, ainda que seus trabalhos desta época sejam gramaticalmente corretos. A geração de escritores desta época inovou em temas, em cânones literários, mas manteve a correção gramatical, exceto pela introdução de elementos lexicais na literatura regionalista.

- Os períodos de democracia formal no século XX são curtos: golpe militar de 1964. Ditadura, certamente a mais dura do século (e esperamos seja a última de nossa história). A televisão começa a cobrir o território nacional: a cultura de massas começa a corroer a cultura popular. Chacrinha comanda a massa: quem não se comunica se trumbica! Na reforma da educação – Lei 5692/71 – até a disciplina Língua Portuguesa desaparece. Comunicação e Expressão. Liberdade linguística; prisão política. Espantos com a “incapacidade” de expressão escrita dos brasileiros: o aumento da rede pública de ensino de primeiro grau (realização de uma façanha talvez somente possível para os quadros das nossas “cidades letradas” num tempo de ditadura: se oito anos de escolarização obrigatória não tivesse sido imposto, até hoje a “cidade letrada” estaria discutindo sua inviabilidade em face da suposta qualidade a se perder!!! ) traz para a cidade letrada aqueles que nunca foram convidados: invasão! O ensino superior se interioriza. As universidades – inclusive alguns sacrários da “cidade das letras” – são tomadas de assalto (a USP por exemplo, com sua grande expansão de vagas). Escândalo, na voz dos letrados. Para nós, o escândalo é pensar que a população teve que esperar “isso” – a ditadura – para ter algum acesso ao mundo da cultura escrita.

- Nova República: redemocratização. Ambiente cultural já outro. Em 1985 o Presidente da República nomeia Comissão para estudar diretrizes para o ensino da língua portuguesa. Preocupação constante! Que se há de fazer: a população foi às ruas pelas Diretas-Já. Agora já põe as mãos para fora das mangas, e a língua se movimento dentro da boca! E ainda não é para comer; é para falar… Há que calar. Espera-se uma reação da !cidade letrada” envergonhada com as formas de di8zer até mesmo de alguns de seus professores universitários…

Acontece que “aconteceu a Linguística”. A introdução dos estudos linguísticos no ensino universitário brasileiro se dá na primeira metade dos anos 1960. E o programa moderno, que se inaugura numa leitura de Saussure, ofereceu-nos a possibilidade de estudo rigoroso de um objeto que se fechou em si mesmo – a língua. Em consequência, inspirada numa vontade de verdade científica, a Linguística se associou às metodologias próprias das ciências duras, especialmente a Matemática e, mais recentemente, a Neurologia. Há aí um peso científico irrecusável para o pensamento moderno. A redemocratização se inicia sem que se possa, na cidade das letras, esquecer esta intrusa que veio em nome da ciência. E qual o seu pecado original? Ter dado ao falante da língua a autoridade sobre a qual fundar qualquer afirmação sobre a língua! Em um estudo ainda a ser realizado, talvez se deva a esta “cientificidade” externa da Linguística o que aconteceu em termos de “diretrizes” para o ensino de Língua Portuguesa entre nós, quer no documento elaborado pela Comissão de 1985, quer nas inúmeras propostas curriculares, quer na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. A perspectiva linguística que subjaz a estes documentos faz, pela primeira vez, se aproximarem democracia política e democracia linguística. Isto certamente no nível das declarações, porque no nível das ações, as reações aos falares populares estão mais do que presentes. Certamente os novos vigias de plantão são os jornalistas.

- Chegamos aos dias atuais. Pelos indícios que pipocam de vários lugares, podemos perceber que um movimento de recrudescimento da correção gramatical está em gestação! Ou se não, vejamos: (a) o sucesso de Pasquale Neto com suas “dicas” do bem dizer através da televisão; (b) o retorno das crônicas jornalísticas a propósito da forma correta de se dizer o que se quer dizer (aliás, espírito presente em nossos computadores que sublinham em vermelho e verde o que escrevemos, obrigando-nos a uma padronização insuportável); (c) a reclamação dos estudantes de Letras a propósito dos cursos que baseiam suas reflexões sobre a língua em estudos linguísticos – são jovens e por isso têm maior sensibilidade ao que lhes é exigido pelo “mercado” (10); (d) a proliferação das “franquias” dos métodos, incluídos instrumentos e conteúdos, de cursinhos antes apenas pré-vestibulares e agora “orientadores” efetivos dos processos de ensino pelos brasis afora, uniformizando e ignorando as diferenças regionais e locais: a língua há de ser uma e apenas uma de suas inúmeras variedades. Que estes indícios estão apontando? Nada mais do que um recrudescimento das exigências de correção gramatical, o que também pode ser traduzido como maior exigência de silêncios da população que “não sabe falar corretamente”. É preciso afastar os perigos para que tudo, mudando, permaneça como sempre foi: que a norma definida pelos modos de falar de uma minoria se imponha como razões para silenciar uma maioria.

Em nossa prática histórica, a maioria apenas importou quando se tornou necessária para reabrir os caminhos do exercício do poder compartilhado pelos membros da “cidade letrada”. Conquistado este objetivo, salvo raros momentos da nossa história, não interessa mais ouvir as vozes que falam “errado”, de forma “grosseira”; a casa grande volta a ter ouvidos sensíveis, a corte não resiste ao assédio do população. É preciso que ele aprenda a falar, para depois falar.

Neste momento, creio que estamos sendo chamados a nos posicionarmos em relação a estes acontecimentos recentes, até porque eles são uma das facetas de uma situação mais ampla, ao estilo daquela que viveram aqueles que ajudaram a construir a modernidade. A manutenção do silencia – em nome da correção – e a manutenção da ordem – em nome da globalização e da hegemonia de um pensamento único – são os dois lados de uma mesma moeda. Entre a tarefa infatigável de frear a língua e a liberdade, pessoalmente opto pela segunda.

Por fim, retorno ao escritor com que abri este texto, Mia Couto, para com ele dizer:

Da minha língua materna eu aspiro esse momento em que ela se desidioma, convertendo-se num corpo sem mando de estruturas ou regra. O que quero é esse desmaio gramatical, em que o português perde todos os sentidos. (Mia Couto, 2005).

Notas

- O tema deste texto foi preparado como palestra proferida em 2005 no VIII Fórum de Estudos Linguísticos, Língua Portuguesa, realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eram anotações e continuam a sê-lo. Em verdade um projeto de estudos que não levei a cabo. A ideia de correlacionar as posições políticas dos letrados (em geral procedentes da classe média intelectualizada) e a questão da variação linguística tem a ver com dois fatores: de um lado, a constante vigilância linguística exercida pelo jornalismo da mídia tradicional; de outro lado o convívio com letrados que se opuseram ferrenhamente ao aumento de vagas no curso de Letras da Unicamp, e ferozmente à abertura do curso noturno. Defendiam alguns destes letrados que a função da Unicamp era a formação da elite… e que o “populismo” imposto pela Assembleia Constituinte do Estado de São Paulo, que determinou o percentual de 30% das vagas das universidades estaduais paulistas serem oferecidas à noite não deveria fazer o Instituto se rebaixar. Como recém havia sido lançado um livro – Os pobres na literatura brasileira – percebi que “pobre”, “trabalhador” parecia ser personagem literário num país que, à época, tinha o mais baixo índice, na América Latina, de matrículas no ensino superior entre jovens de 18 a 25 anos! Este texto é uma tentativa de compreender este fenômeno, e continuou sempre um projeto de estudos que não mais realizarei mas que registro como ideia para quem queira fazer um estudo sociológico do meio letrado brasileiro, seguindo as pegadas do uruguaio Angel Rama e seu A cidade das Letras. Decorridos três anos da palestra, e depois de inúmeras vezes voltar ao tema em encontros com professores, elaborei o texto para publicação [como sempre, atendendo pedidos]. Escrito este texto-programa de estudos abandonado no caminho, ele foi publicado inicialmente em Helena Cidade Moura et alii. Literacia em Português. Lisboa : Centro de Investigação-acção P.H.Chombart de Lauwe, 2008, p. 39-51. Republicado em In. MOURA, Denilda (org). Os desafios da língua. Pesquisas em língua falada e escrita. Maceió : EDUFAL, 2008, p. 15-19 e em Ideação, vol. 10, número 2, Revista do Centro de Educação e Letras de Foz do Iguaçu, UNIOESTE, 2º. Semestre de 2008, p. 117-133. Quando convidado para uma fala no ENDIPE, apresentei-o no meio educacional (e foi publicado nos Anais do XIV Endipe. Eliane Peres et al. (org). Processos de ensinar e aprender: sujeitos, currículos e cultura. Livro 3, Porto Alegre : EDIPUCRS, 2008, p. 351-360. Quando organizei a coletânea de textos que compõe A aula como acontecimento, inclui este texto porque imagino que algo há por aí que merece estudo. Este grande número de publicações deste texto resultam de duas motivações: 1. tenho um carinho especial pela ideia de que “os letrados” participaram, como disse Angel Rama, do anel protetor do poder, servindo-o em troca de algumas benesses; 2. como se trata de um texto que aponta para grandes períodos históricos, com lacunas e com generalizações apressadas – obviamente nenhum período histórico é monolítico, nem os letrados constituem um bloco único, antes pelo contrário – ele tem um aspecto provocador. Quando falei sobre o tema num evento pelos quais sempre ando, um linguista sério e muito amigo, quando retornávamos para casa, disse-me que eu, com um microfone na mão, era um perigo! Foi a maior elogio que recebi na minha vida, ainda que saiba que o tom tenha sido irônico, quase a me chamar de “pouco sério”, porque muito político e ideológico. Bendita ideologia que não me deixou naufragar na contagem de fonemas, no exercício de picar morfemas e nas discussões exotéricas da geração de frase.

- Obviamente, estou aqui falando da modernidade tal como a concebemos na cultura eurocêntrica em que estamos mergulhados.

- Esta nota não faz parte das versões publicadas deste texto! Mas me sinto na obrigação de acrescentá-la agora que a coloco à disposição na internet. Quando visitava o Egito, comentei com o guia a “arte mourisca” existente na Espanha e algumas das manifestações culturais que enxergava no Egito “contemporâneo” (Egito moderno, para o guia, era o período que ia de 2.000 a 1.000 anos a.C.). E recebi uma resposta que merece registro. Para ele não há arte mourisca, porque não há “mouros”. O que eles têm é arte árabe! Que mouro, para eles, é o equivalente a “mulato”, e por isso mesmo é uma expressão inaceitável.

- Para a análise do contexto de Rabelais, ver Bakhtin (1987).

- Suponho que esta afirmação valha não só para a arte literária de então, mas também para o pensamento científico que começa a encontrar seus caminhos na contramão da fé e da teologia.

- A mudança radical que representou o surgimento da modernidade não matou a cultura que lhe antecedeu. Simplesmente passou a produzir uma nova cultura. E aquela cultura que se expressou no passado numa língua agora fora de uso foi muito rapidamente traduzida para as mais diferentes línguas “vulgares” e continuou influenciando nossos modos de sermos homens: ninguém duvida de que vivemos numa cultura greco-latina-judaico-cristã, embora não falemos nem grego nem latim.

- Em verdade, duas línguas gerais, uma na costa e outra no Grão Pará.

- Em Geraldi (2001) retomo uma discussão ocorrida em torno de 1910, através da imprensa, entre Paulino Brito e Cândido Figueiredo a propósito da colocação dos pronomes átonos.

- Acrescento que Monteiro Lobato faz sua pesquisa sobre “Saci Pererê”.

- Marinalva Vieira Barbosa (2004), em pesquisa realizada em três universidades, constatou que a maioria absoluta dos alunos dos cursos de Letras cujos currículos beneficiam os estudos linguísticos em prejuízo dos estudos gramaticais tradicionais terminam o curso insatisfeitos pelo fato de não terem “aprendido” português, isto é, n~]ao terem aprendido as descrições tradicionais e as regras que permitiriam o exercício da correção gramatical sem qualquer dúvida a propósito de como se deve dizer.

Referências bibliográficas

Barbosa, Jerônymo Soares. Grammatica Philosophica da língua Portugueza. Lisboa : Typografia da Academia Real das Sciencias, 5ª. ed, 1871.

Barbosa, Marinalva Vieira. Entre o sim e o não, a permanência – O discurso do graduando em Letras sobre o Ensino da Língua Portuguesa. Dissertação de mestrado em Linguística, Unicamp, 2004.

Bakhtin, Mikhail A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de Françoi Rabelais. São Paulo : Hucitec; Brasília : Editora da UnB, 1987.

Couto, Mia. “luso-Afonias – A lusofonia entre viagens e crimes”. Questão. N. 1, Faro, Universidade do Algarve, 2004.

Fonseca, Maria Nilma Góis da. Ensino da Língua Portuguesa: Ecos de um discurso. Dissertação de mestrado em Educação, UFSE, 1997.

Geraldi, João Wanderley. “Notas sobre a exclusão da língua geral e a introdução da língua portuguesa” in. Kohlrausch, Regina (org). A linguagem descobrindo mundos. Erechim : EdiFAPES, 2001.

Gnerre, Maurizio. Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo : Martins Fontes, 1985.

Rama, Angel. A cidade das Letras. São Paulo : Brasiliense, 1986.

Soares, Magda. “Português na escola: história de uma disciplina curricular” Revista de Educação da AEC, vol. 101, out/dez 1996.

por José Kuiava | jul 10, 2019 | Blog

Nos últimos tempos, estou sendo embevecido e possuído por uma saudade profunda e saudável das classes universitárias. Saudades das salas de aula, das salas de reuniões, dos corredores da universidade – espaços vivenciados durante 40 anos de vida dedicada ao estudo, à pesquisa, ao ensino, ao debate e ao diálogo acadêmicos com professores, estudantes, leitores, escritores.

Sinto que não é um saudosismo esquizofrênico melancólico, nem um tédio solitário. É a rememoração de uma vida acadêmica, vivenciada com os estudantes na leitura coletiva e no debate do texto que escrevi para motivar a escrita da vida de cada estudante. Eu me comprazia e me encantava com a leitura das vidas escritas.

INVENTÁRIO DE VIDA – uma história de si mesmo nas relações com o mundo e com os outros.

Todos temos uma história para contar e escrever. Mesmo que nossa existência ainda seja curta e breve, já é uma história de uma vida. Contar a história de si é escrevê-la entre a primeira letra maiúscula até o ponto final. Embora o ponto final da nossa narrativa não seja o final da nossa história, pois a vida ainda não acabou. É algo inacabado até que estamos vivos. E narrar é colocar em linguagens as ideias que temos de si mesmos. Assim, não formaremos apenas massa de indivíduos, mas constituiremos a sociedade de sujeitos históricos, numa infinitude de relações recíprocas.

Contar de si, dizer da própria existência é inventariar a vida de si com a vida dos outros. Ninguém jamais viveu sozinho e tampouco vive só. Cada um é um resultado histórico. O resultado das relações com os outros. Somos de um tempo determinado da história. Cada um nasceu num lugar e num tempo. Somos do lugar e do tempo. O lugar de cada um é também o lugar dos outros. Da mesma foma o nosso tempo é o tempo dos outros. Somos todos conterrâneos e contemporâneos. Conhecer a nossa contemporaneidade é conhecer a nós mesmos.

A primeira condição humana do conhecimento é nos conhecermos. O conhecimento é a magia do conhecer a si mesmo. Não em segredo e nem numa situação individualizada e individualista, nem no sentimento egoísta da vanglória ou do triunfo de si mesmo, mas nas relações sociais com os outros. Os outros são aqueles sujeitos com os quais estabelecemos as relações de vida nas mais variadas e amplas situações e circunstâncias. O conhecimento que não ajuda a nos conhecermos (a realidade determinada) não serve para nada. O conhecimento verdadeiro é aquele que ajuda a nos entendermos como sujeitos históricos, situados no tempo determinado e na realidade determinada.

Temos uma identidade. Temos nome, sobrenome, data e local de nascimento, nome do pai, nome da mãe. Temos família, irmãs(?), irmãos(?), avós, bisavós, tias, tios e outros parentes. Já fomos crianças. Tivemos a nossa infância. E como foi nossa infância? Com quem e com que brincávamos? Quais foram nossos brinquedos? Como foi nossa infância? O que foi e o que é para nós o nosso corpo? Quais valores humanos apreendemos e vivemos em nossa infância e em nossa adolescência? Como fomos constituindo nossa identidade social, identidade cultural, a identidade religiosa, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas angústias ante a vida real? Alguma vez já nos emocionamos diante das árvores, das montanhas, das nuvens, do nascer e pôr do sol? Fomos capazes de brincar na chuva de verão? Como construímos o mundo irreal? Já experimentamos liberar nossas fantasias, o mundo ficcional? E qual foi (é) esse mundo da imaginação?

Escrever a vida configura-se como resgate, constituição e representação da identidade de si, enquanto sujeitos vivos, existentes, como agentes e instituídos de uma identidade social num determinado contexto e tempo da história. A identidade que transcende a identidade consigo mesmo, pois ela configura-se com a identidade do grupo de que faz parte. Assim, o sujeito se percebe como um ator que se representa e convive com personagens vivos, reais.

Como eu me vejo? Como os outros me veem? Como o mundo me vê? Escrever a história de si é debruçar a mente e o coração sobre a vida. É construir a consciência de si mesmo e sobre o entendimento do significado da vida humana.

Mas onde e quando escrever a história de si? E porque não escrevê-la na universidade? Se a escola não for suficientemente capaz, porque não começamos motivar as (os)acadêmicas(os) a se perceberem como sujeitos do processo histórico pelo resgate/constituição da representação de si pela palavra escrita, possível pela imagem e memória que se expressa no escrever a vida? As (os) acadêmicas(os) apreenderiam a pesquisar e a escrever, fazendo algo que tem alto significado para suas vidas. É um exame da própria visão e concepção do mundo. Um exercício acadêmico de criticar a própria concepção do mundo. Escrever a própria história de vida, quem sabe, nos permitiria a elaborar uma nova concepção do mundo de maneira crítica, criativa e consciente. Poderíamos até pensar em transformar os estudos da matemática e da gramática em base de ações vitais para nossas vidas. Assim como Antônio Gramsci já imaginou:

O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, um “conhece-te a ti mesmo” como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços recebidos sem benefício no inventário. Deve-se fazer, inicialmente, este inventário.

É possível que se todos os educandos das universidades escrevessem suas histórias de vida e se todos os professores lessem estas histórias, certamente os universitários não seriam mais os mesmos, nem os professores o seriam.

Voltar ao passado para inventar o presente e vislumbrar o futuro no horizonte longínquo.

por João Wanderley Geraldi | jul 9, 2019 | Blog

Não adianta nota do Ministério dizer que o afastamento de Moro na próxima semana, em licença não remunerada, estava previsto desde que tomou posse! O simples fato de virem a público para explicar isso revela a necessidade de uma explicação para este afastamento nada discreto.

Como há rumores de que um áudio aparecerá com ele chamando o seu chefe Bolsonaro de “medíocre” – no que pela primeira vez concordamos – esta saída discreta poderia ser para evitar o constrangimento de estar no ministério, ao lado do medíocre e ter que ouvir com ele a adjetivação empregada pelo seu empregado.

Há, no entanto, outra hipótese: a perseguição ao The Intercept Brasil tomará corpo na próxima semana, e estando o ministro em licença poderá dizer que não participou de nada. Somente seus fãs acreditariam, e para os fãs ele nem precisaria desta licença! Afinal, neste país, a maioria acha que Moro agiu inadequadamente, fora da lei, mas as condenações foram corretas e para esta mesma maioria, Lula deve continuar preso mesmo não havendo qualquer prova de seu enriquecimento ilícito. Então esta hipótese de “jogo de cena” seria desnecessária. Há que buscar outras hipóteses.

Seu chefe havia declarado que o povo julgaria e, acompanhado daquele que lhe costurou ilegalmente a vitória, foi ao campo ver o Brasil ganhar do Peru. E levaram vaia… E Bolsonaro voltou a levar grande vaia quando entrou para o campo. Paulo Guedes saiu pelos “esconderijos” enraivecido, segundo alguns jornalistas! Sobrou Moro lá no alto do camarote vip, e ele está se tornando cada vez menos vip por aqui…

Então é possível que na semana de folga Moro vá negociar com seus verdadeiros patrões, aqueles que encontraram um juiz do interior, caipira, que domina mal o direito e a língua, para alçar à posição de mito. Convidaram para conferências nas universidades, incensaram e lhe deram uma grande tarefa: destruir a economia de um país emergente que se atreveu a costurar os BRICS como uma força política internacional e que dispõe de riquezas naturais que salivam a ganância das petrolíferas. Para esta parte, teve no Senado todo o apoio do enriquecido Senador da Chevron, José Serra. Moro cumpriu sua parte, e agora, caindo em desprestígio, precisa saber se seu lugar continua garantido entre os patrões, mesmo já não mais pertencendo ao Judiciário e a um passo de deixar de ser ministro.

Minha hipótese é que Moro aproveitará a semana para costurar seu novo emprego: alguma universidade norte-americana o convidará para ser professor, oportunidade que não pode declinar, e que o fará a pedir demissão do cargo.

Afinal, os dois sonhos que acalentavam se foram pelos ares: não será mais o sucessor de Bolsonaro, como imaginava e nem será ministro do STF, que afinal os senadores – menos José Serra – têm alguma vergonha na cara.

Comentários