por João Wanderley Geraldi | ago 24, 2019 | Blog

A orelha do livro nos informa que este romance remete aos dois anos que o autor ensinou em Oxford. Pode ser, mas certamente o enredo não é um relato sobre o vivido, muito embora o ponto de vista da narrativa seja o da primeira pessoa, em que aparece um narrador não nominado – exceto por um apelido inventado no momento, de “Emílio”, pelo colega de college, Kanavagh, quando o apresenta a uma menina de programa numa discoteca.

“Almas Mortes” refere a um dos edifícios da Universidade de Oxford, “All Souls”. E inicialmente fazia crer que se falaria das “almas” desaparecidas de professores da cidade que frequentemente é apontada como uma cidade parada, estática, sem qualquer dinamicidade, ao contrário do que se poderia esperar de uma cidade universitária, que implica a presença barulhenta da juventude e a efervescência das descobertas e análises dos professores. Os “dons” – professores com suas togas – parecem vivos-mortos, voltados muito mais a intrigas e pequenos interesses:

De fato, Oxford é, sem dúvidas, uma das cidades do mundo em que menos se trabalha, e nela é muito mais decisivo o fato de estar do que o de fazer ou inclusive atuar. Estar lá requer tanta concentração e tanta paciência, e tanto esforço lutar contra o aletargamento natural do espírito, que seria uma exigência desproporcional, pretender que além do mais seus habitantes se mostrassem ativos, sobretudo em público, apesar de que alguns colegas costumavam efetuar seus deslocamentos sempre correndo para dar uma impressão de perpétuo sufoco e extrema ocupação…

O narrador ficará dois anos em Oxford, ou seja, duas vezes os três períodos de aulas com a duração exata de oito semanas cada um deles – chamados de Michaelmas, Hillary e Trinity (primavera). Dará aulas de literatura espanhola, respondendo a curiosidades etimológicas que desconhece e inventa sem qualquer constrangimento, sem que seu colega professor faça qualquer comentário. – Em Oxford, ninguém nunca diz nada às claras (a franqueza seria a mais imperdoável das faltas, e também a mais desconcertante). – Numa destas explicações, ensinou que “papirotazo” – golpe aplicado com o dedo indicador – procede do fato de que era com este golpe que batiam nos papiros encontrados no século XIX no Egito… Quando se despede de um colega – Dewar – no término de seu tempo por lá, acaba ouvindo:

– Sentirei falta dos seus fantásticos conhecimentos etimológicos. Sempre me surpreendia extraordinariamente. Ainda me lembro do meu assombro quando você explicou que a palavra papirotazo vinha de papo por designar um golpe que se dava na papada ao contrário: fiquei boquiaberto.

Dado o ambiente por que se deslocaria, o enredo se constrói através das relações que o narrador vai estabelecendo com a cidade, com os rituais da Universidade e com alguns poucos colegas da Universidade.

Os ridículos rituais universitários não poderiam deixar de aparecer: um relativamente ao uso da toga preta… que ele muitas usava, mesmo sem que houvesse prescrição de fazê-lo, com o objetivo principal de contentar os numerosos turistas com quem cruzava no trajeto da minha casa piramidal até a Tayloriana e o secundário de me sentir fantasiado e um pouco mais justificado em minha qualidade de adorno.

O segundo ritual ironizado é aquele dos jantares festivos dos “colleges”, chamados de “high table”, em que a congregação e seus convidados se sentavam numa mesa posta num estrado, enquanto as mesas dos estudantes ficavam em nível mais baixo. A mesa era presidida pelo administrador do college ou algo semelhante, que dava o ritmo do andamento do jantar batendo com seu martelo como aviso para os garçons servirem e retirarem os pratos. Uma das regras cômicas era que cada um deveria falar durante sete minutos com aquele que estivesse sentado a sua direita, a seguir cinco minutos com o que estivesse sentado a sua esquerda, sendo proibido pelo protocolo falar com quem estivesse sentado a sua frente. Tudo isso religiosamente marcado pelo martelo do warden, aqui o Lord Rymer. No caso do jantar narrado minuciosamente, a presença de Clare Bayes com um decote elegante e audacioso levou tanto o narrador olhar insistentemente como o warden se perder completamente no ritmo de suas marteladas, caindo sobre a mesa já bêbado para poder ver mais de perto a razão de seu descontrole. Só pelas páginas desta narrativa e descrição do jantar já vale a pena ler o livro.

Na cidade, o narrador caminhava muito, desenvolvendo ao máximo suas buscas de livros raros nas livrarias da cidade e nas bibliotecas. Vem destas visitasse compras um dos elementos que torna complexo o enredo num tempo curto e num espaço limitado. A partir de certo momento ele percebe que um senhor inglês o segue, indo para as mesmas livrarias, acompanhando seus deslocamentos pelas estantes. Tratava-se de um homem manco que tinha um cachorro que havia perdido uma perna, em função de uma briga depois de um jogo de futebol.

Para sua surpresa, na tarde de um domingo, este homem – Alan Marriot – toca sua campainha, depois de ter consultado a florista em frente para confirmar o endereço. Entra em sua casa e o convida para fazer parte de uma estranha associação com o nome do escritor Arthur Marchen (autor de livros de horror). Na conversa, fica sabendo de outro estranho escritor: John Gawsworth ou Terence Ian Fytton Armstrong, para ele até então desconhecido mas cujas existência e obras passam a ocupar parte do seu tempo.

Também neste encontro Alan Marriot lhe dará uma lição: o horror se constrói sempre que se estabelece uma relação inesperada. E lhe dá um exemplo:

– É normal que o cachorro venha comigo. É necessário. É inusitado, se quiser. Quero dizer, os dois juntos. Mas não há horror nisso. Seria mais chocante se o cachorro fosse com ela. Seria horroroso, talvez. O cachorro é sem pata. Se fosse dela (a florista), não a teria perdido numa briga estúpida depois de um jogo. (…) talvez a tivesse perdido por outra causa. (…) Talvez a tivesse perdido por sua causa. Talvez, para que esse cachorro perdesse a pata pertencendo a essa moça, ela a devesse ter amputado. (…) A ideia é horrível. É horrível a imagem da moça cortando a pata do meu cachorro com as próprias mãos, vendo-o com seus próprios olhos, assistindo a isso.

Em sua relação com os colegas da universidade, merecem registro o colega Cramer-Blake, que se tornará seu confidente desde que lhe disse de seu interesse em Clare Bayes, casada com outro professor, Edward Bayes. Queria então saber se ela tinha ou não amantes e quais suas chances de começar um relacionamento com ela. Ainda que Cramer-Blake tenha recusado uma resposta clara, acabou se tornando uma espécie de cúmplice da relação que se tornou efetivamente a razão do narrador estar em Oxford.

Clare tem um filho, Eric, que estuda em Bristol. Uma doença de Eric o traz para junto dos pais, e neste período o narrador não consegue qualquer encontro com sua amante. Será neste tempo que frequentará a discoteca onde recebe o nome de “Emílio”, e em que encontra Muriel, que acaba indo para sua cama e toda a relação sexual que então ocorre é narrada, mas há sempre a terceira pessoa, ausente, Clare, com que o narrador vai comparando cada gesto de sua parceira eventual…

… quando já estávamos nus e na minha cama, que comecei a pensar em Clare Bayes de verdade e sentir falta dela de novo, ou melhor, (…) a comprovar com estranheza e uma ponta de perplexidade que aquela moça quase gorda e de feições e cachos tão agradáveis não era ela. A fidelidade (o que assim chamamos para nos referir à constância e exclusividade com um determinado sexo penetra ou é penetrado por outro igualmente determinado, ou se abstém de ser penetrado ou penetrar em outros) é produto principalmente do costume, como o é também a assim chamada – inversamente – infidelidade (a inconstância e alternação e o abarcamento de mais de um sexo: a promiscuidade literal (…) Quando se está habituado a uma só boca há muito tempo, as outras bocas parecem incongruentes e apresentam dificuldades: os dentes são grandes demais ou pequenos demais, os lábios são avaros ou excessivamente abundantes, (…) sempre há uma reserva ou uma interrogação a respeito da ordem ou da força com que se devem beijar suas diferentes partes, ou apertá-las, ou mordicá-las, ou investigá-las usando os dedos (…) “Estou com o pinto dentro da boca dela”, pensei ao fazê-lo (…)

Assim, enquanto reflete sobre o que faz com Muriel, os termos serão de comparação com o corpo ausente de Clare. Como disse Bakhtin, o romance acolhe o baixo corporal e a reflexão filosófica mais profunda e abstrata, aqui sobre o que se quer e o que se tem, mesmo durante uma relação sexual.

Há uma terceira personagem importante: Toby Rylands, um catedrático aposentado, espécie de sumidade em literatura. Este foi para o narrador, seu “mestre” em Oxford, enquanto Cramer-Blake teve funções paternas e maternas.

Cramer-Blake era homossexual e tinha suas relações. A partir de certo momento começa a ter doenças frequentes, com licenças para tratamento, com períodos de completo restabelecimento. Embora nada fique explícito, trata-se de HIV positivo. Ele acabara morrendo, notícia que o narrador recebe já em Madri, casado e com um filho recém-nascido, através de carta de Toby. Mais tarde ficará sabendo também da morte deste, e vem daí a primeira frase do romance: “Dois dos três morreram depois que parti de Oxford, e isso me faz pensar, supersticiosamente, que talvez tivessem esperado que eu lá chegasse e consumisse meu tempo para me dar ocasião de conhecê-los e para que agora possa falar deles.”

E é precisamente este “falar deles” que torna complexo o enredo, porque as histórias, os tempos passados e presentes destas personagens darão riqueza ao romance. A história de Clare é minuciosamente narrada. O último encontro, em que Clare é convidada para o acompanhar indo para Madri é minuciosamente descrito e desvela uma amante que sabe que estas relações tem um fim predeterminado.

Dentre as múltiplas reflexões que permeiam as histórias, compartilho uma das passagens sublinhadas. Ela aparece depois do retorno do narrador de uma visita a Toby Rylands, que se queixa do fato de Cramer-Blake não aparecer para visitá-lo, mas o proíbe de transmitir-lhe suas queixas:

Tudo o que nos acontece, tudo o que falamos ou nos é relatado, o que vemos com nossos próprios olhos ou sai de nossa língua ou entra por nossos ouvidos, tudo aquilo a que assistimos (e pelo que, portanto, somos um pouco responsáveis), deve ter um destinatário fora de nós mesmos, e vamos selecionado este destinatário em função do que nos acontece, ou do que nos dizem, ou do que dizemos. Cada coisa deverá ser contada a alguém – nem sempre a mesma pessoa, não necessariamente -, e cada coisa vai se separando, como quem olha, separa e vai atribuindo futuros presentes numa tarde de compras. Tudo deve ser contado pelo menos uma vez, embora, conforme ditara Rylands com sua autoridade literária, deva ser contado segundo os tempos. Ou, o que dá na mesma, no momento certo e às vezes já nunca mais, se não se soube reconhecer esse momento certo ou se deixou deliberadamente que ele passasse. Esse momento apresenta-se *as vezes (a maioria) de maneira imediata, inequívoca e premente, mas muitas outras vezes apresenta-se apenas confusamente e ao cabo de lustros ou décadas, como ocorre com os maiores segredos. Mas nenhum segredo pode ou deve ser guardado sempre para todo o mundo, ele é obrigado a encontrar pelo menos um destinatário uma vez na vida, uma vez na vida desse segredo.

Por isso algumas pessoas reaparecem.

Por isso sempre nos condenamos pelo que dizemos. Ou pelo que nos dizem.

Resta perguntar: um livro como esse, temporalmente situado, espacialmente situado, com o drama de uma personagem – o narrador – será capaz de viver no Grande Tempo? Ora, o que faz um romance viver o Grande Tempo, no sentido bakhtiniano da expressão, não é o tempo da narrativa ou seu espaço, mas o que na individuação dramática está contido do humano que aí se desvela. Penso que Javier Marías caminha para viver no tempo futuro, muito além de seu prestígio contemporâneo.

Referência. Javier Marías. Todas as almas. Tradução de Monica Stahel. São Paulo : Martins Fontes, 1999.

por João Wanderley Geraldi | ago 23, 2019 | Blog

… diante de uma produção racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e barulhenta, posta-se uma produção de tipo totalmente diverso, qualificada como “consumo”, que tem como característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as ocasiões, suas “piratarias”, sua clandestinidade, seu murmúrio incansável, em suma, uma quase-invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por produtos próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe são impostos. (Michel de Certeau. A Invenção do Cotidiano)

- Introdução

Para escutar os murmúrios clandestinos e as invisibilidades, talvez seja instrutivo tentar encontrar as formas da construção barulhenta das hegemonias linguísticas que atravessam as relações entre os estados e os sujeitos políticos que os constituem, obviamente estes sujeitos distribuídos por diferentes geografias dentro de seu próprio território, já que não é dado a todos o direito de se fazerem ouvidos porque a distribuição social se sobrepõe ao pertencimento territorial.

No espaço em que se discutem direitos linguísticos, é sempre importante retornar às questões que fundam a necessidade de pensar em ‘direitos’ e de defendê-los, porque estas ações sempre apontam para a existência de alguma restrição, cerceamento, esgarçamento de relações que, supomos, deveriam se construir sobre outras bases e sob outras concepções.

A pergunta a se formular, então, seria a propósito das bases que construíram as barulhentas hegemonias que cerceiam a liberdade de cada um se exercer, em sua língua, como falante, como ouvinte, como autor ou como leitor, de formas distintas daquelas que os moldes já preveem, constringindo as diferenças para que se preencha o modelo, dentro das margens das previsibilidades estatuídas. Em outras palavras, trata-se de retomar, em outros termos, a pergunta que formulou Foucault (1996, p.8): “o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e seus discursos proliferarem indefinidamente?” Como resume Certeau(1994), “os poderes de nossas sociedades desenvolvidas dispõem de procedimentos bastante finos e firmes para vigiar todas as redes sociais: são os sistemas administrativos e ‘panópticos’ da polícia, da escola, da saúde, da seguridade social, etc.” Quais seriam, pois, os sistemas e procedimentos de vigia e punição que controlam a língua e seus usuários?

Impossível recuperar todas as indicações a respeito desta rede de controles, já visitada por inúmeras pesquisas. Aos estudos sobre os regimes de constrição internos ao funcionamento da linguagem entre os falantes, há que recordar os estudos das relações de subordinação econômica e social que mostraram como distintos momentos de desenvolvimento permitiram glotocídios e impuseram as formas linguísticas dos conquistadores (recuperemos as colonizações do passado e as colonizações do presente); os estudos históricos que mostraram como uma forma de fala se fez de prestígio e se impôs a outras formas, remetendo estas, primeiro, às margens, depois, à extinção (lembremos quantos ‘patois’ desapareceram na emergência do que chamamos hoje de ‘francês’). Línguas floresceram e morreram junto com seus impérios. A história da riqueza é também a história de nossa própria pobreza resultante das muitas perdas.

Para os objetivos desta reflexão, não podemos deixar de apontar três mitos fundadores de nossa civilização ocidental, de fundo judaico-cristão. Eles revelam que a reflexão sobre a língua nos acompanha desde nossa gênesis. Lembremos três pontos cruciais de nossas representações para aquilatar o peso da tradição em que se move a reflexão sobre a linguagem, as línguas e os direitos linguísticos.

- Conta a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, a história da Torre de Babel. Num tempo remoto, “todo o mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras”. Foi então que as pessoas decidiram construir “uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus”. Condenando tal obra, Deus a associa ao fato de que “todos constituem um só povo e falam uma só língua”. Decide, por isso, confundir a linguagem dos homens “para que não mais se entendam um ao outro”.

- Se Babel introduz as diferentes línguas, introduz também um outro conceito: o de estrangeiro, cujo sentido somente pode ser composto pelo seu inverso, aquele que é natural, aquele que pertence ao grupo. Assim, a diferença linguística diz também quem é o estrangeiro: aquele que fala diferente. É conhecido também outro episódio bíblico (Juízes, Capítulo 12, versículos 5 e 6): Galaad ocupou os vaus do Jordão, e cada vez que um fugitivo de Efraim queria passar, perguntavam-lhe: “És tu efraimita?” Ele respondia: “Não”. “Pois bem, diziam eles então, dize: Chibólet.” E ele dizia: “Sibólet”, não podendo pronunciar corretamente. Prendiam-no logo e o degolavam junto dos vaus do Jordão. Naquele dia pereceram quarenta e dois mil homens de Efraim. Há que se pronunciar adequadamente shibólet para escapar da morte e mostrar o pertencimento ao grupo. A diferença identifica.

- Cheguemos mais próximos ao nosso tempo. Podemos pensar sobre o mito de Pentecostes (Atos dos Apóstolos, 2, 3-5): Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração: “Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?”

No último episódio, escapam à diferença apenas aqueles enviados em pregação: unidade de pensamento e concepção na diversidade linguística ultrapassada pela intervenção do Espírito. A comunidade cristã se faz una em várias línguas, mas por breve tempo: a língua do império também se torna a língua de Deus e as celebrações rituais católicas somente foram conhecer as línguas vulgares muito recentemente. O tempo dos ritos em latim (que parece retornar agora sob Bento XVI) já não era para construir a unidade, mas para sobrepor à diversidade apenas uma língua – aquela do poder – para nela e com ela exercer o poder.

Estes três episódios bíblicos fundam três mitos que alicerçam os fazeres linguísticos hegemônicos, produzindo a subalternidade – o que lhes escapa é marginal e marginalizado.

Babel inaugura num só gesto dois movimentos: o mito da unidade perdida e o da diferença como castigo divino. Conviver com a diferença passa a ser uma condenação, não um enriquecimento das formas de experiência e compreensão do mundo e da vida.

O processo de ocupação das terras férteis junto ao Jordão não se daria pacificamente. Os habitantes de Galaad não se identificavam apenas por estarem sob a liderança do juiz Jefté, mas também por suas formas de falar. Funda-se aqui o mito da identidade que reuniria indistintamente a todos sob uma língua sempre mesma e sem variações. Este pertencimento à língua é também pertencimento ao grupo: identidade. E a identidade funda o estrangeiro e a exclusão.

Por fim, Pentecostes inaugura o convívio com a diferença das formas sob o mito da tradutibilidade. Um só significado discursivo para o mundo e para a vida que nele se vive. Esgotam-se os sentidos num suposto único sistema de referências ântropo-cultural. A variedade da vida se explica a partir de um só discurso: o múltiplo reduz-se ao uno. Todos os sentidos não dizíveis ou intraduzíveis constituem uma teratologia que é preciso apagar ou no mínimo esconder. O sentido das diferenças de formas lingüísticas torna-se um atributo (quando não milagre divino) da beleza da unidade.

Sob o atropelo dos sentidos únicos, das identidades imutáveis, do sonho da unidade perdida e da diferença como castigo, construíram-se as restrições às línguas, às variedades intralíngua e às concepções de mundo divergentes. Atropelaram-se os direitos linguísticos para construir somente as obrigações linguísticas. Sonho irrealizado de um mundo asséptico porque único. Como é impossível apagar as diferenças linguísticas, produz-se um outro nível no qual elas desapareceriam: o nível do discurso, onde os significados se fixam, permitindo, na diversidade de línguas, a tradução de uma pela outra, garantido para todo dizer o mesmo discurso.

- A liberdade de expressão

Foi com a modernidade que os discursos, múltiplos desde sempre, apareceram e reivindicaram novamente o direito de existência à luz do dia(2). Concessões à parte, como mostra a história de Galileu, o discurso científico e leigo começa a circular. Mesmo Lutero, extremamente retrógrado na rejeição às novidades, especialmente aquelas introduzidas pelo papismo(3), contribui para a abertura das interpretações da palavra bíblica e, portanto, para a circulação de novos sentidos. Luta-se pela liberdade de expressão.

A emergência do capitalismo, primeiro mercantil, depois industrial, com sua forma de produção e as relações de classe que lhes são inerentes, precisou se estabelecer sob novas bases para que um conjunto de crenças, um conjunto de representações e seus discursos tivessem vez e voz. Na prática, dificilmente discursivizada, o próprio destino e sentido de homem se altera: não mais filho de deus, o que importa agora é pensá-lo como ser produtivo e consumidor. O resto são questões de fé que não dirigem a economia capitalista. Parece que o mundo se laiciza e os discursos religiosos se tornam então subalternos, mas não inexistentes(4).

Na exploração da atividade produtiva, na acumulação do capital, na expansão do mundo conhecido anexando-se novos territórios e na fragmentação do tempo, organizando-o segundo as necessidades da produção, reduziram-se ao silêncio discursos divergentes, ora qualificados como ‘selvagens’ e ‘pagãos’, ora como ‘atrasados’ ou ‘inverídicos’. Junto com o desenvolvimento econômico, também se desenvolve uma vontade de verdade que se quer científica e laica, ainda que perdurem nas relações sociais os vínculos religiosos que amalgamam o tecido social e a construção das distâncias entre dominantes e dominados. Ciência e religião, aliadas no longo do processo de colonização dos povos – incluídos os povos rurais europeus(5) – servem como luvas para esculpir o homem ocidental contemporâneo.

Desta longa caminhada, interessa exemplificar como os sentidos de correção lingüística – os mitos da unidade e da identidade – se recuperam como procedimentos de controle dos modos de falar em defesa de uma forma gramatical autêntica. Como se sabe, somente nos fins do Século XV e na primeira metade do Século XVI as variedades lingüísticas, já escritas e associadas ao poder central dos estados ocidentais constituídos ao longo da história pós esfacelamento do Império Romano, passam a ter suas gramáticas escritas, num estudo que toma as línguas vernaculares – os vulgares – como objeto de descrição, obviamente sob os moldes das gramáticas das línguas clássicas, o grego e o latim.

É acompanhando a construção dos estados nacionais que estas línguas vão adquirindo importância e “foro de cidadania”. Associam-se, pois, a importantes feitos de definição de limites e de sua expansão pelos descobrimentos, os esforços de descrição de línguas longamente amadurecidas na história oral e também escrita.

Se os vulgares podem ser apontados como ‘revolucionários’, muito rapidamente os gramáticos e os falantes bem situados recuperaram os sentidos de correção e imposição lingüística. Já na Gramática de Antonio de Nebrija (1492) encontra-se como justificativa de existência da primeira gramática da língua espanhola – e a primeira de uma língua que não fosse o latim ou o grego – a utilidade da sistematização gramatical para a difusão da língua entre os povos “bárbaros”:

A língua sempre acompanhou a dominação e a seguiu, de tal modo que juntas começaram, juntas cresceram, juntas floresceram e, afinal, sua queda foi comum (Nebrija, apud Gnerre, 1985:13).

E João de Barros, cuja gramática é de 1539, assume explicitamente esta posição em seu Diálogo em Louvor de nossa Linguagem já que para ele

A língua é […] um instrumento para a difusão da “doutrina” e dos “costumes”, mas não é somente instrumento de difusão, pois “as armas e padrões portugueses […] materiais são e pode-os o tempo gastar, pero não gastará a doutrina, costumes e a linguagem que os Portugueses nestas terras deixaram”. Quer dizer, a língua será o instrumento para perpetuar a presença portuguesa, também quando a dominação acabe. (Gnerre, op.cit., p.14)

O objetivo da recuperação destas breves passagens é salientar que sob o manto aparentemente neutro da gramática esconde-se um procedimento de unificação e exclusão. À necessária padronização que a interlocução obriga, acrescenta-se outro viés: a correção! E junto com a correção linguística vem todo o discurso hegemônico que, essencialmente, luta pela fixação dos sentidos.

É neste contexto de existência de uma forma adequada e correta de dizer – sob a qual também se esconde o dizível permitido – que a modernidade lutou pela liberdade de expressão. Esta é uma conquista a que se precisa estar sempre atento porque qualquer censura fere a todos nós que deixamos de ver circularem sentidos. No entanto, esta luta e este direito contém necessariamente uma consequência que não é explicitada: para haver liberdade de expressão há que haver meios disponíveis para se expressar. Ora, num sistema onde os meios são de propriedade privada, quando se defende a liberdade de expressão não se pode esquecer para quem esta liberdade faz sentido ou quem a pode exercer.

Aqui se instauram outras relações: são poucos os que têm acesso ao dizer, de modo que por vias transversas a própria liberdade de expressão, submetida ao poder econômico, se torna espaço de circulação apenas dos discursos permitidos e mais uma vez as subalternidades precisam construir táticas de sobrevivência às escondidas. Nos meios de comunicação, por exemplo, o direito de resposta tem que ser conquistado por meios jurídicos.(6)

O mais comum mesmo é a imposição de discursos e de formas linguísticas. Talvez o mundo da arte tenha sido o único espaço em que se denuncia e se foge destas amarras. Por isso, recorramos à literatura para encerrar este tópico sobre a liberdade de expressão para poucos ou, mais explicitamente, liberdade de expressão para os proprietários dos meios de circulação de discursos e de seus asseclas.

O processo de desnacionalização total ou parcial dos povos, que era a tarefa principal do Arquivo do Estado, se consumava segundo a velha doutrina do “Cra-Cra” e transcorria em cinco fases principais: a primeira, a eliminação material da rebelião; a segunda, a eliminação da idéia de rebelião; a terceira, a erradicação da cultura, da arte e dos costumes; a quarta, a extinção ou mutilação da língua e a quinta, a extinção ou enfraquecimento da memória nacional.

De todas elas, a mais breve era a fase de eliminação física da rebeldia, que não consiste em mais do que a guerra, enquanto que a mais demorada era a eliminação da língua, ou a Não-língua, como era chamada para abreviar.

(…) Imediatamente depois começava o outro processo, ainda mais demorado e difícil, a eliminação da língua oral, que atravessava várias subfases. Por exemplo, a última e definitiva fase consistia em sufocar a língua em seus últimos redutos: as velhas. Estava comprovado que, de modo geral, a língua vivia mais tempo nas mulheres, sobretudo nas que haviam tido filhos. Mais tarde, quando a língua havia sido apagada da face da terra, chegava um tempo em que diminuía também o número de anciãs que, como as antigas urnas, mantinham as cinzas dos últimos despojos da língua. Elas eram anotadas em registros especiais como “velhas com língua” e submetidas à constante vigilância até sua morte. Depois disso, o processo de liquidação da língua, ou o processo da Não-língua, era tido por consumado.

(…)

Pois bem, o expediente das línguas mortas eram escassos e suas datas habitualmente muito distantes. Uma língua morta, inclusive nos tempos de maior florescimento do “Cra-Cra”, era considerada uma vitória absoluta. Mas as coisas haviam mudado muito desde então. Ainda que a doutrina da eliminação das nações tenha permanecido a mesma, muitas de suas disposições não eram aplicadas há muito tempo. Há tempos o Arquivo se conformava com vitórias de menor dimensão que, no entanto, eram consideradas importantes. A realização, inclusive apenas de partes, do processo de Não-língua era considerada um logro extraordinário. Ele se iniciava com a interrupção do desenvolvimento normal de uma língua, com o objetivo de deixá-la esquálida tal como uma criança raquítica; e prosseguia depois com sua mutilação. (…) Lentamente a língua começava a entumecer-se; a assemelhar-se à fala balbuciante. Uma língua assim era praticamente inofensiva, pois, tal como uma mulher sem matriz, perdia a capacidade de gestar relatos e lendas. Quanto muito, poderia dar, de geração em geração, algum testemunho grosseiro de existência, com tão pouca inspiração que dificilmente sobreviveria ao passar dos tempos.

(…)

Era na esfera da desnacionalização das culturas que se davam as mais ásperas polêmicas. Havia velhos conservadores que se negavam a mover uma só vírgula dos preceitos seculares. A semelhança da prática do maldizer o alfabeto de uma língua (cujas regras haviam sido estabelecidas em sombrias cerimônias de quatro séculos atrás), defendiam, por exemplo, a maldição das regras poéticas, da prosa em forma de narração, dos saltos rápidos no bailar das chaminés etc. (Kadaré, 2001)

É no campo da arte que as formas de caça não autorizada encontram guarida. E não é por acaso que justamente na arte literária é mais difícil, se não impossível, a tradução: os discursos que a arte põe em circulação não se deixam expressar por inteiro dentro do discurso hegemônico em que se garante a permanência e a imutabilidade dos sentidos e das coisas. Não é por acaso que o senso comum afirma que traduzir é trair (7). A arte tem esta potência de expressar o recôndito, o subalterno, o que se esconde, dando-lhe alma e nova substância. E por isso a tradutibilidade para um discurso do instituído se torna uma impossibilidade. Para compreender a arte, há que se deslocar para este outro discurso e, mesmo assim, cometer pequenas ou grandes traições porque não lhe podemos oferecer senão as palavras de que dispomos.

- Negociar sentidos: possibilidades do direito à expressão

A interpretação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinitude dos sentidos simbólicos, razão por que não pode vir a ser científica na acepção de índole científica das ciências exatas.

A interpretação dos sentidos não pode ser científica, mas é profundamente cognitiva. Pode servir diretamente à prática vinculada às coisas.

“Cumpre reconhecer a simbologia não como forma não científica mas como forma heterocientífica do saber, dotada de suas próprias leis e critérios internos de exatidão”(Aviérintsiev). (Bakhtin, 2003:399)

Se o tempo que atualmente se encerra exigiu sempre a presença deste discurso hegemônico avassalador onde tudo adquire sentido e se a liberdade de expressão não passou de uma liberdade de poucos precisamente para implantar este mesmo discurso, porque não é gratuito ter acesso aos meios de fazer circular discursos, talvez o próprio desenvolvimento das condições técnicas de vida esteja apontando para uma virada não prevista. As novas tecnologias, especialmente a Internet, estão permitindo um acesso à possibilidade de dizer, de fazer circular sentidos. Abre-se o exercício da expressão para uma grande parcela de vozes silenciadas(8).

Lastreados nas possibilidades de intercompreensão, muitos projetos de uso da Internet na aprendizagem de línguas vem mostrando que o esforço de construção conjunta de sentidos ultrapassa a aprendizagem estanque de uma língua estrangeira. Como afirma Araújo e Sá (2008):

Diríamos que a intercompeensão, quando integrada num paradigma critico-reflexivo, humanista e accional da DL (Didáctica das Línguas), mobiliza a preocupação de reintroduzir o sujeito na construção da linguagem, confrontando-o com a diversidade linguística e cultural (múltiplos códigos, linguagens, culturas e sujeitos), em contextos onde essa mesma diversidade é não simplesmente reconhecida, valorizada e apreendida, mas também reconstruída com o outro através das actividades intersubjectivas de linguagem.

Particularmente, é preciso apontar o projeto Plataforma Galanet – www.galanet.eu – em que os falantes de seis diferentes línguas românicas (incluindo catalão e romeno), de vários continentes, se aproximam num esforço de negociação de sentidos das diferentes expressões e seus conteúdos postos em circulação por este universo de falantes de línguas maternas distintas, mas negociadores que constroem algo novo em função da possibilidade de fazer coisas imprevistas, no limiar das utopias dos próprios sujeitos que saem da interação enriquecidos nas formas de ver o mundo e sua própria língua. Obviamente, como diz a autora citada, “uma educação para a intercompreensão não é, não pode ser, ideologicamente neutra” (idem).

A encruzilhada tecnológica oferece caminhos de riscos, mas também a possibilidade do retorno ao bom aprisco! O pensamento único, o esforço de guerra, a propaganda barulhenta da impossibilidade de outras formas de viver, o hiperconsumismo e sua felicidade paradoxal(9), a força do império e a globalização de uma Novilíngua(10) de uso comum a todos, tudo isso se reúne para que a tecnologia não se torne caminho de desvios. O que se lê/ouve na grande imprensa e o que se alardeia aos quatro ventos como a verdade não estariam, de fato, desvelando um medo recôndito do novo que pode ser construído? Este martelar constante do discurso hegemônico, da economia, do ‘estamos à beira do caos’, da contenção do Estado, das demissões, da falta de alimentos e, paradoxalmente, também do espetáculo, do circo, não estariam apontando o medo de que a concentração de tudo na mão de tão poucos acabe por produzir o esgotamento do modelo de vida, caro ao discurso onde isto tudo faz sentido?

Entre o risco e o aprisco, há que apostar no risco. Pela primeira vez na história há, tecnicamente, a possibilidade de dizer e deixar à disposição dos outros um discurso, cujas profundezas são intraduzíveis, mas que se abrem como espaço de diálogo de palavras e contrapalavras(11). À tradução dos sentidos para o sentido do discurso oficial, opõe-se a negociação de sentidos, através do diálogo hoje possível tecnicamente, e do qual saem enriquecidas as culturas que entram em contato. Traduzir tudo para um mesmo sentido é empobrecer a humanidade. Negociar sentidos é enriquecer a experiência humana como um todo e a vida de cada um.

Neste sentido, os Estados multilíngues africanos, asiáticos e latino-americanos (ou seja, Estados hoje periféricos) oferecem as maiores oportunidades deste enriquecimento. Onde há múltiplas línguas, há múltiplas formas de ver o mundo. Onde há múltiplas formas de conceber a vida, há que se instaurar o diálogo dos dominados para construírem, juntos, outras perspectivas de futuro.

As práticas escolares de trabalho com a linguagem, na escola que conhecemos, têm apontado para a padronização, para a ‘conquista’ da língua única ou mesmo para a ‘correção’ das formas de falar não autorizadas porque consideradas dialetais (num sentido mais preconceituoso do que científico). Na perspectiva aqui defendida, é pelo inverso disto que precisamos lutar: há que alfabetizar na língua conhecida e falada pelos alfabetizandos; há que lutar pela escrita das histórias e culturas expressas em línguas ágrafas, mas não numa língua outra que não aquela mesma em que estas culturas se gestaram. A potência inovadora do convívio e diálogo entre diferentes línguas pode, mais uma vez, ser explorada para o enriquecimento da humanidade(12).

Estamos, sim, submetidos à linguagem ordinária e ela carrega todos os produtos dos mecanismos de constrições que tentamos apontar nas seções precedentes. Mas não estamos paralisados e identificados com o discurso de sentido único, porque é da natureza do simbólico a infinidade de sentidos, sua fluidez, sua não fixação, sua flexibilidade.

Abertos aos riscos, podemos hoje lutar pelo direito à expressão (consequência necessária da liberdade de expressão ou esta de fato não existe a não ser como privilégio) para que os sentidos da vida possam ser negociados entre as diferentes culturas num diálogo de que saem todas diferentes porque enriquecidas com as experiências das alteridades. Este é o mundo global, um mundo de diferenças, em que, enfim, os direitos linguísticos podem ser exercidos como princípio de vida.

Notas

- Conferência ministrada por ocasião do encerramento da 11a. Conferência da Academia Internacional de Direitos Linguísticos, realizada em Lisboa em julho de 2008. Como texto de conferência, ele ‘recolhe’ e rearticula temas de outros textos. Daí o leitor perceber repetições, retomadas, modificações, ajustes. Posteriormente, o texto foi publicado Carmen Sanches Sampaio e Carmen Lúcia Vidal Perez. Nós e a escola. Sujeitos, saberes e fazeres cotidianos. Rio de Janeiro : Rovelle, 2009, p. 37-51.

- Novamente, porque a liberdade de expressão, e a luta por ela, é anterior à modernidade: ela já foi reivindicada entre os filósofos gregos; ela atravessou os séculos da Idade Média às escuras e às apalpadelas. Basta lembrar, por exemplo, as iluminuras como espaços de circulação de discursos marginalizados ou a necessidade do Santo Ofício para fazer calar vozes e discursos destoantes.

- Para Jean Delumeau, o propósito de Lutero era “recolocar as coisas da cristandade em seu verdadeiro lugar” (p.57)

- Talvez valesse a pena investigar com mais cuidado fatos contemporâneos, do tardo capitalismo ou do capitalismo neoliberal. O que pode estar significando este ressurgimento potente dos diversos fundamentalismos e das inúmeras igrejas pentecostais? Seria este o indício de que uma nova ordem se está gestando?

- Na História do Medo no Ocidente, Delumeau vai mostrando como perduram no interior da Europa crenças, medos e relações tipicamente não modernas.

- É muito raro que haja contraposição de palavras com a mesma publicidade. Ainda que no mundo da reportagem-ficção, dificilmente os leitores podem ouvir dois discursos como aconteceu, na literatura de consumo recente, entre os livros O Livreiro de Cabul (de Äsne Seierstad) e Eu sou o livreiro de Cabul (de Shah Muhammad Rais)

- Seguramente podem ser incluídas aqui as artes plásticas: a imitação não seria também uma forma de traição?

- A título de exemplo, considere-se que no Brasil, um país de terceiro mundo e com grandes distâncias no acesso à riqueza (somos campeões em concentração de renda), há mais de 40 milhões de internautas! Agiganta-se, e gesta-se, um mundo de discursos que não temos a menor possibilidade de antever ou calcular quais suas consequências.

- Cfe Gilles Lepovetsky (2007)

- A expressão é de Kadaré: novilíngua é a língua que os conquistados devem dominar, que a trouxe de Orwell.

- Para além da experiência do projeto Galanet, são inúmeras as experiências de diálogos através da internet. A título de exemplo, veja-se também o projeto Janelas para o mundo, coordenado por Maria Benites. Cfe Benites (2006).

- A passagem da Idade Média para a Modernidade, que não se fez num só século, foi acompanhada por um extraordinário enriquecimento lingüístico da Europa, cuja multiplicidade acabou sendo reconhecida e oficializada no processo mesmo da construção da Modernidade.

Referências bibliográficas

ARAÚJO E SÁ, Maria Helena. “É uma língua multo bella!! Intercompreensão em língua portuguesa num contexto de romanofonia”. Exposição no Simpósio “Lugares e Culturas da Língua Portuguesa”, XIV ENDIPE, Porto Alegre, abril de 2008.

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 4a. edição, 2003 (edição original de 1974).

BENITES, Maria. Janelas para o mundo. Porto Alegre : Livraria do Arquiteto, 2006.

BÍBLIA SAGRADA. Tradução dos originais mediante a versão dos Monges de Maredsous (Bélgica) pelo Centro Bíblico Católico. 62a. edição. São Paulo : Ed. “Ave Maria”, Edição Claretiana, 1988.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano – Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente 1300-1800. São Paulo : Cia das Letras, 1989.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo : Edições Loyola, 1996.

GNERRE, Maurizzio. Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

KADARÉ, Ismail. El nicho de la vergüenza. Madrid : Alianza Editorial, 2001.

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo : Cia das Letras, 2007.

por Mara Emília Gomes Gonçalves | ago 22, 2019 | Blog

Leio um texto que me deixa confortável na minha/nossa tristeza: é isso! Um texto para não se fazer nada, ou quem sabe chorar ao seu fim, e compartilhar com os amigos dizendo-lhes para não se preocupar, que tudo vai passar.

É um bom texto.

Insaciavelmente, durante o dia, busco outros ainda, que me abracem, que contenham as palavras que queria usar, os meus sentimentos de pesar; E encontro, não um, mas vários, e outros ainda. Todos magistralmente falam da dor que cerca o umbigo.

Pronto, como viciada na minha própria dor já não posso parar de ler. A dor então me visita desde as primeiras horas da manhã, e só vai embora quando eu já não consigo mais vencer o cansaço e ter os olhos abertos, pior ainda quando ela resolve invadir meus sonos, tomando de assalto meu descanso e me faz levantar assustada, às vezes ainda choro.

E então, tem os olhos. Não os meus, estes pouco ou nada importam, mas os olhos outros desse senhor que fala pra mim com palavras de sabedoria (eu sei) que nada disso importa, que poucos leem, e quando o fazem, já não importa.

– Para que mesmo serve meu texto? Para nada! – pois as tragédias continuam a acontecer, e tantas são que se tornam humor, mais do mesmo.

Ninguém se da conta dos que morrem: crianças, pobres, jovens, negros, gays, bichos, floresta, indígenas, famintos, moradores de rua, desempregados, e os meninos do rio que nada fizeram… Estamos todos na linha de tiro de um sniper que atira na cabeça.

– Em mim, atiram no coração! – Mas isso é poesia, o coração não sente nada, e a poesia deve ser apagada, trocada por vale refeição.

Não é verdade, ninguém troca poesia por pão, se fosse possível queria escrever muitas, e ainda mais. Alimentar os que têm fome, não apenas os que têm fome e sede de justiça, mas aqueles todos que ao final do dia não tem nada para levar para casa. Quem sequestrou a dor?

A poesia ser pão.

Queria escrever um texto que ao invés de ser lido, pudesse ler as pessoas, não a ignorância, ou o desconhecimento, não as leituras mecânicas, mas a leitura que dialoga com a gente. Queria ouvir todas as histórias dos meus leitores, não desses que hoje correm os olhos nos textos, dos que sentem e me abraçam. Queria especialmente um leitor que me tomasse pela mão e me fizesse valsar, rodopios de esquecimento do que escrevo, do que leio e do que vivemos.

Valsando uma música sem poesia, apenas melodia, pois a verdade é implacável, ela está nos fatos, não dos que enchem os jornais, estes em geral é comércio. Queria a realidade desnudada de poesia, dessas que a gente sai para as ruas e vê, e não sente,… e não sofre.

Não posso sair à rua e entregar textos. O que farão as pessoas com textos? Notícias? As pessoas não comem papel, então por que diabos, eu insisto nisso? O texto sequer consegue constranger, tirar-nos da letargia, do conforto da nossa dor, para a dor alheia. O jornal é mais eficiente em tudo, eu sei. O jornal é que se alimenta delas, as pessoas, e depois volta para embrulhar-lhes a vida nas calçadas, nas marquises, nos viadutos.

Um texto com alta circulação.

por José Kuiava | ago 21, 2019 | Blog

Vivemos e constituímos uma sociedade capitalista neoliberal contemporânea de assustadora inquietação social e instabilidade política. Uma sociedade onde e tudo – absolutamente tudo – inclusive os crimes e as doenças, é mercantilizado e monetizado. Isto é, produz lucros e capital nas mais desiguais relações sociais de produção e de consumo. Quanto maior o poder de consumo, maior necessidade de produção. Maiores lucros para o capital.

Nesta sociedade ultraneoliberal, o capital atua e age livremente, sempre sob a graça das bençãos e sob a proteção suprema dos três poderes, estes sempre em plena e permanente harmonia e amorosa fidelidade matrimonial – para o bem dos políticos, dos juízes, ministros, promotores e para o bem do capital. Esta sociedade não nasceu espontânea e naturalmente, por força das leis da genética darwiniana da história dos homens. Ela é inventada e reinventada às custas de cada crise.

Os intelectuais do neoliberalismo inventaram e instituíram uma sociedade do “Estado mínimo”. A lei suprema é a minimização do Estado. Para garantir a produção e reprodução do capital mediante o lucro, o neoliberalismo vale-se da estratégia da privatização. Privatiza tudo o que dá lucro.

No Brasil de hoje – 2019 – o Estado sob o comando do presidente Bolsonaro, privatiza, sem limites, sem princípios éticos, morais de respeito à vida, os bens naturais – terra, minérios, petróleo, madeira de matas nativas; privatiza reservas e fornecimento de água, produção e distribuição de energia, habitação social; privatiza a educação, a saúde, a produção da ciência, das artes, da pesquisa, da produção intelectual… Estas são as estratégias praticadas para reinventar e manter o crescimento sem limites da produção do capital e dos lucros das elites no poder, frente a cada nova e catastrófica crise que abala o Brasil.

Para repassar o dinheiro público, dinheiro do Estado, portanto de todos, Bolsonaro repassa, na forma de emendas do orçamento, aos deputados e senadores mais de quatro bilhões de reais e em troca tem a aprovação da reforma da Previdência e de outras medidas antipopulares.

Aos juízes, desembargadores, promotores e ministros do Supremo aumenta os salários e concede outras regalias para que arquivem os milhares de processos de crimes de políticos, inclusive dele e dos seus filhos, apadrinhados… Para tais falcatruas usa dinheiro da educação – bolsas de estudo, projetos de pesquisa – da saúde, dos programas de controle e de proteção ambiental. Nestes dias, o MEC subtraiu três bilhões das universidades federais e dos institutos de pesquisa. Vai continuar desqualificando a educação e sucateando as escolas públicas rurais e das periferias.

Aí, em pose de valente, Bolsonaro proclama indecências para cativar e acalmar as massas de telespectadores, sempre em situação de ataque para causar medo, temor, apavoramento. É de estarrecer as mentes e os corações até dos mais calmos e alienados com a espetacularização das falas.

“O Brasil inteiro está sem dinheiro”. Aí vem a pergunta: culpa de quem? De quem sabe governar? E a fala continua: “Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados”. Só os ministros estão apavorados? E nós, não? Por acaso, estamos rindo, nos divertindo felizes por conta das mentiras e das trapaças dos ministros? E por falta de dinheiro, “o Exército vai entrar em meio expediente. Não tem comida para o recruta, que é filho de pobre”. É filho de pobre, logo pode ficar sem comida. Esta é a lógica do neoliberalismo por conta e força de um cérebro atrofiado.

Agora, acusado de nepotismo, elevou a fala para o topo da gozação. “A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra. Ganhou, porra!”.

Perfeito! Faz jus à comparação, Johnny Bravo com músculos em excesso e cérebro em miniatura.

Até quando vamos ter que ouvir e ver esta espetacularização – governo da sociedade do espetáculo? Até quando vamos lutando e resistindo?

por João Wanderley Geraldi | ago 18, 2019 | Blog

Quem és? Perguntei ao desejo.

Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada.

I

Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.

Antes, o cotidiano era um pensar alturas

Buscando Aquele Outro decantado

Surdo à minha humana ladradora.

Visgo e suor, pois nunca se faziam.

Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo

Tomas-me o corpo. E que descanso me dás

Depois das lidas. Sonhei penhascos

Quando havia o jardim aqui ao lado.

Pensei subidas onde não havia rastros.

Extasiada, fodo contigo

Ao invés de ganir diante do Nada.

II

Ver-te. Tocar-te. Que fulgor de máscaras.

Que desenhos e rictus na tua cara

Como os frisos veementes dos tapetes antigos.

Que sombrio te tornas se repito

O sinuoso caminho que persigo: um desejo

Sem dono, um adorar-te vivido mas livre.

E que escura me faço se abocanhas de mim

Palavras e resíduos. Me vêm fomes

Agonias de grandes espessuras, embaçadas luas

Facas, tempestade. Ver-te. Tocar-te.

Cordura.

Crueldade.

III

Colada à tua boca a minha desordem.

O meu vasto querer.

O incompossível se fazendo ordem

Colada à tua boca, mas descomedida

Árdua

Construtor de ilusões examino-te sôfrega

Como se fosses morrer colado à minha boca.

Como se fosse nascer

E tu fosses o dia magnânimo

Eu te sorvo extremada à luz do amanhecer.

IV

Se eu disser que vi um pássaro

Sobre o teu sexo, deverias crer?

E se não for verdade, em nada mudará o Universo.

Se eu disser que o desejo é Eternidade

Porque o instante arde interminável

Deverias crer? E se não for verdade

Tantos o disseram que talvez possa ser.

No desejo nos vêm sofomanias, adornos

Impudência, pejo. E agora digo que há um pássaro

Voando sobre o Tejo. Por que não posso

Pontilhar de inocência e poesia

Ossos, sangue, carne, o agora

E tudo isso em nós que se fará disforme?

V

Existe a noite, e existe o breu.

Noite é o velado coração de Deus

Esse que por pudor não mais procuro.

Breu é quando tu te afastas ou dizes

Que viajas, e um sol de gelo

Petrifica-me a cara e desobrigam-me

De fidelidade e de conjura. O desejo

Este da carne, a mim não me faz medo.

Assim como não veio, também não me avassala.

Saber por quê? Lutei com Aquele

E dele também não fui lacaia.

VI

Aquele Outro não via minha muita amplidão.

Nada LHE bastava. Nem ígneas cantigas.

E agora vá, te pareço soberba, magnífica

E fodes como quem morre a última conquista

E ardes como desejei arder de santidade.

(E há luz na tua carne e tu palpitas.)

Ah, por que me vejo vasta e inflexível

Desejando um desejo vizinhante

De uma Fome irada e obsessiva?

VII

Lembra-te que há um querer doloroso

E de fastio a que chama de amor.

E outro de tulipas e de espelhos

Licencioso, indigno, a que chamam desejo.

Há o caminhar um descaminho, um arrastar-se

Em direção aos ventos, aos açoites

E um único extraordinário turbilhão.

Por que me queres sempre nos espelhos

Naquele descaminhar, no pó dos impossíveis

Se só me quero viva nas tuas veias?

VIII

Se te ausentas há paredes em mim.

Friez de ruas duras

E um desvanecimento trêmulo de avencas.

Então me amas? te pões a perguntar.

E eu repito que há paredes, friez

Há molimentos, e nem por isso há chama

DESEJO é um Todo lustroso de carícias

Uma boca sem forma, um Caracol de Fogo.

DESEJO é uma palavra com a vivez do sangue

E outra com a ferocidade de Um só Amante.

DESEJO é Outro. Voragem que me habita.

IX

E por que haverias de querer minha alma

Na tua cama?

Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas

Obscenas, porque era assim que gostávamos.

Mas não menti gozo prazer lascívia

Nem omiti que a alma está além, buscando

Aquele Outro. E te repito: por que haverias

De querer minha alma na tua cama?

Jubila-te da memória de coitos e de acertos.

Ou tenta-me de novo. Obriga-me.

X

Pulsas como se fossem de carne as borboletas.

E o que vem a ser isso? perguntas.

Digo que assim há de começar o meu poema.

Então te queixas que nunca estou contigo

Que de improviso lanço versos ao ar

Ou falo de pinheiros escoceses, aqueles

Que apetecia a Talleyrand cuidar.

Ou ainda quando grito ou desfaleço

Adivinhas sorrisos, códigos, conluios

Dizes que os devo ter nos meus avessos.

Pois pode ser.

Para pensar o Outro, eu deliro ou versejo.

Pensá-LO é gozo. Então não sabes? INCORPÓREO É O

DESEJO.

(Hilda Hist. Do desejo. Campinas : Pontes, 1992)

por João Wanderley Geraldi | ago 17, 2019 | Blog

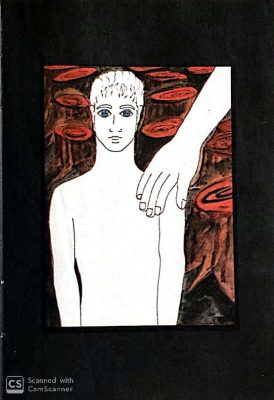

Na introdução deste livro, René Capriles diz que “a um morto não pode se lhe exigir silêncio, ele brada das profundezas do insondável a sua mensagem cotidiana superando os limites do tempo e das gerações. Cabe aos artistas interpretar esse grito”.

Aqui dois artistas se unem para interpretar o grito suspenso pelo fuzil de duplo calibre que matou Chico Mendes que sonhou um mundo de unidade socialista e que disse “eu mesmo não verei. Mas tenho o prazer de ter sonhado”.

O poema de Dalva Lazaroni percorre a mata, segue os seringais, mostram que o assassino é aquele que derruba a mata, “ave de rapina”

Com uma serra na mão,

sem ideias de valor,

por trás da serra o motor,

destruidores da vida,

gozadores suicidas,

deixam o povo da floresta,

sem saída,

reciclando o horror.

Gervásio Teixeira, por seu turno, narra a agonia em trinta acrílicos em antidocumento da “imensa dor gestada em número de abortos”, nos mostrando o que se lê, num diálogo entre as duas artes!

Ao final do volume, como uma prenda, o leitor ainda encontra um bilhete assinado por Chico Mendes, dizendo de seu sonho e do prazer de ter sonhado o que não viveu, e provavelmente muitos outros Mendes morrerão sem que vê-lo: um mundo em que a ambição não seja o motor da vida.

Juntando artes plásticas e literatura poética, eis alguns exemplos do que lerá/verá o leitor deste livro:

1.Que bicho é esse!

Se diz misterioso,

se quer eternos?!

Desorganiza o ar,

faz da Natureza

o verdadeiro inferno!

2. Chico! Chico!

Onde se perdeu a luta?!

Foi na morte ou no conflito?

3. É tarde!

É chegada a hora!

Só resta agora

dar boa-noite para os anjos

e aguardar

o entardecer da aurora.

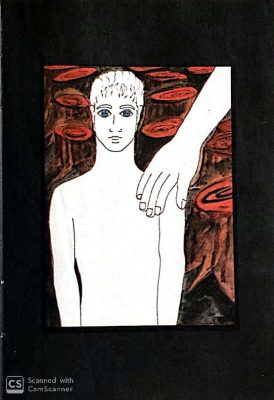

FOTO 3

Esta é uma obra para guardar junto ao coração, num tempo em que tantos outros Chicos perecerão em nome da mesma sanha assassina que quer a terra explorada não pela vida, mas pelo lucro cego que não tem horizontes de futuros, somente um presente fétido.

Comentários