OS PERIGOS DO TEXTO

Num mundo de livros, mensagens e leitores[1]

Introdução

Quando voltamos os olhos para os processos escolares, de um modo geral apontamos para a ausência de textos, porque em nossa cultura contemporânea, consideramos ‘textos’ como produtos de um processo de produção escrita. Falar em texto é falar em escrita, e falar em escrita é falar em leitura.

De fato, realizamos uma inversão ao construirmos o tripé escrita, textos, leitura. É como se disséssemos: a técnica da escrita foi elaborada ao longo dos séculos – em seus variados ‘alfabetos’ – para com ela escrevermos textos cujo destino seria a leitura. Mas a história social nos mostra que o caminho foi outro: à balbúrdia de uma produção oral livre impôs-se um controle, separando os ditos que uma vez proferidos podem se perder e se fazerem inexistentes no cotidiano das ações humanas e da organização destas ações dos ditos que uma vez proferidos devem permanecer como um valor. E foi para que permanecessem é que se inventou a escrita.

Ditos que permanecem. Quem os profere? Por que se sentiu a necessidade de fixá-los, permitindo um retorno ao que foi dito mesmo tendo desaparecido o entorno da enunciação? Que consequências este deslocamento para além e para fora da concretude da enunciação produz nos sentidos do que se registrou?

Antes de tudo, é preciso apontar para o fato de que o dito ganha seu valor de quem o diz: há uma correlação estreita entre o falar e o poder, um constitutivo do outro. Não importa que efetivamente seja “real” o quem disse: o dito pode lhe ser atribuído. E tendo ele poder nas relações sociais, qualquer que seja esta ordem social, o que se lhe atribui passa a ter um valor, o valor que tem o enunciador no meio social.

Era isto que se escrevia: o registro do dito com valor porque nele se via o retorno do mesmo valor que a ordem social atribuía a seu enunciador. Neste sentido, somente aí há escrita. As inscrições rupestres, remetendo a uma possível comunicação cotidiana entre moradores de uma mesma caverna ou que ocupavam um mesmo espaço, chamamos “inscrições” por alguma razão profunda em nossa cultura. Não lhes damos a dignidade de textos…

Talvez, para pensarmos “os perigos dos textos” tenhamos que inverter as questões que nos ocupam, tais como a constatação da pouca leitura na escola e fora dela; a construção do gosto pela leitura e por certas leituras; a desolação pelo sucesso das literaturas que funcionam no meio social e o reproduzem, como os livros de autoajuda, a literatura de consumo, a literatura policial no século passado e mais recentemente certa “literatura de mistérios”, cujo padrão consiste na junção da investigação policial e a manutenção de segredo que sempre acaba não sendo desvendado e que permanece ali como mistério. O melhor exemplo, creio que seja O Código da Vinci, de Dan Brown. Mas há também outro padrão em que se juntam a investigação policial de um caso e o formato dos livros de autoajuda. Nosso mais conhecido escritor pode ser aqui trazido como exemplo deste tipo de textos com larga penetração no meio social: Paulo Coelho.

Talvez nossa questão perigosa não seja a ausência de textos, mas sua presença. Presença que reflete um poder, porque o proferido com valor, aquele que lhe dá a voz que o profere e que contém por isso a autoridade do autor – real ou imaginado. Fixado o dito, fixa-se também seu valor: eis a consequência mais direta: o congelamento do dito.

Vivemos num mundo de ditos congelados a que temos acessos diferenciados, e são precisamente as formas destes acessos os perigos com que convivemos. Impossível tratar de todos eles, mas vou listar aqui alguns destes perigos.

- Os textos sagrados

Muitos dos textos sagrados resultam de rituais: dizer as palavras adequadas, repeti-las para obter o mesmo sucesso do passado faz parte do registro destes ditos. Os cânticos védicos poderiam ser aqui lembrados. Também a cultura egípcia fornece um exemplo: nela surgiram os escribas para registrarem as palavras dos heróis fundadores. Eles inventaram a forma deste registro. Passados os tempos, os escribas passaram a ser os fieis depositários da palavra fundante, e obviamente passaram a exercer o poder sobre os próprios deuses – os faraós – como seus ministros.

Há também uma espécie de alfabeto a ser lido nas diferentes cartas, obtendo informações sobre o futuro. Aqui, cartas funcionam como no passado funcionaram vísceras de animais. Há ainda todo um mistério atribuído ao alfabeto rúnico, usado pelos povos germânicos desde os começos de nossa era até sua cristianização. O sagrado e o secreto.

Mas há textos sagrados tais como os conhecemos na nossa cultura. Consideremos apenas as três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Em cada uma delas os textos sagrados estão presentes de formas distintas.

Uma criança judia assim que começa a falar aprende a repetir os mistvot (segundo o Talmud, seriam 613 a que teriam sido acrescentados mais 7 por profetas e rabinos). Estes ensinamentos o povo de Israel teria recebido no Sinai. São palavras sagradas a serem repetidas. Também a Torá é lida, balbuciada, nas escolas rabínicas. Ensinar a Torá é uma obrigação dos pais, mas que nos tempos mais recentes foi transferida para um professor, um rabino, um religioso. Mesmo não compreendendo o hebraico antigo, aprende-se a repetir o texto sagrado. É sua introdução ao mundo judaico: um percurso que passa pela palavra sagrada (Torá), pelo livro dos ensinamentos (Talmud) e somente depois, e somente alguns, poderão discutir ao longo de sua formação seus inúmeros sentidos. Importa extrair daqui esta presença que dá identidade; percorrer balbuciando suas palavras é integrar-se a um grupo, é manter uma crença e uma cultura. Todos sabem que repetem o que está escrito.

Entre os muçulmanos encontramos o sagrado Alcorão. Desde sempre suas palavras são repetidas. Uma fórmula de oração: diz-se o texto, mesmo que seus sentidos não sejam efetivamente apreendidos por quem o repete. Ainda que tenham os muçulmanos outras formas de orações em suas mesquitas, todos conhecem imagens de grupos de meninos sendo ensinado a repetir, quase como um cântico, o que está escrito. Balbucia-se com fé o que se sabe decorado.

A terceira maior religião monoteísta, o cristianismo, tem seu livro sagrado na Bíblia. Compartilha parte dela com o judaísmo e com o islamismo: livros específicos do que os cristãos chamam de Velho Testamento. O Novo Testamento consiste na história de Jesus Cristo e de episódios de sua vida, contendo seus ensinamentos. Depois da transmissão oral destas narrativas, a partir dos anos 70 são escritos os quatro Evangelhos reconhecidos pela Igreja: o de Marcos (nos anos 70); os de Lucas e Mateus (anos 80) e de João (anos 90). No entanto, diferentemente das duas outras religiões, os textos sagrados do cristianismo (a Bíblia, em suas duas partes) não são ensinados para uma repetição letra a letra. Ao contrário, sua leitura será reservada às autoridades que os explicarão[3]. Em seu lugar, outros dizeres serão repetidos ipsis litteris: as mesmas palavras nas orações, dentre as quais merecem destaque o Pai Nosso (que teria sido ensinado pelo próprio Cristo) e o Credo (produto de uma fixação da doutrina cristã, tornando-se uma espécie de manifesto que cada cristão assina cada vez que o repete). No cristianismo temos, portanto, uma ausência (da Bíblia enquanto texto sagrado) e uma presença (das Orações enquanto invocações da divindade).

O livre acesso ao texto sagrado, sem passar pela interpretação pregada em geral oralmente em sermões e ritos religiosos, foi motivo de grande cisão no cristianismo. A Reforma de Lutero introduziu a leitura do texto sagrado como um direito do cristão (e note-se, a leitura e não sua repetição balbuciada). Mais recentemente, com o movimento neopentecostal a partir de meados do século XX, a Bíblia abandona o atril de cada casa onde estava como objeto de fé e de decoração e se torna um livro a ser manuseado e decorado. Os “irmãos” carregam sempre uma Bíblia e vivem repetindo seus dizeres. Não importa aqui a compreensão que fazem: importa que o livro sagrado se torna presença, enquanto que as orações, que eram seu substitutivo, desaparecem enquanto repetição do mesmo.

Estas diferentes presenças dos textos sagrados podem ser consideradas como “perigos do texto”? Sim, e em vários sentidos. O mais visível deles é o fanatismo. Aquilo que se repete à exaustão toma força de verdade inabalável[4]. Mata-se e morre-se por verdades sagradas. Um texto sagrado é um perigo precisamente porque preenche uma lacuna própria do humano: sua incompletude, sua impossibilidade de dominar a totalidade. Os espaços de mistérios e dúvidas são preenchidos pelos textos sagrados. E não resta mais qualquer sombra, a não ser a própria sombra em que se torna aquele que o repete sem reflexão própria. A presença do texto como texto sagrado é o caminho de construção dos fanatismos.

- A sacralização de textos

Consideremos agora o mundo laico, onde uma enormidade de textos circula desde a Antiguidade. Se destes tempos nos sobraram particularmente obras gregas e latinas, desde a filosofia à arte da guerra, passando por tratados de medicina e de matemática. Quanto mais complexa se torna a sociedade, mais complexas serão suas relações e um maior conjunto de temas ganha escrita. Apontemos um exemplo contemporâneo: aumentaram os livros de receitas culinárias que respondem não só à vida gourmet, mas também aos diferentes regimes tão em voga no mundo atual.

Deixemos de lado esta gama de textos – pragmáticos, instrucionais, informacionais, profissionais, etc. – para nos dedicarmos a uma esfera específica: aquela do trabalho estético com a linguagem, ou seja, a literatura em seus mais variados gêneros, na poesia ou na prosa.

Se do ponto de vista da natureza da linguagem e dos recursos expressivos de uma língua específica postos em funcionamento não há diferença, do ponto de vista do trabalho que se faz com a linguagem temos dois pontos distantes entre si: aquele do trabalho pragmático-referencial que procura explicitar ao máximo o que se quer dizer produzindo textos cuja chave de leitura é o conhecimento da área específica e aquele do trabalho estético-literário em predomina a criação e a graça verbal, para usar uma expressão do poeta Manoel de Barros.

Estes textos, resultantes do trabalho estético, não têm um objetivo específico e imediato: as histórias de contam podem ter efeitos – morais, cômicos, trágicos os mais diversos, mas não são estes efeitos que estão na raiz de sua produção e sim as formas de dizer, a sintaxe do dizer. Por isso eles produzem deslocamentos. Em Proust, por exemplo, o “tempo perdido” que busca encontrar não é um tempo do passado, de uma aristocracia de salões e passeios, de esnobismos, modas e seduções: o tempo é a memória tornada ficção. E porque tornada ficção, e porque registrado como arte, este tempo do passado se torna vivo, permanece. Renasce no presente da contemporaneidade da publicação do livro, e sobretudo renasce num futuro no qual permanecerá como obra acessível e legível no grande tempo.

Alguns destes textos se tornaram ‘letra morta’ em alguns momentos, retornaram mais tarde, desapareceram novamente… mas estão lá, vivos. E seus retornos podem significar até mesmo mudanças de eras: o retorno aos clássicos foi parte do Renascimento.

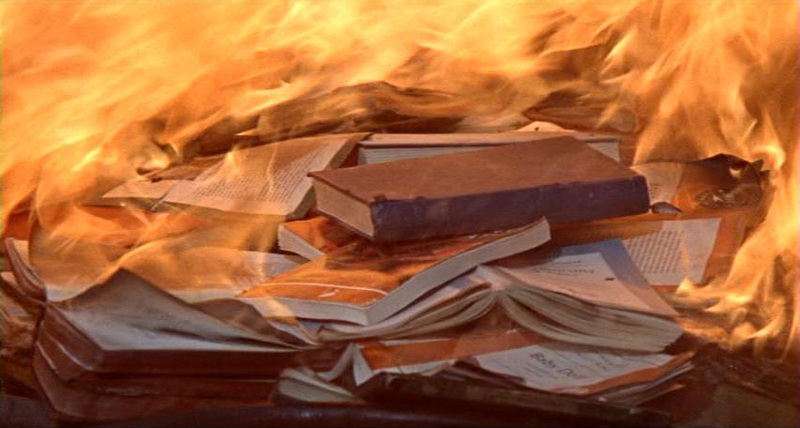

Uma prática assim especial, sem ligação com a sobrevivência imediata, mas capaz de mover os homens, não ficaria assim solta numa sociedade de homens ainda não totalmente livres. Há livros sofreram censuras, tiveram vidas curtas e percorreram escaninhos não tradicionais de circulação. Há outros que os intérpretes tornaram tão herméticos que desencorajam qualquer esforço do não especialista que acaba por dizer a si mesmo ‘este não é um livro para mim’. Outros se tornaram populares, encontraram milhares de leitores.

A sacralização da literatura não é uma atitude do literato, mas do crítico. Ela não está no mundo da produção – todo autor sonha com leitores; ela está no mundo da ‘recepção’ [uso aqui recepção e não leitura propositadamente]. A recepção torna seus sentidos fixos. O que poderia ser apenas um sentido, torna-se o sentido. E deste modo algumas obras passam a ser “clássicas”: lê-las se torna símbolo de distinção, distinção mais brilhante quanto mais a compreensão do leitor se aproximar daquela considerada o sentido da obra. Fixar sentidos desta forma é sacralizar os textos.

Enquanto a leitura sempre será um mergulho e a profundidade do mergulho dependerá sempre da capacidade do mergulhador e das condições do mergulho, não se pode esperar que sempre se compreenda tudo, que sempre a penetração seja profunda.

Quando estabelecemos níveis para a leitura, quando exigimos em qualquer circunstância a profundidade analítica, o zelo pelo detalhe, o deleite com a sintaxe, não só qualificamos os leitores segundo critérios pouco explícitos, mas também sacralizamos o próprio texto que se dá a ler. Se o fanatismo era o perigo do texto sagrado, o perigo da sacralização é a produção do silêncio dos sentidos e o silenciamento e distanciamento do leitor.

- A banalização dos textos

Do outro lado, do lado extremo da sacralização, encontramos este fenômeno tão comum à nossa época: a banalização. O filósofo espanhol José Luís Pardo chamou a atenção para a banalização da vida, explorando o que temos chamado de direito à informação:

O mais chamativo dele é que, em seu nome, as aves de rapina que lucram com a dor, o prazer ou a vergonha alheias (herdeiras, como os terapeutas ‘psi’ da estirpe dos confessores e dos inquisidores) estão protegidas pela lei, o que significa: 1) Que podem esgrimir até mesmo jurisprudência a seu favor para defender seu direito a mostrar em público o rosto de um homem morto, de uma criança faminta, de uma mãe ultrajada, de um cadáver de delinquente, de um tetraplégico em sessão de reabilitação, do afortunado ganhador da loteria ou de um ferido em acidente de automóvel, de um espião político, de um dedo-duro da polícia ou de um mendigo – e tudo isso sem pagar um cêntimo ao modelo, sem lhe pedir sequer permissão e sem aceitar a mínima responsabilidade pelas consequências que tal divulgação pública possa acarretar, coisa que seria absolutamente impensável em qualquer outra atividade comercial ou relação jurídica num Estado de Direito; 2) Que podem converter legalmente em mercadoria e em rendosos benefícios uma conversa telefônica privada em que intervém sem conhecimento ou permissão dos interlocutores, uma carta de amor interceptada contra a vontade do remetente e do destinatário ou uma fotografia da vida privada de qualquer pessoa, ainda que esta se negue explicitamente a que se use a fotografia. […]

Quando a intimidade é devassada, a vida se torna banal. E tudo pode estar nas rodas e nas redes – se antes chamávamos de fofocas próprias de compadres e comadres ou de salões requintados da aristocracia, hoje consideramos esta devassidão da vida de modo distinto segundo o meio em que circula ora como notícia, ora como informação privilegiada, ora como Fake News, o novo nome da mentira.

Neste mundo da banalização, a notícia de ontem hoje desaparece. Porque junto à banalização elevamos como princípio de vida a velocidade com a consequente obsolescência de tudo. Deste outro lado, deste lado em que nada é sagrado, tudo se torna banal. E as formas de banalização dos textos será a superficialidade: na produção de uma literatura de consumo e de sucesso no mercado; na leitura aligeirada de qualquer texto; no desrespeito às graças verbais do poema, buscando nele “informação” ou mensagem para vida. Tudo deverá se tornar pragmático, útil.

Assim, os momentos de leitura propostos pela escola foram ocupados por uma “Disneylândia” de textos, de gêneros, de qualquer coisa que não exija grande esforço de penetração. O superficial, ao substituir o denso e profundo, banaliza os textos e torna-os todos iguais ou fazem desaparecer aqueles que não se adequam ao apanágio da velocidade. Em termos textuais, talvez o melhor exemplo de que dispomos é o twitter em 140 toques! Nada além, mas pode ser aquém. Melhor. E ler mais do que três linhas passou a ser ‘coisa de intelectual’.

O perigo da banalização é a supressão do esforço necessário ao processo de leitura, ao processo de construção de compreensões. Tudo deve ser dado já mastigado, vem mastigado. Uma ‘vida’ facilitada deixa de ter o que contar, deixa de ter o que deixar, deixa de ter sentido e nos transforma a todos em passantes e passeantes pelos shoppings do consumo. Como tudo vira mercadoria, e como a mercadoria deve ser atrativa, banaliza-se a literatura, vandaliza-se o texto e conseguem-se consumidores hedonistas que não se cansam de suas ‘selfies’ a espalharem o “eu-estou-aqui” ou “olha-eu-aqui” o tempo todo e para todos. Nada mais superficial; nada mais hedonista. Conhecimento superficial, nada mais, nada menos. Quando tudo vira texto, não há mais texto algum.

- O que não circula existe

Já marcamos a censura: ela tem uma característica paradoxal – ao não permitir a circulação, ela informa da existência do que censura. Voltaire, no final de seu A princesa de Babilônia brinca tanto com a censura oficial quanto com a censura crítica, aquela que reduz a pó o texto que foge aos padrões estéticos de sua época[5]. Escreve Voltaire, ao final do volume, invocando as Musas (bem ao contrário das práticas epopeias, por exemplo, que invocam as musas no início da trajetória), pede sua proteção a seu livro:

Musas! […] Impedi que continuadores temerários estraguem com suas fábulas as verdades que ensinei aos mortais nesta fiel narrativa, assim como ousaram falsificar Cândido, o Ingênuo.

Ó Musas! Reduzi ao silêncio o detestável Cogé, professor de palavrório no colégio Mazarino, que não ficou contente com os discursos morais de Belisário e do imperador Justiniano e escreveu infames libelos difamatórios contra esses dos grandes homens.

Pierre-Henri Larcher, que havia feito uma crítica acerba a seu livro Philosophie de l’histoire é ridicularizado. Ele pede que as Musas lhe coloquem uma mordaça. E vai mais longe dizendo que Larcher “derrama elogios à pederastia”:

Nobres e castas Musas, que detestais igualmente o pedantismo e a pederastia, protegei-me contra mestre Larcher!

Não te esquecerei aqui, jornalista eclesiástico, ilustre orador dos convulsionários, membro da igreja fundada pelo padre Bécherand e por Abraham Chaumeix: não deixes de dizer em tuas páginas, tão piedosas quanto eloquentes e sensatas que A Princesa de Babilônia é obra herética, deísta e ateia. Trata sobretudo de induzir no senhor Riballier a mandar condenar A Princesa da Babilônia pela Sorbonne; darás um grande prazer ao meu livreiro, a quem dei esta pequena história como presente de Ano Novo.

Há outros tipos de silenciamento dos textos, e um deles é a inacessibilidade a este bem cultural e que deveria ser patrimônio de todos. A transformação da obra de arte, o livro, em objeto, e o objeto em mercadoria, graças à reprodutibilidade técnica que a imprensa conquistou, precificaram-se as obras de arte literária. Numa sociedade de exclusões, ao excluir leitores, por ricochete excluem-se também as obras. Ainda que hoje as técnicas de impressão e reimpressão permitam tornar o livro acessível, o preço popular – que ao longo da história ‘as bibliotecas populares’ mostraram possível – o baixo preço ‘retira’ da obra sua “distinção”. E algumas editoras fazem questão de manter preços altos – frequentemente exorbitantes – para manterem a seletividade dos leitores![6]

Outra forma de exclusão é produto do silêncio das páginas de resenhas de jornais, revistas e mídias em geral: o livro é lançado, mas ignorado. Para cruzar este cerco, uma muralha para iniciantes, editores encaminham exemplares a críticos, a resenhadores, aos meios de comunicação. E autores se esforçam para tornarem seus livros conhecidos. Há uma triste luta pelo ‘mercado’ de opiniões favoráveis. E são conhecidos vários programas educacionais de encontro de escritores com estudantes. Ou articulações entre feiras de livros e palestras de escritores: fazer saber que o livro existe parece ser uma tarefa a mais que se acrescentou à vida dos escritores. Poder-se-ia dizer que esta tarefa se tornou mais cômoda em função da rede de internet e dos grupos de whatsapp.

Num contexto em que o ‘mercado’ diz da existência ou inexistência, há duas consequências imediatamente visíveis: 1) escritores de sucesso não só estão presentes em todos os programas midiáticos como têm garantida a existência de suas obras. Paulo Coelho não precisa “trabalhar” seus livros: eles terão sucesso e estarão expostos nas vitrines das livrarias; 2) livros clássicos de autores reconhecidos, no entanto, se tornam invisíveis para os novos leitores, e somente a atividade escolar poderá fazê-los existentes para a juventude. Para o mercado são obras inexistentes…

Para além do problema em si da mercantilização dos textos, em que sentido a ausência ou presença dos textos os torna perigosos? Que perigo há num texto clássico não lido? Que perigos há nos textos em si quando esquecidos ou quando superexpostos?

Consideremos alguns dados. Na pesquisa do Instituto Pró-livro com dados recolhidos em 2015, cujo relatório foi publicado em 2016, aparecem em ordem os seguintes livros como os mais citados: Bíblia, Esperança, O monge e o executivo (Hunter, J.), Amor nos tempos do cólera (Gabriel Garcia Marquez), Bom dia Espírito Santo (Benny Hinn), Livro dos sonhos (Hudson Cleyton), Menino brilhante (Ian Grant), O símbolo perdido (Dan Brown), Nosso lar (Francisco Cândido Xavier), Nunca desista dos seus sonhos (Augusto Cury). Como se pode ver, excetuados os livros de devoção religiosa, são livros de autoajuda ou de mistérios (Dan Brown) que estão no top das obras citadas. Fora da curva, o livro de Gabriel Garcia Marquez talvez tenha tido sucesso no ano de 2015 porque apareceu um surto de cólera no Brasil. Dados disponíveis em http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf

Roger Caillois (1941) em seu estudo sobre o romance policial aproximou seu sucesso à naturalização que se fazia necessária na implantação dos sistemas de controle policial sobre a sociedade. O detetive famoso na ficção naturalizou o investigador policial na vida social. Assim, poderíamos formular hoje a pergunta: que nos diz o sucesso dos gêneros “autoajuda” e de “literatura de mistério”?

Por muito tempo a literatura foi acusada de levar os leitores a sonhar vidas impossíveis, a vagar em busca do inatingível. Esta questão foi tema de dois livros clássicos: Madame de Bovary (Gustave Flaubert) e O amante de Lady Chatterley (D.H. Lawrence). A literatura, ao tratar do mundo que não existe, ou melhor, que está guardado a mil chaves no peito dos homens e mulheres, aponta futuros porque produz inconformismos.

O perigo dos textos visíveis, existentes, expostos é precisamente o inverso disso: a construção da conformidade na forma do consolo e do conselho, mantendo mistérios insolúveis a dizer ao leitor que não adianta querer resolver o que nos intriga: não há respostas garantidas…

- A balbúrdia da escrita cotidiana

Por fim, a balbúrdia, o ruído insuportável da escrita contemporânea nos meios eletrônicos. Não se pode dizer que as pessoas não leem depois que apareceram as redes sociais. E entre elas, os grupos de whatsapp e o twitter.

Todo mundo está sempre lendo, o polegar escrevendo. Nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto. No entanto, conto uma história:

alfabetizada, leitora assídua, atuante nas redes sociais, eis que ela precisou fazer o curso para obter sua habilitação como motorista. Como se sabe, as aulas estão na internet. E muitos treinamentos disponíveis para a preparação. Acontece que as perguntas, ainda que muito simples, às vezes tinham mais de duas linhas… e ela reclamava: não consigo compreender o que estão perguntando porque é muito comprido o texto, quando chego no fim não sei mais o que dizia no começo…

Como pode alguém que está sempre a ler, que está sempre a escrever nas redes sociais não conseguir ir além de duas ou três linhas? Ora, as mensagens que circulam são curtas. E para serem compreendidas devem obedecer a esta padrão: nada profundo, tudo superficial. Tudo tem que caber em 140 toques ou menos… Há até presidente da república que não só governa como somente se comunica com menos de 140 toques de um twitter.

Assim, tradicionais blogs com textos mais longos, com reflexões, acabam sendo pouco visitados ou a leitura se faz de forma dinâmica. Trata-se no máximo de saber a ‘manchete’, talvez o que antigamente se chamava de ‘lead’. Pronto. Tudo superficial.

Superficial mas constante. Um bombardeio. Impossível achar tempo para ler tudo o que nos encaminham. E mais impossível ainda parar, desligar-se. Esta balbúrdia, este ruído constante, este chamamento sem folga, para além da superficialidade dos textos dados a ler e a superficialidade do olhar um tanto desatento que a eles dirigimos, esconde outro grande perigo: a dedicação à leitura de algo mais extenso, mais denso, ainda que seja um romance, torna-o um sujeito imediatamente ‘desatualizado’. Você está com o livro na mão, e quando mergulha no enredo, se deixa levar pela reflexão, se “alheia” ao circundante … e ao retornar enriquecido pela experiência, sente-se como ‘peixe fora d’água’, sem saber o que está acontecendo! Terrível sensação esta de voltar enriquecido, com ideias e com histórias, e encontrar um mundo tão veloz que o pouco tempo fora do foguete da vida o torna alguém que perdeu o trem, que perdeu o tempo, que precisa correr desesperadamente para embarcar novamente na vertigem de que por breve tempo conseguiu escapar.

Para além da superficialidade, o grande perigo: ao necessário estranhamento de si próprio que a experiência estética, que o mergulho na vida dos outros possíveis, existentes, imagináveis ou inimagináveis nos fazem pensar sobre o que temos como naturalizado e permanente, sobrepõe-se hoje a sensação de desatualização temporária (quase uma alienação). E isto significa efetivamente um abandono da maior capacidade humana: a da reflexão, que demanda tempo, que requer vagares, que exige perguntas cujas respostas levam a outras perguntas.

Referências

Caillois, Roger. Le roman policier. Buenos Aires : Editions des Lettres Françaises. 1941.

Geraldi, João Wanderley “Elementos para formular uma pergunta. Literatura de mistérios, de autoajuda e semelhantes” (inédito)

Pardo, José Luis. La intimidad. Valência : Pré-textos, 1996.

Sansom, William. Proust. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, s/data (originais de 1986)

Voltaire. A Princesa de Babilônia. Tradução de Antonio Geraldo da Silva. São Paulo : Escala, s/data. (originais de 1768)

[1] Texto escrito para o II Colóquio Diálogos sobre Leitura e Escrita. UNESP/Marília, 22.10.2019.

[3] Uma possível explicação para isso talvez seja a vocação á universalidade invocada no episódio de Pentecostes: os cristãos não falam a mesma língua (o hebraico ou o árabe), mas diferentes línguas. Repetir numa língua, qualquer que ela fosse, mesmo o latim do império que expandiu a religião católica, seria um ato arbitrário.

[4] O “terço bizantino” criado pelo Pe. Marcelo Rossi e que consiste na repetição dezenas de vezes da expressão “Afasta-te Satanás” talvez seja um bom exemplo de construção fanática de uma verdade à medida em que se repete o mesmo: se no começo o celebrante e os fieis dizem em tom monocórdio a mesma injunção, a entonação vai se transformando, o tom se torna outro, como se todos fossem tomados por uma força externa, até que a repetição do mesmo chega ao grito, ao berro e ao paroxismo.

[5] Não esqueçamos: o escritor André Gide recusou-se a publicar a obra de Proust pela NRF, Nouvelle Revue Française.

[6] Penso aqui, necessariamente, na Cia. das Letras… somente o perigo de falência leva editoras que tais à publicação de livros de bolso, de pockett, etc.

Comentários