A palavra está, fundamentalmente, alienada ao outro como a imagem ao espelho, porque aquilo que procuro na palavra é a tresposta do outro que me irá constituir como sujeito: a minha pergunta fundamental ao outro diz respeito a onde, como e quando começarei a existir na sua resposta. Aparecem, aqui, duas funções da palavra intimamente ligadas: a mediação para o outro e a revelação do sujeito. (Roland Barthes e Eric Marty)

No quadro de uma concepção sociointeracionista, poder-se-ia propor uma compreensão do processo de elaboração de textos como uma forma, materializada na língua, de “retorno” ao interindividual do que se tornara interindividual. Neste sentido, o trabalho do locutor (na fala ou na escrita) é sempre um trabalho conjunto, embora materialmente realizado por um indivíduo, revelando um movimento contínuo e recursivo entre “inter-intra-inter-individual”. Uma tal hipótese nos permitira “olhar” para a materialidade linguística do texto e nela detectar suas inscrições linguístico-discursivas, sem que isso signifique que uma destas materialidades contenha a outra, como se o discursivo, do exterior, se inscrevesse na “linguagem” do texto, linguagem espessa e transparente que, uma vez atravessada, permitiria detectar uma outra materialidade que a sustentaria pelas remessas aos sistemas de referência antropoculturais onde os recursos expressivos adquiririam seus “verdadeiros” sentidos. Um texto não existe sem materializar-se nos recursos expressivos que nele trabalham; estes, por seu turno, não existem fora de sua remessa a sistemas de referências. Ambos, recursos e sistemas constituem-se concomitantemente. Neles e com eles nos constituímos como sujeitos: “a própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a encarnação material em signos. […] A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria do seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis”, como ensina Bakhtin (1929/1981, p. 33 e 34).

Assim, é apenas o recorte de interesse da análise que separa estas duas materialidades, uma constitutiva da outra. Ou seja, não há de um lado um sistema de referências ântropo-cultural (em diferentes Formações Discursivas) em que os recursos expressivos adquiram seu sentido. Este sistema não existiria sem tais recursos expressivos; estes recursos não seriam expressivos fora daquele sistema.

Na construção de textos mobilizam-se, portanto, concomitantemente estas duas materialidades, concebidas como duas apenas como consequência do recorte analítico que releva dos interesses de diferentes programas de pesquisa.

Por outro lado, não se pode imaginar que cada sujeito, por constituir-se nos processos interacionais de que participa, tornando intra o que antes fora inter-individual, torna-se por isso mesmo cópia em carbono do(s) outro(s): “A atividade mental do nó snão é uma atividade de caráter primitivo e gregário: é uma atividade diferenciada. Melhor ainda, a diferenciação ideológica, o crescimento do grau de consciência são diretamente proporcionais à firmeza e à estabilidade da orientação social. Quanto mais forte, mais bem organizada e diferenciada for a coletividade no interior da qual o indivíduo se orienta, mais distinto e completo será o seu mundo interior” (op.cit., p. 115).

As contradições internas deste mundo social, os diferentes acentos apreciativos que nele circulam estão a mostrar diferentes nuances nas compreensões que produzimos dos mesmos fatos. Estas compreensões, enquanto respostas construídas com base nos signos já internalizados, desvelam nossas contra-palavras às palavras dos outros, nossas diferencias (às vezes muito pouco) articulações dos elementos do elo ininterrupto da cadeia semiótica. É por isso que na “minha” palavra me (re)velo na contra-palavra que me constitui como sujeito.

Esta também a razão para se afirmar a existência de um trabalho do sujeito: o presente marcado pelo passado é também história, e não mera repetição. Na tensão entre o mesmo e o informulável, os sujeitos vão formulando o presente – frágil, fluido, coerentemente incoerente. É por isso também que se pode falar da escrita (e da fala) como trabalho.

Seguramente, algumas das operações e meta-operações realizadas pelos sujeitos na atividade de produção/compreensão de discursos materializados em textos podem resultar de uma atividade explícita de recusa ou de inscrição numa determinada Formação Discursiva (penso, por exemplo, na operação de substituição de um item lexical por outro, como no par “o crime da Candelária/a chacina da Candelária”). Alguns dos dados aqui apresentados, “olhados” a partir desta perspectiva, mostram momentos cruciais de emergência de elementos empíricos comprovadores da produtividade do trabalho discursivo. É preciso, no entanto, que não nos deixemos cegar por tal produtividade, pois aceitar a existência de dispersão e descontinuidades nos discursos implica em aceitar também que o trabalho discursivo é criativo, o que leva a deslocar certas compreensões da noção de formação discursiva como se cada uma delas fosse monoliticamente constituída, definindo para sempre o dizível e o indizível, delimitando territórios cujas fronteiras jamais são ultrapassadas – tal noção, assim compreendida, permitira somente dar conta de um dos aspectos do trabalho discursivo, aquele do repetível, da paráfrase [e ainda imaginando que os deslocamentos materiais que esta contém fossem improdutivos!].

Outras operações ou meta-operações (estas, neste grupo de trabalho, estão sendo denominadas de “operações de refacção de textos”) resultam de atividades epilinguísticas que incidem sobre os recursos expressivos enquanto sistematização aberta e por isso mesmo relevam muito mais da relativa autonomia da língua e seriam exemplos concretos de “ações da linguagem” presentes nas ações que se fazem com a língua e sobre a língua (Geraldi, 1991). Nestas, a produtividade dos processos discursivos, manifestando-se inclusive em micro-elementos, remetem muito mais ao “sistematizado” e, ao fazê-lo, paradoxalmente mostram lugares/aberturas de possíveis deslizamentos (que a escola, obviamente, apressa-se em fechar). Se tal produtividade se presentifica na escrita de textos – e portanto numa relação inter-individual já que toda a escrita é uma proposta de leitura – uma pergunta é essencial: o que tais ocorrências, no seu gesto individual de construção, revelam da atividade mental do nós, uma atividade intra-individual?

A hipótese de trablaho aqui assumida é a de que os gestos de auto-correção, nos diferentes níveis em que se manifestam, revelam na atividade do eu a presença do OUTRO, típica de toda ação da linguagem. Assim

No nível da letra

- O L (na forma de U) de LIA (exemplo de Mayrink-Sabinson) estaria revelando a “configuração” material do desenho gráfico da própria letra que, internalizado pela criança, lhe fornece critérios de avaliação de suas próprias representações gráficas como bem ou mal sucedidas. Aqui, o OUTRO é de tal modo prsente na memória visutal do eu, que ele mesmo fornece a contra-palavra (no sentido bakhtinianos do termo) de avaliação/compreensão do gesto gráfico e de seu produto.

- No exemplo da “borboleta” (exemplo de Mayrink-Sabinson), a primeira tentativa de escrita apresenta um produto com um A final “inclinado”; atenta a este A que queria corrigir (e esta é uma condição de produção que tem sido pouco explorada nos estudos em análise do discurso), a criança produz a sequência PA, rejeitada (note-se a rejeição explícita pelos riscos sobrepostos à escrita feita) porque já na primeira tentativa havia entre P e A um R; a terceira e definitiva escrita se dá agora com condições de produção diferentes: uma dupla atenção, sobre R e A, precisamente os “desenhos gráficos” mais bem cuidados desta terceira escrita. Também aqui o Outro se presentifica face à imagem gráfica de letras, internalizada pela criança, e a esta presença soma-se, na segunda e terceira escritas, a presença material das tentativas anteriores.

No nível do texto

- Os dados aqui apresentados relevam ora do jogo entre o plano do narrado e o plano do comentário, que se apresenta de forma diferente em cada uma das versões (exemplo de Salek-Fiad),

ora da inscrição efetiva numa formação discursiva (no exemplo de Abaurre, quando o autor se assume como personagem da narrativa, ao corrigir “minha filhinha” para “meu filho” está, ao mesmo tempo revelando uma certa concepção de família).

Atenho-me ao texto de Lia (exemplo de Mayrink-Sabinson), uma vez que ele mostra que a criança faz hipóteses de escrita no nível da palavra, mas é capaz também de fazê-lo com base no texto interior, ao cobrir parte de um texto escrito pelo outro (no caso, a mãe enquanto personagem “coelhinho”), sobrepondo-lhe um novo texto ao deixar visível somente o que era antes “despedida” e que passa a ser, neste novo texto, uma “saudação”. Ao assumir a escrita do outro, a autora recontextualiza e por isso mesmo a ressignifica. Aqui, o Outro, materialmente presente na própria grafia do texto, ausenta-se em sua “presença” para dar lugar ao novo texto, “Beijos Coelhinho”, agora remetido por Lia ao mesmo coelhinho que dela assim se despedira no texto original.

OI LIA,

VEJA DEBAIXO DA

T.V. UM PRESENTE

PARA VOCÊ

BEIJOS

COELHINHO

Estas operações e meta-operações de construção de texto mostram que a atividade de “refacção de textos” se dá por quatro grandes tipos de trabalhos sobre os recursos expressivos: a substituição, o apagamento, o deslocamento ou o acréscimo. Estes quatro tipos de meta-operações estão a indicar um caminho metodológico possível para a prática de produção de textos na escola, desde que o professor se torne leitor e co-autor dos textos de seus alunos.

Nota

Este texto foi escrito para compor a mesa-redonda “A escrita como trabalho: operações de refacção de texto”, coordenada por Maria Laura T. Mayrink-Sabinson, no XLI seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL) ocorrido em Ribeirão Preto. Os textos foram publicados nos Anais deste seminário, no volume XXIII de Estudos Linguísticos, em 1994. À época os demais componentes da mesa trabalhavam num projeto de pesquisa sobre o dado singular e sua importância nos processos de aquisição da escrita e a convite do grupo de pesquisa participei do evento e desta atividade. Relendo o texto com os olhos de agora, percebo que toda sua orientação foi no sentido de defender que no discurso há um sujeito agente, um agenciador das materialidades que o constituem, e não um sujeito apenas assujeitado ao que o passado lhe impõe. Tratava-se, talvez e na época, de recuperar dois conceitos que a Análise do Discurso havia esquecido: o da descontinuidade nas formações discursivas e o da agentividade do presente, em que o já-dito agora repetido já não mais é o já-dito…

Bibliografia

Bakhtin, M. (Volochinov) (1929). Marxismo e filosofia da linguagem. S. Paulo : Hucitec, 1981.

Fiad, R.S. (1990) “Operações linguísticas presentes na reescrita de textos”. Comunicação apresentada no IX Congresso Internacional da ALFAL, Campinas, agosto de 1990.

Geraldi, J. W. Portos de passagem. S. Paulo : Martins Fontes, 1991.

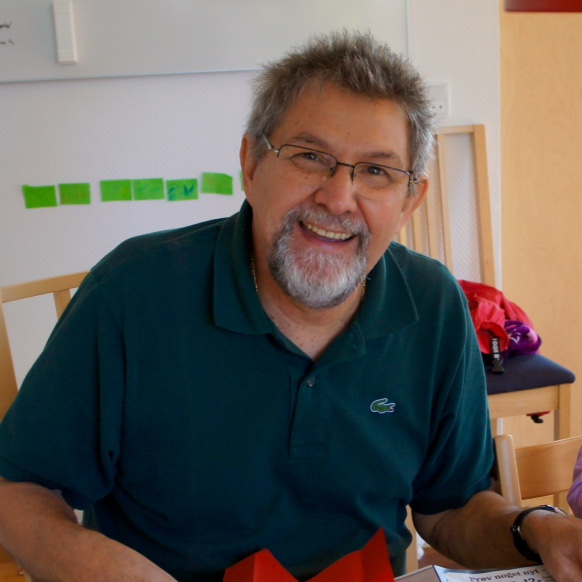

João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.

Comentários